15- التعليم الجامعي: الخطوط العريضة للنظام البديل

مشروع إحياء نظام تربوي أصيل

بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل

إعداد د. أبوبكر محمد أحمد محمد إبراهيم

أنجز في: 24 ذو القعدة 1430هـ/12 نوفمبر 2009م

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع

ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون

- توطئة

- إشكالية البحث

- الفكرة المحورية للبحث

- بنية البحث

- مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية

- الحاجة للبحث

- علاقة البحث بالمشروع

- منهجية البحث وأدواته

- الأدبيات السابقة

- الإضافة النوعية للبحث

صلب البحث

- المبحث الأول: المشكلات الجوهرية في التعليم الجامعي العربي-الإسلامي

- المبحث الثاني: المعالم النظرية وطبيعة نظام التعليم الجامعي البديل

- المبحث الثالث: المعالم العامة للنموذج التطبيقي للتعليم الجامعي البديل

خطة البحث

1. توطئة:

توصف الجامعة في المصطلح التربوي التعليمي الحديث بأنها محضنَ التعليم المتقدم advance learning ومكان تنمية المعرفة والبحث العلمي المعمق، لكونها تعنى بالتدريب على اتخاذ المواقف الصحيحة الراشدة، وصناعة قادة المجتمع، وتلبية حاجات الأمم في مختلف المجالات. إذ تُعدُّ مهام التدريس المتخصص والبحث العلمي من أهم الوظائف التقليدية التي ظلت الجامعات تضطلع بها، فالتدريس أداة إعداد الكوادر اللازمة لحاجات الأمم والمجتمعات في كافة مجالات الحياة، أما البحث العلمي فهو أداة تنمية المعرفة وبناء نظامها الموجه للحياة الحاضرة، كما أنه أساس الاجتهاد في الأصول المعرفية والنظر والتدقيق في الموروث الثقافي والعلمي. ونظراً لكون خدمة الجامعة في هذا العصر لم تعد مقصورة على الصفوة، فقد أصبحت خدمة المجتمع -من خلال نشر العلم والثقافة- من المهام التي تناط بالجامعات.

إن ترجمة تلك الوظائف الثلاث المشار إليها: التدريس المتخصص، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، لا تتم عملياً وبشكل متوازن في جامعة واحدة بعينها؛ وهو ما يفسر توجه بعض الجامعات لخدمة وظيفة واحدة من تلك الوظائف. فهناك جامعات بحثية research universities توجه برامجها لخدمة تنمية المعرفة والبحث العلمي؛ وأخرى لنشر العلم والثقافة، كما هو الحال في الجامعات المفتوحة open universities، أو الجامعات التقليدية التي تقدم تعليماً عن بعد distance learning، أو تنشئ كليات لتنمية المجتمع للإشراف على برامج قصيرة في التوعية والتثقيف؛ ونوع آخر من الجامعات يُركز في برامجه على مسألة توفير الكادر المهني في مجالات وقطاعات محددة، فيُكثر من الكليات والمدارس المهنية professional faculties and schools في هذا القطاع أو ذاك؛ كما قد يتوجه القائمون على إدارة الجامعة لتكيف فلسفتها مع متطلبات سوق العمل، فتنشئ الجامعة مراكز أو مدارس مهنية vocational schools لتنمية مهارات العمل في مجالات مثل التقنية والتمريض وأمثالهما عبر برامج الدبلومات الوسيطة.1

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الناظر في الأدبيات الحديثة يقف على اتجاهات إصلاحية تهدف إلى معالجة الأزمة البنيوية في التعليم الجامعي العربي-الإسلامي المعاصر، والتي كادت تعصف بتلك الوظائف الرئيسة، وهي أزمة ناتجة عن التحول التدريجي للممارسات الجامعية إلى ممارسات مدرسية قائمة على التلقين، والحفظ، واستظهار المعلومات بشكل آلي، في ظل عدم رغبة من قبل المتعلمين يُعززها تخلف المحتوى الدراسي وتجاهله للواقع، والاكتفاء في التدريس بالكتاب الجامعي والمذكرات.2 وقد شملت تلك المراجعات -بالإضافة للأمور الهيكلية والتنظيمية للجامعة-3 النقد الفلسفي لغايات التعليم الجامعي، فقد ظهرت دراسات ناقدة للمنحى الأداتي للجامعات، والذي تماهى بسببه التعليم الجامعي في الإعداد المهني من خلال إعادة تصميم وتكييف البرامج الدراسية لتخدم سوق العمل.4 وقد نتج عن ذلك الوضع عجز الأساتذة عن الإسهام العلمي الرصين،5 وغياب التوازن في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتغييب الوظيفة التربوية التي تناسب هذا المستوى من التعليم، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالتأصيل الفكري الذي يطمح له الإنسان بطبعه.

وإذا كان التعليم الجامعي يمر بالفعل في الفترة الراهنة بمراجعة شاملة؛ في الفلسفة، والرؤية، والأهداف، والسياسات، والمضامين، والإجراءات، فما هي إذاً أسباب هذا التوجه لتلك المراجعة الشاملة؟ وما مرجعيتها؟ وما أوجه قصور جهود الإصلاح السابقة؟ ,لماذا بقيت تلك الجهود تراوح مكانها، ولم تثمر إصلاحاً حقيقياً يعيد للمسلمين مكانتهم في الريادة العلمية، ويجعلهم شركاء في صناعة الحضارة المعاصرة، إن لم يتصدروا قيادتها؟ لاسيما وأن المسلمين قد عرفوا الجامعة كمؤسسة علمية مستقلة منذ زمن مبكر في تاريخهم الحضاري،6 كما شهدوا نهضة علمية راقية جاءت كامتدادٍ لأسلوبهم في الحياة، وكثمرة من ثمار تلك الثقافة التي ولدت عندهم الثقة بالذات والرغبة في الاجتهاد والإبداع، حتى أصبح الطموح هو الروح العامة التي تسري في الأمة، فازدهرت –نتيجة ذلك كله- الحضارة الإسلامية في تلك الحقبة من تاريخ الإنسانية.

2. إشكالية البحث:

تعالج هذه الدراسة الإشكال الناتج عن الانقطاع الحضاري الذي وقع في تاريخ الأمة الإسلامية والذي انعكس بدوره على التعليم الجامعي في العالم العربي / الإسلامي، وعلى نظامه التربوي؛ سواء على المستوى المفاهيمي والتصوري (النظري) أو على المستوى التطبيقي (النموذج العملي)، فواقع الأمة اليوم –كما تعكسه التقارير الصادرة خلال العام 2009م عن مؤسسة عربية،7 تخيم عليه روح اليأس والسلبية والتأخر؛ فالجهل والأُميَّة وتخلف العطاء العلمي والحضاري على الصعيد المعرفي، والفقر والبطالة على الصعيد الاقتصادي، والتمزق والانقسام والتراجع على الصعيد السياسي، هي معالم واقع الأمة منذ أمد بعيد. وهذه أزمة تربوية وتعليمية مركبة، تتصل بالمعضلة التربوية التي تكرسها مؤسسات التكوين، وبالأزمة العلمية التي تسهم فيها مؤسسات الفكر والمعرفة. والجامعة بما تتيحها من إمكانات وبما تهيئه من مساحات تسهم في البناء والإعداد التربوي والتعليم المتكامل لفئة عمرية تتجمع فيها مقومات النضج العقلي والجسدي والعاطفي وتظل محط آمال التغيير والإصلاح المنشود.

ويظل التساؤل عن تفسير ذلك الواقع الذي تعيشه الأمة؟ وعن علاقة هذا الواقع بالمنظومة التربوية العربية-الإسلامية؟ وعن نوع التأثير والتأثر المتبادل بين هذه المعضلة الحضارية وقصور التعليم الجامعي –رغم عدد من المحاولات الإصلاحية- عن الاستجابة لحاجات الأمة، وعجزه عن تنمية المعرفة الإنسانية، وبناء الكوادر القادرة على قيادة الأمة وتفعيل طاقاتها العمرانية والحضارية، فما هي شروط إحياء مثل تلك النهضة العلمية الأصيلة التي جسدتها الجامعات ومؤسسات العلم في التاريخ الإسلامي؟

3. الفكرة المحورية للبحث:

تعالج هذه الدراسة –إذاً- انعكاسات الإشكال الناتج عن الانقطاع الحضاري الذي وقع في تاريخ الأمة الإسلامية على التعليم الجامعي في العالم العربي الإسلامي؛ سواء على المستوى المفاهيمي والتصوري للتعليم الجامعي (النظري) أو على المستوى التطبيقي (النموذج العملي). كما تبحث الدراسة علاقة ذلك الانقطاع الحضاري بتجربة تبني النظام التربوي التعليمي الوافد أو المهجن في كثير من مكوناته وعناصره. هذا بالإضافة إلى مناقشة شروط إحياء النظام التربوي الأصيل، وجدواه في معالجة المعضلة الحضارية تلك.

وتفترض الدراسة أن معالجة أزمة التعليم الجامعي المعاصر في العالم العربي-الإسلامي تتطلب تطوير رؤية تربوية تجديدية حضارية تكون قادرة على التفاعل مع حاجات الواقع الراهن، من منطلق أن الشهود الحضاري في حقل التعليم الجامعي يتطلب إسناد عملية الإصلاح برؤية تستمد إطارها القيمي من المرجعية الإسلامية العليا -المتمثلة في القرآن والصحيح من السنة النبوية- وتستلهم الدروس والعبر من التجربة الإسلامية المبكرة في التعليم الأصيل، في ضوء الاستفادة من الخبرة الإنسانية الأوسع.

فالمرجعية القرآنية والحديثية مرجعية على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية عند شرح السمات الأساسية والثوابت القارة في النظام التربوي الأصيل الذي يتأسس على منظومة قيمية ومفاهيمية مرجعية موجهة للفعل التربوي أيَّاً كان مستواه؛ ونقصد بذلك مفاهيم مثل: العلم، والمعرفة، والتربية، والأدب، والقيم، والسلوك، والرسالة، والاستخلاف، والحرية، والمسئولية، والحاجات المادية والمعنوية (للأفراد والمجتمعات).

وهذه المفاهيم ليست جامدة بالطبع، فقد تشكلت دلالاتها في سياق تفاعل حضاري استمر في التاريخ منذ عصور ازدهار الحضارة الإسلامية وإلى العصر الحديث بفضل بقاء عدد من مؤسساتها، ولكنه استمرار صاحبه ضمور مستمر وتشوهات في نماذج تلك المؤسسات، وذلك بسبب عوامل وتحولات حضارية ومجتمعية متتالية.

لقد اتسمت النظم التربوية التي أنتجتها الحضارة الإسلامية بعدد من الخصائص والسمات المهمة التي يمكن تقويم جدواها للتعليم الجامعي البديل، الذي تسعى هذه الدراسة لبلورته. ومن تلك السمات على سبيل المثال: الاستقلالية الإدارية والقانونية للجامعة في التجربة التربوية الإسلامية المبكرة؛8 وتحقيق سلطة علمية لرجال العلم اكتسبوها من خلال عملية الاجتهاد وتطوير معارف وعلوم مرتبطة بواقع الناس، الذين وثقوا بدورهم في العلماء، فوفر لهم ذلك سلطة نافست –في كثير من الأحيان وتكاملت في أخرى مع- السلطة السياسية في توجيه الحياة العامة؛9 ومن تلك السمات خاصية نقل المعرفة the transmission of knowledge التي ظلت تتضمن دائماً جوانب ذاتية، حيث ظل الطالب يسعى لإتقان المعرفة وأصناف العلوم من خلال مرافقته لمعلم يختاره دون قيود مؤسسية؛ هذا بالإضافة إلى أن المناخ العام في أماكن الدراسة (المدارس والمعاهد العليا) ظل مناخاً مهيئاً بشكل عفوي وخالي من الضغوط الأكاديمية والمالية، ولا يرتبط فيه التعليم بفلسفة الحصول على الدرجات العلمية ومنافعها الاجتماعية والاقتصادية،10 كما يحصل اليوم في عدد من مؤسسات التعليم الحديث.11

إن هذه الخصائص التي اتسم بها التعليم ومؤسساته في ظل الحضارة الإسلامية لم تكن خصائص ينتجها نظام تعليم منفصل عن النظام التربوي والمنظومة التي جاء الإسلام ليتمها ويكملها، أو عن نظام المجمع والروح العامة التي تحركه. بل إن ظاهرة انفصام نظام التعليم عن الحياة العامة وفلسفة المجتمع وقيمه ظاهرة حادثة في تاريخ التعليم، ومتولدة عن تحولات حضارية ومجتمعية سادت بسببها رؤية مغايرة لتلك التي بشرت بها حضارة الإسلام.

بهذه الخلفية يناقش البحث الحالي معالم رؤية إصلاحية تجديدية للتعليم الجامعي، وذلك ببحث تلك المعضلة التربوية الحادثة، والتأسيس لرؤية إصلاحية إحيائية تنطلق من الرؤية الإسلامية الحضارية لتستوعب الخبرة الإنسانية وتضمها إلى تلك الرؤية بمنطق يتناغم مع أصولها ومبادئها، ثم نختم بالتأشير على معالم ومكونات نظام التعليم الجامعي البديل الذي يرجى له أن يسهم في الإعداد التربوي المتكامل والتكوين العلمي الرصين للعناصر التي يتطلبها المجتمع لمواجهة مطالب الإنتاج والخدمات في كافة مستويات وقطاعات العمل وإدارة شؤون المجتمع، وفي صناعة ثقافة نابعة من روح الإسلام ومبادئه تكون قادرة على توجه حياتنا الراهنة، وتصقل -في الآن نفسه- هوية البحث العلمي المتفاعل مع حاجات الأمة المتجددة.

إن نظام التعليم الجامعي البديل، الذي يسعى هذا البحث لتوضيح معالمه البارزة، نظامٌ متكاملٌ لا يعالج مسألة الإعداد والتكوين العلمي للدارسين في معزلٍ عن طبيعة النظام التربوي الذي يزكيه الإسلام، ولا في معزل عن عملية توجيه البحث العلمي المرتبط بحاجات الأمة وطموحها وتطلعاتها، أو عن المحيط المتفاعل مع النظام التعليمي بوصفه نظاماً يتمتع باستقلاله وشرعيته.

4. بنية البحث: يعالج البحث الموضوعات التالية:

تأسيساً على ما سبق، فإن الموضوعات التي يعالجها البحث الحالي تشمل الآتي:

أولاً: حصر المشكلات الجوهرية في التعليم الجامعي العربي-الإسلامي، ومناقشة أسبابها.

ويندرج تحتها مناقشة المشكلة التربوية والتكوين العقلي الأحادي الذي يهمل جوانب أخرى في شخصية الدارس لا تقل أهيمة عن التربية العقلية/ المشكلة البنيوية في النظام الذي يهيمن على الجامعات/ مشكلة النخب التي تباشر مسئولية القيادة العلمية بالجامعات/ مشكلة التمويل وضعف الموازنات المخصصة للتعليم الجامعي/ الإشكال الثقافي/ غياب الجماعة العلمية المنسجمة/ مشكلة تدني المستوى العلمي والثقافي/ فقدان الطموح والمبادرة والثقة في النفس لدى القيادة والهئية التدريسية والطلاب.

ثم يتبع ذلك التشخيص تقويم مدى فاعلية تجارب إصلاح التعليم الجامعي العربي-الإسلامي،ويناقش مسار التكامل المعرفي والجهود الإصلاحية التنويرية والفكرية المنطلقة من الجامعات، والمستهدفة معالجة الأزمة التعليمية والتربوية والفكرية في آنٍ واحد.

ثانياً: تحديد المعالم النظرية وطبيعة نظام التعليم الجامعي البديل؛ حيث يناقش مفهوم التعليم الجامعي في السياق الحضاري الإسلامي، وخصائص أفراده ومؤسساته، يلي ذلك مناقشة وظائف التعليم الجامعي المعاصر، وخلاصة تُعَبّرُ عن معالم نظام التعليم الجامعي المستفادة من مادة هذا المبحث.

ثالثاً: المعالم العامة للنموذج التطبيقي للتعليم الجامعي البديل: ويندرج تحت هذا الموضوع مناقشة مقومات النظام الأساسية، والتي يمكن تحديدها في الآتي: الدوافع والموجهات العامة لنظام التعليم الجامعي المنشود؛ والبنى المؤسسية المتخصصة التي ينتظم في إطارها التعليم الجامعي مرتبطاً بما قبله وما بعده من مستويات التعليم؛ والبنى التحتية المساعدة والتي تهيء مقومات نجاح تلك المؤسسات العلمية المتخصصة؛ وآليات إدارة العمل في كل عناصره. كما يندرج تحته مناقشة مكونات وعناصر النظام المنشود، وتشمل: المناهج التربوية والبرامج الأكاديمية؛ ودعائم النظام الأساسية؛ ونقصد بها الدعامتين اللتين يتحرك بهما نظام التعليم: الأساتذة والطلاب؛ بالإضافة للعلاقة مع المحيط في الأبعاد الثلاثة التالية: العلاقات الثقافية، والعلاقات الاجتماعية، والعلاقات الاقتصادية.

5. مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية:

التعليم الجامعي: يطلق مصطلح التعليم ويراد به معان أو مفاهيم مختلفة:

- فالتعليم قد يرادف التربية ويصبح مساوياً لها في المعنى والمفهوم؛

- والتعليم قد يستقل عن التربية بمفهوم خاص ويقوم بوظيفة أو أكثر من الوظائف الآتية:

- إكساب معلومات أو معارف؛

- إكساب وتنمية مهارات؛

- إكساب وترشيد مسالك: قيم واتجاهات.

- كما قد يعبر التعليم عن جملة التدابير والأنشطة الرسمية التي تعدها وتمارسها السلطات أو الهيئات المسؤولة عن إعداد وتثقيف أجيال من الصغار والشباب تحقيقاً لأهداف قومية مرسومة.12

والتعليم الجامعيفي التعريف الاصطلاحي المستخدم في هذه الدراسة يتضمن كافة الأبعاد التربوية والتعليمية التي تغطي الممارسات الخاصة بإعداد الكفاءات التي يتطلبها المجتمع لمواجهة مطالب التوعية والإنتاج والخدمات في كافة مستويات وقطاعات العمل وشؤون المجتمع.

النظام البديل: النظام مفهوم حديث يعني نسقاً كلياً مترابطاً في كل عناصره المادية وغير المادية والتي تتفاعل معاً وتتبادل فيما بينها عوامل التأثير والتأثر. والنظام يتكون من المقومات الأساسية التالية:

- دوافع وموجهات عامه تمليها غايات وأهداف معلنة أو مقصودة (تترجم اليوم فيما اصطلح عليه بالرؤية والرسالة اللتان يحددان وجهة المؤسسة وغايتها)؛

- بنى مؤسسية متخصصة؛

- آليات وتقنيات خاصة بإدارة العمل في كل عناصره؛

- أوضاع قانونية تحدد مهام النظام وشرعية وجوده، وإجراءات تسييره.13

والنظام البديل في السياق الحالي يعني إضفاء مضامين وتصورات على نظام التعليم الجامعي مختلفة عما هو سائد، وفق نسق من التصورات والإجراءات يحقق كفاءة النظام المنشود.

6. الحاجة للبحث:

في ضوء النقاشات التي تمت في اللقاء التشاوري الأول – الذي عقد بالدوحة في الفترة من 27 إلى 2 يونيو 2009م، والتي أكدت على أهمية مناقشة الجامعة كحلقة لها أهميتها (تعليق أ.د/ عماد الدين خليل وأ.د إبراهيم زين) وخصوصيتها (أ.د/ احميدة النيفر) ضمن المنظومة التعليمية الحديثة، وأهمية مقاربتها تاريخيّاً بالمنظومة التعليمية الأصيلة (أ. أحمد قعلول)، فإن البحث يتوقع له أن يسهم في تحقيق فكرة مشروع إحياء نظام تربوي أصيل من خلال كشفه للنموذج المنشود، والذي من خلال بحث مكوناته وخصائصه يمكن التعاطي مع ما تم إثارته في لقاء اسطنبول بتركيا في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2009م، مثل: تأصيل عشق القراءة لدى الطلاب (أ.د/ عماد الدين خليل)، ومحورية فرضية التعليم (د/ الرشدان)، والرغبة في التعلم والتحصيل (الشيخ/ النحوي)، وضعف مساهمات أساتذة الجامعة في المجلات البحثية والعلمية (د/ الأحمر)، ومتطلبات الجامعة وإمكانية استثمارها كقاعدة أساسية لتشكيل شخصية الطلاب (د/ الخطيب)، والجمع بين التخصص والمكون الثقافي العام وتكوين النخب التي تقود التغيير (أ.د/ النيفر).

كذلك فإن البحث يسد ثغرة من ثغرات المشروع، كما يتكامل مع مقترحات أخرى حول التعليم العام في تجلية وبناء كامل النموذج المنشود؛ لا سيما وأن النقاش الذي دار بالدوحة حول منهج البداية في بناء النموذج من التعليم الجامعي (د/ الرشدان) قد خلص إلى أن ذلك ممكناً وممارساً بالفعل، وأن العبرة بإمكانية أن يصوغ التعليم الجامعي الطلاب المستفيدين منه، والمنحدرين من مدارس وأنظمة تربوية مختلفة، صياغة جديدة على نحو فعال وبكفاءة.

7. علاقة البحث بالمشروع:

إن العلاقة بين فكرة هذا البحث المقترح والرؤية الكلية لمشروع إحياء نظام تربوي أصيل تُبرزها محاولة البحث المقترح، والهادفة إلى بلورة نموذج عملي يعكس الغايات والأهداف الكبرى للمشروع وكذا الحلم المراد تحقيقه (المنوه إليه في وثيقة الاستكتاب لصالح المشروع) على مستوى التعليم الجامعي. وفي ذات الوقت يعمل البحث على كشف النظرية والنموذج المنشودين من خلال البحث في مستوى التعليم العالي مستصحباً خصوصية هذا المستوى من التعليم.

8. منهجية البحث وأدواته:

هذا البحث ليس عملاً علمياً توثيقياً لنظام التعليم الجامعي في العالم العربي-الإسلامي، كما أنه لا يهتم بالرصد العلمي التوثيقي لجهود إصلاح التعليم الجامعي في الرقعة التي يغطيها العالم العربي-الإسلامي، وإنما هو قراءة تحليلية نقدية في جذور معضلة التعليم الجامعي، يحركها هاجس الاستماع إلى الخصوصي والأصيل باعتباره منطلق التفكير في العلاقات المتبادلة بين نظام التعليم الجامعي من جهة، ونوعية الثقافة العامة التي تحرك وعي الأمة وتصبغ شخصيتها من جهة ثانية، ومستوى طموحها في توطين المكاسب الكونية من خلال العمل على إعادة إنتاجها بهدف بلوغ مرتبة المشاركة في إبداعها وإنتاجها وتوظيفها تعزيزاً للكرامة الإنسانية من جهة ثالثة.

ويستثمر الباحث الأدبيات والتقارير ذات الصلة، وبعض التجارب المعاصرة في التعليم الجامعي، لتشخيص المعضلة التربوية التعليمية المهيمنة على نظم الجامعات العربية-الإسلامية، وتفهم أسباب تلك المعضلة، ثم رسم مسار لتجاوزها. فالدراسة تنتهي بتحديد مقترحات محددة تساعد في حال تنفيذها على تدارك تلك المعضلة، من منطلق أن الانقطاع الحضاري الذي وقع في تاريخ الأمة قابل للتدارك، وأن للتعليم الجامعي دوراً كبيراً في إعادة الفاعلية تلك إذا ما توفر الطموح وتحقق في الجامعات شروط التجدد الحضاري الذاتي.

منهج هذا البحث -إذن- منهج تحليلي تسوده الروح الفكرية التأملية، والدعوة الإصلاحية الشاملة لنظام التعليم الجامعي العربي-الإسلامي، مع الالتزام بالاستدلال العقلي وتبرير مرئيات الباحث وأفكاره فيما يخص النظام البديل المقترح.

فالمنهج المتبع لا يقوم على المقاربات المنهجية المعتمدة على الزمن؛ المنهج التاريخي مقابل المنهج الوصفي لوقائع الحاضر الراهن؛ ولا على المنهج الكمي أو النوعي بالاصطلاح الأكاديمي، فالهاجس المنهجي يتوجه للاستفادة من التجربة التعليمية كما تستفاد من السياقين العربي التاريخي والأوربي(=الغربي) الحديث، حيث تحتل العلاقة بين الحرية وإنتاج المعرفة، وعلاقة فاعلية وحيوية التربية والتعليم باستقلالية مؤسسات الإعداد والتكوين، والعلاقة بين الطموح المحرك للثقافة العامة والشهود الحضاري للأمة، وضعاً يكاد يكون ثابتاً في قمة المبادئ الموجهة للإصلاح التربوي والمعرفي المرتكز على قاعدة علمية سليمة، أياً كانت بيئته.

والمنهج المتبع في تحرير تلك العلاقات لا يقوم بالطبع –في مثل هذه الدراسة- على الحفر المعرفي في التاريخ، أو استقراء الظاهرة الحضارية وتتبع تجلياتها في الشرق والغرب، أو الشمال والجنوب، فثمة كتابات قيمة أنجزت بالفعل في هذا الصدد، والباحث في هذا الدراسة يعمل على توظيف خلاصة تلك الكتابات وربطها بخطاب إصلاح التعليم الجامعي المعاصر، بلغة يأمل أن تسهم في إحداث النقلة النوعية المطلوبة في النظام التربوي.

9. الأدبيات السابقة:

تُعد مقالة الندوي المعنونة بـخطوط عريضة لجامعة للدعوة والإرشاد،14 والتي قدَّمها في اجتماع المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة (في 22 ذي الحجة عام 1381هـ) بعد شهور قليلة من صدور القرار الملكي السعودي بإنشائها، من الكتابات المبكرة التي سعت إلى إحداث توجهات جديدة في النظر إلى مفهوم الجامعة ووظيفتها في ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات المسلمة في العصر الحديث. وقد انطلق الندوي من ضرورة تأهيل الجامعات الإسلامية للوفاء بمتطلبات تخريج كوادر قادرة على تحويل الثقل التنموي الذي تضطلع به الجامعات المدنية القائمة على النهج العلماني ليمتلكه الملتزمون بالقيم الإسلامية وتعاليم الإسلام، فنبه إلى أمورٍ تتصل ببعض المتطلبات المهمة لتطبيق نموذج جديد للجامعة تتصل بالمساقات الدراسية التي يتطلبها التكوين العلمي للدارسين في هذا العصر، وإنشاء مجمع علمي إسلامي ليضطلع بمهمة تأليف الكتاب المرجعي الذي يتأسس عليه التكوين العلمي المنوه به من منظور رؤية الإسلام، وإعداد الأستاذ المؤهل للقيام بمهمة التدريس والتأليف.

وخلال عقد السبعينيات من القرن الميلادي الماضي بدأت محاولات الإصلاح الفكري الإسلامي تأخذُ منحىً مؤسسيّاً، بفضل جهود عدد من المؤسسات مثل: اتحاد الطلبة المسلمين بأمريكا، وجمعية علماء الاجتماع المسلمين، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي شرع منذ تأسيسه في مطلع القرن الهجري الحالي في تشخيص الأزمة الحضارية على أساس أنها أزمة منهجية تعود أسبابها إلى تشوهات النظام التربوي، وما تبعه من خلل في تشكيل العقل والوجدان المسلم.15 وقد أسهمت جهود الإصلاح تلك في ظهور تصورات عن التعليم الجامعي استهدفت إصلاح الخلل في النظام التربوي في بعدين أساسيين وهما: إصلاح نظام التكوين العلمي، وبناء الشخصية الإسلامية المبدعة والمبادرة.

في إطار تلك التصورات تأتي دراسة بلجرامي بعنوان: مفهوم الجامعة الإسلامية، والتي قدمها في المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي الذي انعقد بمكة في عام 1977م، وقد نشرت جامعة الملك عبد العزيز تلك الدراسة في شكل كتاب بنفس العنوان بعد أن راجعه سيد على أشرف مراجعة شاملة، وأضفى عليه طابعاً يختلف عن الأصل.16 سعت تلك الدراسة إلى مناقشة ماهية الجامعة الإسلامية، من منظور وحدة المعرفة وغايتها، وانتهت إلى أن الجامعة الإسلامية يمكن تأسيسها عملياً بعد النجاح في الوفاء بعدد من المتطلبات، والتي تتحدد في عددٍ من الشروط أهما صياغة المفاهيم والمعرفة الإسلامية، فتلك المعرفة هي الأساس الذي تصمم على أساسه البرامج الدراسية وتُعد وفقاً له الكتب المنهجية والمرجعية، والأساتذة الذين يجمعون بين الالتزام والقدوة الحسنة والرسوخ في العلم، واختيار الطلبة الأكفاء المتفانين في العمل من أجل خدمة رسالة الجامعة، وتصميم المنهج الدراسي على قاعدة من المعرفة الإسلامية تُدرس لكل طلاب الجامعة في كل تخصصاتها.وبذلك تكون الدراسة قد استصعبت حل الإشكال التعليمي في ظل وجود الإشكال المعرفي، الذي يعد – من وجهة النظر هذه- أساس المعضلة التربوية المعاصرة.

وفي هذا الإطار توجهت إسهامات العطاس إلى تأكيد خطورة الإشكال المفاهيمي، ورفض استخدام مصطلح تربية education مقابل مفهوم التعليم الإسلامي، “لأن كل المفاهيم المصاحبة لمصطلح تربية تتناول النمو والنضج المادي والجسمي فقط”17، وهذا -من وجهة نظره- يجعل التعليم عملاً علمانياً محضاً ذا أهداف جسمية ومادية وكمية في طبيعتها. وعزز اعتراضه هذا بانحيازه إلى “فكرة تطبيق التعليم كنسق تأديبي”18. وقد خلص العطاس في نهاية مناقشته لمفاهيم التعليم الإسلامي إلى ضرورة إعادة صياغة جوهرية للتعليم تبدأ بالمرحلة الجامعية قبل المستويات الأدنى، “لأن المستوى الجامعي يمثل أعلى وأكمل صياغة وتنظيم”19، ويمثل النموذج الذي ينبغي أن يُحتذى في المستويات الدنيا. “أما إذا بدأنا محاولة صياغة المدى [الزمني للدراسة] والمحتوى في المستويات الدنيا فإننا لن ننجح أبداً لأننا نفتقد النموذج الكامل لأعلى مستوى متاح حتى يكون ذلك بمثابة معيار نستطيع به صياغة المدى والمحتوى للمستويات الدنيا”20. وقد ذهب العطاس، وفق رؤية راديكالية، إلى ضرورة تأسيس جامعات إسلامية جديدة، تختلف اختلافاً جوهرياً عن التعليم الجامعي الحديث، من حيث أهدافه وإدارته ونظام معرفته وفي كل شيء. ورفض رفضاً باتاً مبدأ إصلاح الجامعات القائمة بالفعل، لأن مثل هذا الإصلاح لن يثمر –عنده- الثمرة المرجوة من التعليم الإسلامي. كما اعتبر أن إنشاء الجامعات الحديثة في ضوء النموذج الغربي لا يسمح للجامعة أن تعكس التصور الإسلامي للإنسان، بسبب ارتباط النموذج الغربي بمفهوم الدولة العلمانية وفقدان التجربة الغربية التعليمية للإنسان النموذج.

في ذات هذا الاتجاه الفكري الإصلاحي نبه الفاروقي في ورقته صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية -التي قدمها كذلك في المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1977م- إلى الفراغ المعرفي الإسلامي الخطير في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فخلص إلى أنَّ ملء هذا الفراغ من مسؤولية علماء الاجتماع المسلمين ومنظماتهم، ودعا في خطوة عملية إلى توظيف جهود منظمة علماء الاجتماع المسلمين التي كان على رأسها للإسهام في هذه المهمة الخطيرة والعاجلة، وإلى ضرورة “ربط مثل هذا الاتحاد بواحدة أو أكثر من الجامعات الإسلامية لكي تقوم بتزويده بالموارد الإنسانية وغيرها وتزويد قاعاته وقاعات محاضراته بمعمل خاص باكتشافاته وإنجازاته”،21 وهو مقترح يتوافق تماماً مع مخططه لإسلامية المعرفة الذي ينتهي بإصدار الكتاب الجامعي. ويبدو أن الفاروقي قد كان واعياً بحقيقة أن الجامعات الإسلامية يومها (في نهاية السبعينيات من القرن الماضي) لا تصلح لمثل هذه المهمة الفكرية الحضارية المعقدة، بحكم بنية تلك الجامعات وطبيعة تكوينها؛ فقد ذهب الفاروقي إلى أن اتحاد العلماء المسلمين في شمال أمريكا وكندا “لا يزال ينشد تلك الجامعة الإسلامية التي يستطيع أن يرتبط بها.”22 واتساقاً مع هذا المقترح لتجاوز الأزمة المعرفية التي يعيشها المسلمون في العصر الحديث عبر الفاروقي عن رؤيته لطبيعة الجامعة الإسلامية، في دراسة له بعنوان: نحو جامعة إسلامية.23

قبل أن يحدد الفاروقي أهداف الجامعة الإسلامية التي ينشدها، نبه إلى ضرورة مراعاة التباين بين النشاط الأكاديمي للجامعة الإسلامية في العصر الذي نعيش فيه، وبين الجامعات الإسلامية في الماضي. ويبدو أن القصد من هذا التنبيه الاعتراض على استمرار تشويه النموذج التقليدي في تأسيس الجامعات الإسلامية، والذي تنحصر بسببه وظيفة الجامعة في العناية بالعلم الشرعي والمباحث ذات الصلة باللغة العربية وعلوم الدين. إن الاعتراض على حصر مفهوم الجامعة الإسلامية في تلك الوظيفة المحدودة يعتبره الفاروقي خطوة ضرورية لإعادة التفكير في وظيفة الجامعة وطبيعتها في ضوء المتغيرات المستجدة. وقد نبه الفاروقي في تصوره للجامعة الإسلامية إلى جملة من الأمور المهمة نذكر منها الآتي:

أولاً: توجيه البرامج الدراسية لتعرف بخصائص الأمة الإسلامية ومشكلاتها، وإثبات صلة الإسلام الوثيقة بحاضر ومستقبل غير المسلمين، وترجمة هذه الصلة إلى برامج تساعد على اتخاذ القرار والممارسة.

ثانياً: الإعداد التربوي وتنمية قدرات الدارسين الانفعالية والثقافية اللازمة لتحمل تبعات تحقيق رسالة الإسلام في عصرهم.

ثالثاً: التزام الجامعة بالمبدأ الأخلاقي في معاملاتها مع الطلبة وهيئة التدريس وجميع منسوبيها.

رابعاً: يُراعي في تخطيط البرامج الدراسية المتطلبات التالية:

1/ أن تعكس نظرية العلم المعني مشتملة على مبادئه وطريقة البحث فيه.

2/ أن تعرف بتاريخ العلم المعني والإنجازات التي تمت فيه ومكانه في تاريخ المعرفة.

3/ أن تبرز الاهتمامات المركزية للعلم المعني وموضوعاته وقضاياه.

4/ أن تشرح موقف الإسلام فيما يتصل بالبنود السابقة كما تم بيانها أو استنباطها من الأصول الإسلامية وتراث العلم الإسلامي.

5/ أن تعمل على التحليل الناقد لكل البنود السابقة وفحص قابليتها للتطبيق وقيمة إسهامها في حل مشكلات الإنسانية.

التغيرات التي أحدثتها تلك الأدبيات في التعليم الجامعي:

لقد شاعت التوجهات المذكورة وتلك التصورات الإصلاحية عن مفهوم وطبيعة الجامعة الإسلامية منذ عقودٍ مضت. وقد أثرت تلك التوجهات والتصورات على سياسات التعليم بالجامعات الإسلامية والمدنية بنسب متفاوتة. فقد اهتمت جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، وبالأخص في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين المنصرم، بمسألة تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية من وجهة نظر تأصيلية، فأنشأت لجنة عليا للتأصيل الإسلامي للعلوم.24 ولكن تلك التجربة توقفت في مطلع الألفية الميلادية الحالية بعد محاولة جادة نسبياً في قضية التأصيل المعرفي الإسلامي كانت العناية فيها في المقام الأول بقضية التأليف والبحث العلمي وإدراج مقررات شرعية يمكن أن تُعد بمثابة قاعدة إسلامية لتدريس العلوم الاجتماعية الحديثة. وقد تركت التجربة في عمومها، وبسبب نظرتها لمفهوم التأصيل، تساؤلات مفتوحة حول مكانة العلوم الشرعية والتراثية في التأصيل الإسلامي للعلوم التي تأسست وفقاً للرؤية الغربية للعالم.

وفي السودان شهدت جامعة الجزيرة، وهي من الجامعات المدنية التي قامت على أساس النهج الغربي في التعليم الجامعي، توجهاً نحو ما اصطلح عليه في هذه الجامعة بـ”إسلام المعرفة” وذلك منذ العام 1990م. إن تجربة جامعة الجزيرة في مجملها تجربة محدودة إذ اكتفى القائمون عليها بتدريس مقررين هما: مقاصد الشريعة الإسلامية، ومصادر المعرفة الإسلامية، لكل طلاب الجامعة على أساس أنهما يمثلان مطلوبات التأصيل. وذلك بقصد تنبيه الطالب في هذه المرحلة بأزمة المعرفة في المجال الذي يتخصص فيه. وقد قومنا فكرة مطلوبات التأصيل والمبررات التي ذكرت لتدريسها لكل طلاب الجامعة في الندوة التي نظمتها جامعة الجزيرة لتقويم تجربتها تلك نهاية العام 2008م.25

أما تجربة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، فهي التجربة الأغنى من بين التجارب التي عملت على تطبيق فكرة الجامعة الإسلامية بالأبعاد المنوه عنها في الأدبيات المذكورة آنفاً. وهناك عدد من الدراسات التي تناولت هذه التجربة أو جانب منها بالبحث والتعليق. وتعد دراسة محمد كمال حسن26 من الدراسات المبكرة التي تناولت نموذج تلك الجامعة بماليزيا في تصميم برامج الدراسات الإسلامية بالشرح والتحليل. ويشير حسن إلى أن ذلك النموذج تأسس على رؤية عبد الحميد أبو سليمان حول تكامل معارف الوحي (التي تحدد المفاهيم والقيم والغايات) والعلوم الاجتماعية (التي توظف فهم السنن والطبائع). أما عبد الحميد أبو سليمان فقد تناول وصف نموذجه للجامعة والخطة التي سارت عليها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا -وبصفة خاصة كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية- في تفعيل تلك الجامعة في خدمة قضايا الأمة، وذلك في دراسة قدمها في العام 2001م بالمغرب في مؤتمر عقدته الأيسيسكو بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي حول تفعيل التعليم العالي لخدمة قضايا الأمة.27وهي وثيقة مهمة بمنظور معايير وأدوات تقويم المؤسسات الإسلامية الجامعية على أساس خدمتها لقضايا الأمة ومشروعها الحضاري؛ فيُقاس نجاح رسالة الجامعة من خلال ما تحققه في دفع عجلة التقدم الحضاري للأمة. وكنا قد تناولنا تقويم تلك التجربة بعد عقدها الأول في كتاب منشور عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي في العام 2007م.28

10. الإضافة النوعية للبحث:

يُتوقع أن يدلل البحث الحالي على أهمية النظر إلى التعليم الجامعي كمنظومة تربوية حضارية متكاملة لا يمكن معالجة جانب من جوانبها إلا في إطار المنظومة جميعها. وأن يكشف عن نموذج للتعليم الجامعي قابل للتطبيق والحياة والتطور والنمو، بعيداً عن المنحى الإصلاحي الجزئي. وذلك من خلال بحث وتلمس دروب الإصلاح التي لم تسلك لمعالجة الأزمة التربوية في إطار المسألة الحضارية.

حيث يعترض الباحث على سيادة وهيمنة مفردات التجربة التعليمية الحديثة على طريقة التفكير في المسألة التعليمية، ويعيب على المشتغلين في الحقل التربوي والإصلاح التعليمي ألفتهم بأدبيات تلك التجربة في ظل الضعف في مجال الاطلاع على مفردات قاموس الحضارة الإسلامية وتجاربها، فهذه الطريقة في التفكير تعتبر عائقاً يقف أمام عملية إصلاح نظام التعليم عموماً، والتعليم الجامعي على وجه الخصوص.

واتساقاً مع ما تقدم، فإن الباحث سوف يعمل على بحث الخصائص والسمات العامة للتربية التي ينشدها الإسلام من خلال علاقتها بالتعليم المتخصص في الحضارة الإسلامية، ومناقشة دلالاتها على تشكيل نظام التعليم الجامعي البديل عن النظام السائد اليوم، وذلك من خلال بحث الجوانب المرتبطة بالتعليم الجامعي، خاصة: مسألة بناء الشخصية المتكاملة ومكونات النظام التربوي والتعليمي في المستوى الجامعي، واستقلالية الفكر ومؤسسات التعليم في الحضارة الإسلامية، ونوعية التعليم والبحث العلمي وعلاقة الاجتهاد المعرفي المنطلق من الجامعات بالتحولات المجتمعية والحاجة العلمية الفعلية في المجتمع، والثقافة العامة وعلاقتها بروح التحدي والطموح الذي إن لم يسر في جسد الأمة فستظل حبيسة الرؤى الإصلاحية الجزئية المعتمدة على قاموس الإصلاح المهني.

صلب البحث

المبحث الأول: المشكلات الجوهرية في التعليم الجامعي العربي-الإسلامي

يُنظر للجامعات في الدول الموجهة للحضارة السائدة من خلال قدرتها على الوفاء بعددٍ من المهام يمكن اختصارها في النقاط التالية:29

- إنتاج المعرفة ونقل المعارف، وإتاحة مساحة متميزة للبحوث الأساسية.

- تدريب الباحثين الذين يؤمنون عملية استمرارية البحث.

- الربط بين التدريس والبحث.

- توفير بيئة تمكن من إنضاج الأفكار والحوار في قضايا يتم تناولها في عدد من التخصصات.

- تركيز جهودها وتوحيدها عن طريق التعاون المشترك والتواصل فيما بينها ومع القطاعات المستفيدة من الجامعة.

إن هذه المهام وإن كانت مهاماً أصيلة للجامعة أياً كان موقعها وفلسفتها، إلا أنها تكاد تكون غائبة في معظم جامعات العالم العربي/ الإسلامي، وذلك لما تعانيه تلك الجامعات من مشاكل معضلة، ظلت تلازم الجامعات العربية،30 وتتمثل تلك المشكلات المعضلة في الآتي:

1- المشكلة البنيوية في النظام الذي يهيمن على الجامعات: إذ يُعد عدم وضوح الرؤية وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التعليمية، وقلة استقلالية الجامعات ووقوعها تحت السيطرة المباشرة للنظم الحاكمة، من السمات المميزة لعدد من الجامعات في الوطن العربي، حيث تحولت العديد من الجامعات إلى ساحة للصراعات السياسية والعقائدية، بسبب تقييد العمل السياسي بوجه عام، وقد أثر ذلك سلباً على قدر الحرية المتاح في التعليم والبحث.31 وقد نتج عن ذلك كله غياب العمل المؤسسي، وإشاعة مناخ جامعي غير مناسب يتسم في معظم الأحيان بتعقيد الإجراءات القانونية المنظمة للجامعات، وتغير المواقف بتغير متخذي القرار.32

وقد أسهمت المشكلة البنيوية تلك في التحول التدريجي للممارسات بالجامعة إلى ممارسات مدرسية، فيما يخص العملية التعليمة خاصة، فأصبح التعليم الجامعي يقوم على “التلقين، والاستظهار الآلي للمعلومات، والحفظ، والسلبية التامة من جانب المتعلمين، وضعف المحتوى الدراسي وعدم مواكبته، والاكتفاء بالكتاب الجامعي أو المذكرات”،33 وقتل روح الإطلاع الحر، وهي كلها خصائص سالبة ظل يتصف بها التعليم المدرسي في عصور التأخر والانحطاط.

2- مشكلة النخب التي تباشر مسئولية القيادة العلمية بالجامعات، وذلك بسبب عدم أهليتهم وارتباطهم بالسلطة السياسية. حيث تغيب في كثير من الجامعات العربية معايير التوظيف والتنصيب، وتقاليد العمل الأكاديمي.

3- مشكلة التمويل وضعف الموازنات المخصصة للتعليم الجامعي في العالم العربي / الإسلامي،34 فالمؤسسات التعليمية العليا لن تنهض دون قدر وافر من المال؛ الذي تساهم في توفيره الجهات الرسمية والأهلية على حدٍ سواء. وقد “تأثرت نوعية التعليم العالي نتيجة انخفاض الإنفاق والموارد المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في بعض البلدان العربية. فقد جاء التوسع الكمي في نشر التعلم العالي على حساب نوعية التعليم وجودته. فالمكتبات الجامعية في جامعات كثيرة أصبحت دون المستوى، والمعامل (المخابر) أصبحت قديمة ولا تسع الأعداد المتزايدة من الطلاب، والفصول تكدست فتباعدت المسافة بين الطلاب والأساتذة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني أعضاء هيئة التدريس من انخفاض حاد في المرتبات لا يسمح لهم بالتفرغ للتعليم، ناهيك عن البحث.35

4- الإشكال الثقافي، والمتمثل في تخريج كوادر/ أطر علمية غير منتمية لثقافتها الأصلية بقدر انتمائها للثقافة الأجنبية ذات الهيمنة الكونية. وهذا يثير تساؤلاً – حاول تقرير التنمية الإنسانية للعام 2003م أن يعالجه- عن فحوى النموذج المعرفي السائد في الوطن العربي، ومدى مساهمته في إقامة التنمية الإنسانية أو إعاقتها.36 وهناك جهود فكرية عديدة بذلتها بعض المؤسسات في الساحتين العربية والإسلامية ظلت، ومنذ عقود، تشخص الأزمة التي يعيشها العالم العربي / الإسلامي في مجالات النهضة والتقدم على أنها أزمة فكرية في الأساس، وأنها نتاج الازدواجية التعليمة التي تعد السمة الغالبة على نظم التعليم في العالمين العربي والإسلامي. وقد لخص المعهد العالمي للفكر الإسلامي منذ تأسيسه في العام 1981م مهمته بهذه الكلمات: “المهمة التي تواجه الأمة في القرن الهجري الخامس عشر تتحدد في حلّ المشكلة التعليمية. إذ يتعذر على الأمة استعادة مكانتها دون إعادة بناء نظامها التعليمي وتصحيح عيوبه. ومن ثم يجب إزالة حالة الازدواجية التعليمية السائدة عند المسلمين وإنهائها، وإلغاء تشعبها إلى نظام تعليم إسلامي وآخر علماني، بحيث تحقق اتحاد النظامين وتكاملهما”.37

5- وقد نتج عن الإشكال الثقافي إشكال آخر يتمثل في “غياب الجماعة العلمية المنسجمة“،38 فأساتذة الجامعات تتجاذب طرائق تفكيرهم اتجاهات فكرية ومدرسية متباينة، بل ومتصارعة في كثير من الأحيان. وكان يمكن أن تكون هذه الظاهرة مظهراً من مظاهر الثراء الفكري بالجامعات، غير القدر المحدود للحريات بالجامعات بالإضافة للتوجهات الأيديولوجية المرتبطة بأنظمة الحكم قد أثرت سلباً على ذلك التنوع الفكري وحولته لخانة الصراع والخلافات المؤدلجة.

6- مشكلة الجودة وضبطها، وتدني المستوى، بسبب جماهيرية التعليم الجامعي، وذلك نتيجة الضغط الناتج عن الطلب الاجتماعي على التعليم العالي. “فمعدل زيادة الطلاب [في الدول العربية] في الفترة بين عام 1975م و2006م في التعليم العالي ارتفع في العام 2006م بنسبة 800% (7.2 مليون طالب)”.39 وبسبب هذا الضغط الاجتماعي والطلب الشديد على التعليم العالي تكاثرت المعاهد والجامعات الخاصة التجارية الطابع، وفي مثل هذه المعاهد والجامعات لا مجال للحديث عن تطوير علمي وبحثي حقيقي ولا عن أجندة اجتماعية تنموية، فهذه الجامعات ربحية الطابع والبحث العلمي غير ربحي، وهو على الأقل استثمار له مردود مالي غير مضمون على المدى القصير. وتفريغ الأساتذة وتحرير جزء من وقتهم من التدريس لغرض البحث في العلوم الاجتماعية والآداب والفلسفة ليس مربحاً مالياً لا على المدى القصير ولا البعيد. ولكن دون هذه الأبحاث لا معنى لدور الجامعي التنويري في بناء الأمة.40

مدى فاعلية تجارب إصلاح التعليم الجامعي في العالم العربي:

إن تلك المشكلات المعضلة ظلت محل اهتمام مستمر لعدد من المفكرين والمصلحين التنويريين، كما توجهت جهود الإصلاح الرسمي لمعالجتها، لما تمثله الجامعات من قيادة فكرية وعلمية في المجتمع.

وقد ظل الإصلاح الرسمي من لدن محمد على باشا، ومشروعه التحديثي في مصر، يعكس محاولات الإمساك بمفاتيح التقدم العلمي والتقني من خلال التلمذة على الحضارة الغربية الحديثة، في حين ارتبطت محاولات الإصلاح التنويري بقضية التقدم والعمران في بعده الحضاري الإسلامي. وارتبط الإصلاح الرسمي بالجامعات المدنية، التي استحدثت على النهج الغربي منذ إبان فترة الاستعمار، وارتبط الإصلاح التنويري بالجامعات الأصيلة. فنتج عن ذلك نوعٌ من إضعاف الازدواجية التي كانت تهيمن بشكل أشد على المنظومة التعليمية بكاملها.

ولكن منذ انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في العام 1977م، ومحاولات الإصلاح بالجامعات اتخذت مساراً مختلفاً عن مسار تخفيف ازدواجية التعليم، فيما عرف بمسار الأسلمة أو التكامل المعرفي،41 الذي يسعى لتفهم الأزمة المعرفية والتعليمية في سياقٍ واحد؛ هو السياق الحضاري الذي ينشد دفع الفعل الحضاري الإسلامي من جديد منطلقاً من الجامعات، لما للجامعات من قدرةٍ ذاتيةٍ مكنونة في طبيعتها، ويمكن استثمارها في عملية استعادة الدفع الحضاري المنشود.

صحيح إن جهود ثلاثة عقود غير كافية لتقويم الجامعات التي تبنت هذه الرؤية في الإصلاح والتجديد، ولكنها كافية بالطبع لتطوير إطار نظري يُمَكنُ من ضبط جملة الملاحظات التي أثيرت، ولازالت، حول المشروع في الأروقة والمنتديات الفكرية، سواء من الملتزمين بالفكرة أو المعارضين لها، ويؤسس في الآن نفسه لآراء علمية ودراسات يُستهدى بها في معالجة أزمة التعليم الجامعي التي نحن بصدد تقديم رؤية فيها تستهدي بالدروس المستفادة حضارياً من إسهام التجربة الإسلامية التاريخية في مجال التعليم العالي وتعمل على ترجمة تلك الدروس لمعالجة الواقع المعاصر وتحدياته؛ وسوف نكتفي بملاحظاتٍ عامة مستوحاة من تجربة السنوات السابقة.

الملاحظة الأولى هي: إن المحاولات التي تمت في مجال إصلاح التعليم الجامعي (بالسعودية وماليزيا وباكستان والسودان) لم تتعدَ جهودها محاولة معالجة الشروط العلمية، ومحاولة إتقان جملة من معارف الوحي والعلوم الحديثة. فالجامعات المعنية بهذه الملاحظة – مثلها مثل الجامعات الأخرى في العالم الإسلامي – لم تنتج علماً أو إسهاماً أصيلاً ملحوظاً في مجالات المعرفة المختلفة، وإن كانت قد خرَّجت علماء في الاجتماع والسياسة والاقتصاد، مثلما خرَّجت مهندسين وأطباء ومهنيين. 42

ولعل الفارق الأساس بين خرِّيجي تلك الجامعات والجامعات الأخرى هو أن خريجيها لهم حظ (يتفاوت من تجربة إلى أخرى) من العلم الشرعي التراثي، ويتمتعون بوعي أفضل بأبعاد الإشكال المعرفي في الوعي المعاصر. أما فيما يتعلق بالقدرة على الإبداع العلمي وتوليد العلم أصالة من منظور حضاري إسلامي، فإن جهود هذه التجارب جميعها لم تثمر بعد ما يمكن رصده أو اعتباره بداية فعلية لعهد جديد من الأصالة العلمية. فلا زالت حقيقة أن المسلمين يستوردون العلم والتقنية حقيقة صادقة، بكل ما للتبعية العلمية والفكرية من معنى (على الرغم من مرور قرن ونصف من انفتاح المسلمين على العلوم الغربية).

الملاحظة الثانية: إن البحوث بالجامعات التي تبنت المشروع في مجملها لازالت حديثاً تبشيريَّاً عن المشروع (ما هو/ لماذا/ كيف؟)، حيث لم يحدث بعد تراكم معرفي تأصيلي يعكس فلسفة التكامل المعرفي. ليس لأن القضية غير واضحة في أذهان الناس، أو أن منهج التكامل المعرفي لازال يحتاج إلى مزيد بيان، أو أن المفكر الذي يتصدى لهذه المهمة محتاج بالفعل إلى مزيدِ تأهيل وإعداد. بل يعود ذلك – في تقديرنا- إلى الذهنية المهيمنة على الجماعة العلمية في الجامعات، فالأستاذ الجامعي لازال – من جهة- حبيس النظرة المهنية والصيغ البحثية التي تدور في فلكها، والجهود البحثية في الجامعات لازالت في المقابل – إلا نادراً- جهوداً يقوم بها الأفراد، إما ضمن مشروع فكري “خاص” يتحمسون له بدافع ذاتي على أحسن الأحوال، أو ضمن بحوث روتينية غايتها الترقي الأكاديمي ونيل درجات علمية.

أما الملاحظة الثالثة – وهي مرتبطة بالملاحظة السابقة- فهي: غلبة الاتجاه النظري وهيمنته على المشروع، فتضخمت الكتابات النظرية وكثرت المقاربات الفلسفية بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي، وعُزلت بسبب ذلك بحوث التأصيل بالجامعات عن الحياة العامة. وبدلاً من أن يوفر المشروع قاعدة علمية يمكن أن تستند عليها سياسات عامة، تم تنميط الفكرة في اتجاه وصف لا ينتهي لمعالم عامة للمنهج الذي يُمكن من تجاوز الأزمة الفكرية والتخلف والإخفاق وتبعاته، وفي اتجاه توليد المصطلحات وعناوين المشاريع المعلقة، التي – كما يصفها محمد بن نصر- “يتم إثارتها نتيجة عجزنا عن تحقيق أرضية من التوافق حول مسألة معينة، حيث نختار مضطرين أن نتركها معلقة لفترة من الزمن ونفتح مشروع بحث جديد نعتبره مفتاح الحل، فنكثر الجدل حوله ونعود على بدء ونثير موضوعات نتوهم أنها جديدة، وهكذا نظل حبيسي المشكلات نتبارى في شبه الأجوبة. كما أننا حين يستعصي علينا الخروج من متاهة الحاضر نعمد إلى استدعاء تكتيكي للماضي بحثاً عن وسيلة للانتشال فنجد أنفسنا في عمق صراعات الماضي ننتصر لهذا ونناصر ذاك، فنهدر الطاقات ونبددها فيما لا ينفع ولا يفيد”.43 فكانت النتيجة أن ارتبطت كتابات التأصيل بالجامعات بالميل إلى المراجعة والنقد الذاتي للفكر الإسلامي بشكل لم يبلور بعد – في حدود اطلاعنا- مسالك جديدة في البحث تؤدي إلى تصويب ما كان قائماً أو إلى اكتشاف ما لم يكن معلوماً.

ويبدو أن سر هذا الميل للنقد السلبي وإثارة مثل تلك المشاريع المعلقة يكمن كذلك في غياب الإشكالات العملية، التي تحتاج إلى نظر عميق، فغياب مثل تلك الإشكالات ضمن الأجندة البحثية بالجامعات يفسره في الغالب أن الأساتذة الأكاديميين لا تتاح لهم البيانات ولا الوقائع الكافية، ولا يبذلون – لأسباب كثيرة- جهداً كافياً لامتلاكها، فيكتفون بدراسات نصية تشبع ميولهم واهتماماتهم، وتتيح لهم الترقي الأكاديمي.

الملاحظة الأخيرة التي نرى أهمية ذكرها هي: إن مشروع التأصيل والتكامل المعرفي بالجامعات لم يهتم – وبشكل معمق- بدارسة بعض الظواهر التي تحتاج إلى تفسير ونقاشات حتى يتم الوعي بها والتخطيط لتجاوزها بشكل سليم.

من تلك الظواهر على سبيل المثال، ظاهرة ضعف العلوم الفيزيائية والطبيعية في العالم الإسلامي خاصة في المنطقة العربية، وظاهرة قلة الابتكارات رغم الكميات الهائلة من التكنولوجيا الغربية التي تستوردها المنطقة العربية،44 وظاهرة إهمال دور الجامعات والمؤسسات العلمية في التخطيط الاستراتيجي وتوطين العلم والتقنية لأجل خدمة إنسان المنطقة.

إذ لا يكفي أن تدرج هذه الظواهر أو أن يشار إليها على عجل ضمن كتاب عن أزمة التعليم في العالم الإسلامي، دون إكمال دراسة وتفسير كافة البيانات عن البرامج الدراسية والكليات العلمية وبناها التحتية، والاحتياجات الفعلية للتخصصات العلمية، كمقدمة أساسية لمناقشة مسألة السياسات العلمية والتعليمية في البلدان العربية الإسلامية، وتبني مبادرات وجهود تسهم في تطويرها.

فأن يتم كل ذلك خارج نطاق المؤسسات التي تدير مشروع التكامل المعرفي القاصد استعادة الفاعلية الحضارية الإسلامية، فإن ذلك يعني أن المشروع ينشد الاحتفاء بتاريخ الحضارة الإسلامية، وإسهامات العلماء المسلمين القدامى، أو أنه يستهدف إنتاج دراسات نصية أصولية بمعنى مخصوص، ولا شك أن الهدف غير ذلك، فدلالات المشروع أوسع من ذلك كثيراً.

المبحث الثاني: نظام التعليم الجامعي البديل: المعالم النظرية

تمهيد:

قبل أن ندلف إلى بيان طبيعة نظام التعليم الجامعي البديل، والتأسيس النظري لفلسفته وقيمه ومكوناته، فإنه يجدر بنا أن نؤكد على أن الحديث عن الأصالة في السياق الحالي للبحث يتصل بالتحليل الاجتماعي التاريخي، فالتاريخ يشهد تعينات تلك الأصالة وقد تَجَسَّدَها عملياً بشكل من الأشكال، وذلك من منطلق أن الأصالة –في مجالٍ ما- تُعرف من المصادر المُشَّكِلة للهوية والخصوصية في مستواها العام الذي يحكم طريقة النظر الكلي في ذلك المجال. ولا يُنظر للأصالة في التاريخ إلا من باب الاهتداء بالتجارب والاعتبار بها وفقاً إلى ما انتهى إليه الوعي الإنساني الراهن، فالخبرة البشرية -سواء في التاريخ أو في الزمن الحاضر- إنما تعين على فهم الأصالة ومستوى التعبير عنها في ظل واقع إنساني وتحولات مجتمعية معقدة.

وإذا كان الأمر كذلك، فالأوفق أن نتواضع على خصائص قد يكون تحديدها بمثابة تعريف لماهية الأصالة في مجال التعليم الجامعي، وذلك لسببين:

الأول: أننا إذا لم ننجز هذه الخطوة المنهجية الضابطة، فإن حديثنا عن إحياء نظام تعليمي جامعي أصيل قد يضطرب؛ فيتأرجح بين رفض التراث وقبوله، أو الانتقاء العشوائي منه في محاولة تستهدف شرعنة النظام القائم. وهذه ليست الغاية المنشودة في هذا البحث، ولا في المشروع الذي يؤمل أن تكون هذه الدراسة لبنة من لبناته.

الثاني: أننا –كذلك- إذا لم ننجز هذه الخطوة التمهيدية فإن حديثنا عن نظام تعليم جامعي أصيل في إطار السياق الحضاري الإسلامي التاريخي قد يكون مستهجناً، ذلك أن مصطلح التعليم الجامعي مصطلح حديث نسبياً، وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا يرتبط في أصل وجوده بالتجربة التعليمية الأصيلة المبكرة في تاريخ الإسلام. فالجامعة –كما تفيد دراسة المقدسي- “شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي ظهر في الغرب المسيحي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي”، وهي من حيث كونها شكلاً تنظيمياً لا تدين في وجودها بشيء للحضارة الإسلامية.45 وفي مقابل ذلك، فإن “المدرسة هي معهد العلم الإسلامي الأول بلا منازع”.46 ولعل السؤال البدهي: لماذا إذاً لم نعتمد المصطلح التربوي المبتكر في المعجم الحضاري الإسلامي، ورضينا بالاستخدام المعهود في وقتنا الراهن؟

الإجابة تكمن في أن كل من لديه إلمام بتاريخ الجامعات والكليات ومعاهد العلم لن يفوته أن يلاحظ –كما لاحظ المقدسي نفسه- أوجه الشبه الكبير بين نظام التعليم الذي ازدهر في العالم الإسلامي ونظيره في الغرب في عصوره الوسطى، على مستوى النظام التعليمي وما يتصل بطرق التدريس، ووظائفه ومناصبه، ونوعية العلوم التي يقدمها.

فقد “تميزت بعض المدارس الكبرى التي كانت أشبه بتجمعات ثقافية أو علمية في العواصم الغربية منذ بدايات القرن الثالث عشر الميلادي وتحولت إلى جامعات متخصصة في الأدب، أو اللاهوت، أو الطب، أو القانون، تمتع معظمها بحرية خاصة واستقلال أكاديمي. وبعضها خضع لسلطة الطلبة، أو لسلطة الدولة، أو لسلطة الكنيسة، أو لاتحاد أمم مسيحية يقوم بمهمة الإنفاق أو التمويل.

وفي الشرق الإسلامي تحولت مدارس كبرى كالمستنصرية في بغداد وما يماثلها من المدارس الرباعية في مدن مختلفة، يضم بعضها إلى جانب العلوم الدينية علوم اللغة والطب، وكونت جامعات مشابهة للجامعات الغربية. وكذلك تحولت بعض الجوامع المدرسية الكبرى إلى جامعات مماثلة، منها الأزهر في القاهرة والزيتونة في القيروان بتونس، والقرويين في فاس بالمغرب. وهذه الجوامع الجامعة كانت أقدم من غيرها سواء في الشرق أو الغرب، واحتفظت بأصالتها، وماشت الأزمان المتغيرة حتى عصرنا الحاضر.

ومع ذلك فالمدارس والجامعات برغم هذا التواجد الثقافي في المدينة أو الدولة الواحدة لم تتحول إلى وحدات مؤسسية داخلة في بنية نظام تعليمي عام. ولم يحدث ذلك إلا حديثاً نتيجة لوجود تغيرات راديكالية في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع مما أدى إلى قيام النظم”47.

ننبه هنا إلى سمة خاصة كذلك بمسار التعليم في التجربة الإسلامية المبكرة، والتي كان التعليم فيها درجتان: إحداهما التعليم المسمى بالتأديب ويسمى معلمه المؤدب والمُكَتِّب، وموضعه يسمى الكتَّاب، ويتلقى فيه الصبي حروف الهجاء والكتابة ويتعلم فيه شيء من القرآن؛ ومستوى آخر من التعليم أعلى درجة يختص بتلقي دروس العلوم بالفهم والتدقيق وشرح مسائله وبسطها، وهذا التعليم لا منتهى له،48 ويرتبط بمسار تطور العلم، وقد تنوعت مؤسساته في التاريخ الإسلامي بحسب موضوعات العلم؛ فهناك -بجانب مؤسسة الوقف التعليمي أو المدرسة المختصة بالعلوم الشرعية- دُور العلم والحكمة التي اعتنت بالفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية؛ والمراصد الفلكية التي كان يُدَّرَس فيها الفَلك والعلوم المرتبطة به؛ والبيمارستانات حيث يُدَّرَس الطب الإكلينيكي في الوقت الذي يُواصل فيه تدريس الجوانب النظرية من الطب في المدرسة.49 ولهذا المستوى الأخير من التعليم ينصرف اهتمامنا لنتعرف على موضوعه، وعلى خصائص أفراد مجتمعه العلمي: العلماء وطلاب العلم، وعلى طبيعة مؤسساته، والنظام التربوي الذي يناسبها.

النظام التربوي التعليمي: معالم الشخصية المراد بناؤها

لقد أصبح من المسلمات في كثير من الدراسات المهتمة ببحث الأزمة التربوية الراهنة في المجتمعات العربية، أن تلك الأزمة ترتبط بثقافة “التعليم الوافد” الذي أسهم في صناعة ثقافة دخيلة حالت دون تشابك النظام التعليمي وانسجامه مع قيم النظام الاجتماعي الإسلامي.50 ففي ظل نظام التعليم الأصيل، وعندما كان يُرسل الطفل إلى الخلوة ليتعلم القرآن، “يشعر الطفل أنه قد بدأ يخطو نحو الكبر، ويتصل بأمر الدين ليعلم منه ما يعلمه أبواه وكبار أسرته، ولا يشعر الطفل بغرابة حين يؤخذ بتعليم لغة القرآن الذي هو دين أبويه وأسرته ومجتمعه، ليست هاهنا غرابة بسبب شيء طارئ جديد لم تكن به سابق معرفة وانتماء. إنما تظهر الغرابة اليوم عندما يجد الإنسان نفسه، ومنذ نعومة أظافره، أمام تناقض لا يصح منه شيء إلا انتماؤه إلى قطيع [= مجموعة] أطفال يساقون إلى درسٍ غير مفهوم الصلة بين ما يُنشّؤون عليه من قيم في الأسرة وما تسعى المدرسة إلى غرسه في نفوسهم، فيصير هذا الانتماء لمجتمع التلاميذ قاعدة نفسية أساسية بالنسبة إليهم، ولا يلبث هذا الاطمئنان والانقياد إلى مجتمع التلاميذ أن يتغلب على مجتمع الأسرة والأبوين، فينفتح بذلك باب من الاضطراب الاجتماعي لا يوصد”.51

إن تلك المعضلةَ التربويةَ، وإن لم يُنشِئْها التعليمُ الوافدُ، فقد عمَّق هذا التعليمُ الوعيَ بها وأظهرها بشكل واضح جلي. وليس ذلك بمستغرب، فالغرب –وكل وافد منه- ظل يمثل بداية الوعي بوجودنا. يقول محمود قمبر عن الغرب: “جاءنا بقوته فعرفنا ضعفنا، وبعلمه فعرفنا جهلنا، وبحداثته فعرفنا تخلفنا”.52

وقد ظهرت نتيجة ذلك الوعي مسارات مختلفة تنشد النهضة والتقدم؛ مسار ينشد النهضة من خلال الاتصال بماضي الأمة الإسلامية التي تزخر بتجربة حضارية تغني عن كل تجربة، ومسار آخر ينشدها في الحضارة الغربية المتماشية مع العصر، وسبيل ثالث يحاول الجمع بين الحضارتين والتوفيق بين النقيضين، ثم سبيل يعمل على تجسيد ذاتية متفردة تتحرر من كل قيد تراثي أو غربي. “وهكذا تعددت ثقافات الأمة الإسلامية، وأصبح لكل جماعة ذاتية ثقافية، أو شخصية اجتماعية تعرف برموز حياتها وأساليب التعبير عنها، وتكاثرت النعوت من حولها، يتهم بعضها بعضاً، ولم نعد ندري ما حدود الرجعية الدينية أو التقدمية العلمية، ولا طبيعة الأصالة أو المعاصرة، ولا حقيقة التزمت أو التفلت. وتميعت ثقافتنا العامة… فقدت خصوصيتها الذاتية، وأصبحت هلامية تتنافر في عناصرها، ولا تتماسك في بنية عضوية متفاعلة، تصنع أمة أو تجسد لها شخصية حضارية، وهذا هو الخطر الذي يهددها في صميم وجودها… فلا مجتمع بدون ثقافة، ولا ثقافة بدون شخصية، ولا شخصية بدون تربية”.53

تلك هي معضلة النظام التعليمي العربي-الإسلامي المعاصر، فهو نظام غير قادر بعد على تشكيل تلك الشخصية والثقافة التي يتماسك بها المجتمع وتعيد الفاعلية الحضارية للأم في هذا العصر.

فمعضلة النظام التربوي التعليمي في جوهرها تتصل إذاً بالقيم، لا بالتعليم ونوعية المعلومات التي يتيحها، “فالتعليم المجرد –كما نص الإمام الغزالي- لا يكون منه المرء بنجاة ولا خلاص”،54 والعلم وحده لا يبعد الإنسان عن المعاصي ولا يحمل على الطاعات،55 فـ”لا حاجة إلى تكثير العلم”.56 لأن العلم شرط لازم ولكنه غير كافٍ، إنه إذا لم يصل بالمتعلم إلى أن يكتشف بنفسه خباياه وباطنه فلن يتحرك للعمل الذاتي ولن يقدر على معالجة نفسه بنفسه، “فالعلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يكون”.57

يتوقع إذاً أن يتضمن النموذج التطبيقي لنظام التعليم الجامعي البديل مجموعة من البرامج التربوية والمناشط التي تصقل شخصية الطالب الجامعي في كل جوانبها، فتعده إنساناً متزناً؛ من الناحية الروحية والجسدية والانفعالية الوجدانية والرياضية الترفيهية، بجانب الناحية العقلية التي يتوجه إليها اهتمام التعليم الجامعي عادةً.

مفهوم التعليم الجامعي في السياق الحضاري الإسلامي:

إن محصلة ما يستفاد من الكتابات التاريخية، المختصة في شأن التعليم ومؤسساته والنشاط العلمي في قرون الإسلام الأولى، تفيد أن العلم الذي ظل يمثل مادة التعليم العالي، أو المتقدم درجة عن تعليم الأساسيات ومبادئ العلوم وترسيخ قاعدة الأدب والتهذيب وتعزيز السلوك المحمود، لم يكن يقتصر على العلوم الشرعية، وأنه ليست ثمة شك في أن العلوم الفلسفية والطبيعة قد ازدهرت في ظل الحضارة الإسلامية، وأنها قد وجدت بالفعل حظاً وافراً في النشاط العلمي الإسلامي. وهذا يعني أن مفهوم العلم الذي يزكيه الإسلام مفهوماً شاملاً ومتسعاً لكل ضروب الفكر الإنساني، وأن ما يتميز به التعليم الأصيل في تحصيل تلك العلوم وتدريسها هو أنه يتقيد في كل ما لا يحيط بعلمه العقل الإنساني بما يهدي إليه الوحي الخاتم. فتكامل العلم والإيمان هو المبدأ المعرفي الأصيل الذي ينفرد به الإسلام والتعليم الذي ازدهر في ظل حضارته، وهذا الموقف المعرفي التكاملي يستند إلى مبدأ الحق القائم على مفهوم التوحيد، من منطلق أن العلم والقيم الأخلاقية العليا هما أساس نهوض الإنسان بواجب الخلافة في الأرض.

هذه الحقيقة يمكن اعتبارها معلماً بارزاً يوجه تفكيرنا سواء في معرفة مفهوم العلم ومجالاته، أو في معرفة خصائص أفراد المجتمع العلمي، ومؤسسات التعليم الأصيل، أو في غير ذلك من قضايا -هي موضوع هذا المبحث.

يتوقع أن يتضمن النموذج التطبيقي للنظام الجامعي البديل تدريس مكون مشترك، يدرسه كل طلاب الجامعة بالرغم من تنوع تخصصاتهم، على أن تعكس مضامين ذلك المكون المشترك تدريس معارف الوحي الضرورية والتي يمكن أن تمثل قاعدة التفكير السليم والسلوك الرشيد.

مفهوم العلم ودلالاته في مجالات المعرفة المختلفة:

ذكرنا أن مفهوم العلم في الحضارة الإسلامية مفهومٌ شاملٌ يتسع لكل ضروب النشاط الفكري الإنساني، وهو مفهوم يلتزم بمبدأ وحدة الحق والحقيقة القائم على مفهوم التوحيد الذي هو جوهر الحضارة الإسلامية. ونضيف هنا –دون أن نذهب بعيداً في رصد التحولات والتطورات التي لحقت بمفهوم العلم في الفكر الإسلامي-58 أن السبل العقلية والنقلية التي اتخذها علماء الإسلام لإثبات درء تعارض العقل والنقل، وتأكيد مبدأ عدم تناقض العلم والدين، قد أسهمت في تحديد الدلالات المنهجية والمعرفية لمفهوم التوحيد، وقوَّمت انعكاساته على مجالات المعرفة المختلفة؛ سواء في مجال العلوم الدينية، أو في مجال علوم المجتمع، أو في مجال العلوم الفلسفية والطبيعية.

ولا شك، أن تحديد الدلالات المنهجية والمعرفية، التي تستدخل الوحي كمصدرٍ أصيلٍ في التنظير المنهجي المعرفي، يتطلب التوافر على مقولاتٍ تركيبيةٍ تخاطب العقل الحديث،59 بحيث تجمع تلك المقولات بين الوصف (المستمد من عالم الشهادة) والتقييم (المستمد من عالم الغيب).

من المقولات التركيبية التي صاغها إسماعيل الفاروقي في كتابه:60 Tawhid: Its Implementations in Thought and life -وهو كتاب له قيمته العلمية في مجال التنظير في المحور المنهجي للعلوم تحصيلاً وتدريساً اعتماداً على مبدأ التكامل المعرفي- المقولات التالية:61

- القيم منفصلة عن الإنسان، لأنها تنتمي إلى مجال الوجود المثالي، وهي لذلك مطلقة، وليست مقيدة بالزمان والمكان، أو المشاعر الخاصة لفئة من الناس دون غيرهم.

- مبدأ وحدة الخلق –المترتب على مفهوم التوحد في الإسلام- يفيد كثيراً في بيان الرؤية الكلية للعلوم الطبيعية، وموضع الإنسان من تلك العلوم. فموضع الإنسان من الكون في الرؤية الإسلامية يحول دون القول بالمركزية الإنسانية التي قد تفضي إلى تدمير الكون بأجمعه، وبذلك يقع الربط في فلسفة هذه العلوم في المنظور الإسلامي بين أنساق الطبيعة وبين القيم.

- مبدأ وحدة الحياة –والذي يقتضيه مفهوم التوحيد كذلك- أدخل في مجال بيان الرؤية الكلية في مجال العلوم الاجتماعية، ومن ثم القيم الأخلاقية التي يجب الأخذ بها حال إنتاج هذه العلوم، من منطلق معنى الأمانة الإلهية التي أُودعت في الإنسان، ومنحته حرية الاختيار لتحقيق كمالاته، فالإنسان مستخلف في الأرض، ولا يجوز له الفصل بين الحياة العامة والخاصة، فكلاهما يخضعان لذات القيم المعيارية المنتمية للوجود المثالي؛ ولذلك فإن تعينات القيم في المجال الفردي أو الاجتماعي تكون هي هي، إذ القيم المعيارية حاكمة على المجالين دون تمييز بينهما إلا على أساس أن الفاعل الأخلاقي في المجال الفردي يختلف عن الفاعل الأخلاقي في المجال الاجتماعي العام.

- آفة المنهجية الوضعية -والخلل الذي أصابها- هو أنها قد حاولت الفصل بين مجال القيم ومجال العلم التجريبي، وسعت لبناء علوم اجتماعية على غرار ما استقر عليه الحال في مجال العلوم التجريبية، لكنها في كل ذلك لم تستطع التخلص من الرؤية الكلية الوضعية، والتي هي بالأساس قول في شأن القيم قُصد به أن يكون الإنسان مصدراً لتلك القيم، وأن تُعبِّر تلك القيم عن خياراته الظرفية النفعية.

إن ترجمة هذه المبادئ في مضامين المادة العلمية الدراسية يتطلب رسم سياسات تعليمية تمكن الأستاذ الجامعي من تطوير المادة الدراسية في كتاب منهجي أو كتاب مرجعي من منظور تلك الفلسفة (والتي تعني كذلك إحياء فكرة الدور الرئيس للعالم/ الأستاذ في تحديد المادة الدراسية الملتزمة بضوابط المؤسسة التعليمية –على غرار شرط الواقف، وأن تكون تلك المادة محور العملية التدريسية، وأن يخضع الكتاب المنهجي إلى عملية مراجعة وإجازة من قبل المجلس العلمي بالجامعة، وأن يتاح للأستاذ الدفاع عن المادة العلمية للكتاب المنهجي الذي طوره -على غرار فكرة التعليقة وطرق الإجازة للتدريس في التعليم الإسلامي المبكر). وعليه يُتوقع أن يرشح الباحث إجراءات مناسبة يؤمل إذا تم الالتزام بها أن تحقق الغاية المطلوبة، وأن تسهم في ترجمة تلك المبادئ المنهجية في بنية النشاط العلمي بالجامعة.

- المنهجية التي يتطلبها التكامل المعرفي تسعى للتأكيد على وحدة الحياة، والتي يرتبط فيها مبدأ وحدة الحياة بمبدأ وحدة الإنسانية، ونفي وجود أي نوع من التمييز العرقي أو القومي في مجال صياغة العلوم الاجتماعية، فهي علوم قائمة على إنسانية عالمية، بسبب نظريتها في شأن القيم، وانفصال مصدر القيم عن الإنسان.

- حتى يكون لهذا التكامل المعرفي صيغة إبداعية، وليس مجرد تلفيق بين عناصر شتى، لابد من التوفر على نظر كلي في إطار الرؤية الكلية الإسلامية، تعين على إحداث التركيبة الخلَّاقة بين العلم والقيم (أو العلم والإيمان)، فالهدف النهائي هو استثمار العلم والمعرفة لحل مشاكل الأمة الإسلامية أولاً، ثم التصدي لحل مشكلة الإنسانية جمعاء في إطار ذلك التوجه المعرفي الذي يضع في الاعتبار إخراج الإنسانية من مأزقها المعرفي الذي أدخلته فيه الوضعية المادية، والرؤية الإنسانية العلمانية.

خصائص أفراد المجتمع العلمي:

لا ينحصر مفهوم المجتمع العلمي في سياق التطور الحضاري الإسلامي في العلماء والمتعلمين -وكلاهما طالب علم في النظرة الإسلامية- وإن كانوا يمثلون أهم أفراد ذلك المجتمع. فدلالة المجتمع العلمي تتسع للفضاء الذي يؤثر ويتأثر بالمعرفة والعلم. ذلك أن أصحاب السلطة السياسية (الشوكة) الذين تأثروا بمفاهيم العلماء حول الشرعية والطاعة، والتي يقوم عليها الاجتماع السياسي، والواقفون على التعليم –أصحاب الوقف، بما اشترطوه من شروط كفلها لهم الفقه الإسلامي، ومُلاك دُور الكتب (المكتبات)، التي كان لها دَورٌ كبيرٌ في جعل الاطلاع على علومٍ ومعارفَ تقوم على منطقٍ مختلفٍ عما كان معهوداً من قبل أمراً ممكناً، ظلوا يمثلون جزءاً أصيلاً من ديناميكيات حركة العلم في الحضارة الإسلامية وعلى مسار النظر المنهجي.

إذا صح ذلك الاستنتاج –الذي تؤكده عدد من الدراسات المختصة-62 فإنه يصبح من بلادة الطبع أن ننظر لخصائص أفراد المجتمع العلمي من خلال فهم العلاقة بين العلماء والطلاب من منظور العملية التدريسية المهنية البحتة، فثمة خصائص لا يمكن الوعي بها إذا استبعدنا التأثيرات المشار إليها أعلاه. والتي يمكن تلخيصها في سمات مكنت المؤسسة التعلمية من خدمة العلوم وتأصيلها ثم شرحها وبيان تطبيقاتها في نماذج حية كان لها عميق الأثر في حركة العلم والمجتمع معاً.

يمكن تصنيف تلك السّمات في نوعين، هما:

أولاً: الصفات المنهجية التي يتصف بها كل من العلماء والطلاب، كلٌ حسب علمه وطاقته، مثل: 1/ الوعي بالغايات الإسلامية الرشيدة، والتي يتصل فيها العلم بالعمل ويُرشدُ فيها النظام المعرفي -الذي يحرسه العلماء- مسار الحياة الراهنة من خلال الاستجابة لحاجات الأمة العملية المتجددة، و2/ الحرص على التبحر في العلم وبلوغ الغاية فيه، و3/ الإلمام بمناهج النظر في النصوص الدينية (المرويات) وتوثيقها، و4/ القدرة المنهجية على التثاقف الحضاري، والاستفادة من المنجزات العلمية للأمم الأخرى، ومن الخبرة الإنسانية أياً كان مصدرها؛

ثانياً: الصفات السلوكية، التي تمكن طالب العلم، معلماً أو متعلماً، من تمثل القيم الوجودية والأخلاقية، فالعلماء في المنطوق القرآني هم أشد الناس خشية لله، وهم أولوا الألباب، فلا يستكبرون في الأرض ولا يقولون ما لا يفعلون، ويخلصون النية لله.

هذا بالطبع بالإضافة لنوع العلاقة بين الطالب وأستاذه، والتي ظلت –في فترة النشاط العلمي الإسلامي الثري- تفوق في أهميتها الموضع الذي يتم فيه التدريس، لأن الأخير يتغير بتغير الزمن، أما العلاقة بين الأستاذ والتلميذ فإنها تظل باقية.

“كانت هذه العلاقة بين الأستاذ وتلميذه دائمة ومقصورة عليهما على نحو يجعل المرء كثيراً ما يلمس [اعتزاز] التلميذ بأنه ينتسب فكريّاً لأستاذ عظيمٍ، ويفخر الأستاذ بأنه خرَّج عالماً ممتازاً”.63

يتطلب تحقيق تلك الصفات في نظام التعليم الجامعي المنشود الالتزام بجملة من السياسات فيما يخص ترشيح وقبول الهيئة التدريسية والطلاب كذلك، وإخضاع كل منهما –على الأقل في الفترة الأولى من تطبيق النموذج المنشود- إلى سلسة من الدورات التأهيلية لتعميق تلك المعاني والوعي بها وتحويلها إلى ثقافة تكتسب من غير تكلف، وخاصية للنظام يورثها للأجيال بتلقائية. وسوف يحدد الباحث –عند مناقشته لمعالم النظام التطبيقي- نماذج من تلك السياسات والإجراءات، بإذن الله تعالى.

خصائص مؤسسة التعليم الجامعي:

علمٌ تلك طبيعته وصفات أفراد مجتمعه لا يمكن تصوره إلا في مؤسسة يكون محل اهتماها الأول تعميق النظر المنهجي والدرس العلمي (المتخصص)، وتفعيله في الواقع العملي بعيداً عن أية مؤثرات أو ضغوط غير ضغوط البحث عن الحقيقة والسعادة بها. وقبل أن نوضح هذه الخاصية، يجدر بنا أن ننوه بالمعاني التي تزاحمت في الذهن أثناء مراجعة بعض النصوص ذات الصلة بالمبحث الحالي، والتي عند مطابقتها مع لسان العرب ومعهود كلامها زادت وضوحاً ودلالة.

فقد لاحظنا أن الإشارة إلى نظام التعليم في الإسلام، والبحث في تقاليده وممارساته، ارتبط تارة بموضع التعليم والمكان الذي يتم فيه الدَّرْسُ،64 مثل: المسجد،65 والمعهد؛66 وتارة بالهيئة المستحبة لتلقي الدَّرس، مثل: المجلس؛67 وفي حالة أخرى بالنسق الفكري الناظم للعلوم والدِّروس، مثل: المذهب،68 والطريقة69… وهكذا. وهذه المسميات فيما يبدو بينها وشائج، ولها دلالات لا تبتعد كثيراً عن الدلالات المستفادة من الخاصية المنوه إليها في الفقرة السابقة، والتي يمكن اختصارها في الوجهين التاليين:

أولاً: التحيز التام لمبدأ البحث عن الحقيقة، والتمتع بالحرية والتحلل من كل القيود، إلا القيود التي يقتضيها النظر المنهجي. فالسجود المحمود لا يكون إلا لله، وعلي هيئة حسنه، تجديداً للعهد بالله، وهو عهد ينظم الحياة كلها وفق غاية واحدة.

بمثل هذا المعني يمكن تأويل ما اكتسبه العلماء من سلطة ظلت تنافس في التاريخ الإسلامي السلطة السياسية، نتيجة حيازة السلطة الأخيرة من قبل أصحاب الشوكة والسيف الذين لم يمتلكوا ما كان يمتلكه العلماء من فهمٍ للنص والوحي الذي هو مصدر الشرعية والأمر والنهي –موضوع السلطة السياسية.

ثانياً: صلة نشاط المؤسسة التعليمية -موضوع البحث الحالي- بواقع حياة الناس؛ سواء في مجال الإفتاء في كل ما يستجد ومتى ما طلبت الفتوى، أو في مجال التصدي للتحديات المنهجية والعقدية التي يقتضيها التحول الفكري وما يحدثه من أثر على المزاج الثقافي العام، أو في مجال مواكبة الاكتشاف العلمي المتجدد الذي يعين على العمران والاستخلاف.

تتصل هذه المبادئ بشكل مباشر بنوعية البحث العلمي وطبيعة الاجتهاد المعرفي الذي تباشره الجماعة العلمية بالجامعة، كما تتصل بالثقافة التي يُربى عليها طلاب العلم والأجيال الجديدة؛ سواء كانت تلك التربية من خلال ثقافة الإشراف العلمي (الذي يُترجم مفهوم صحبة العالم في الخبرة التاريخية في التعليم الأصيل)، أو من خلال الأوجه المختلفة للنشاط الطلابي الثقافي العام (وهو نشاط مستحدث، ولكنه -على أهميته الكبيرة في تعميق مفهوم المسئولية العامة لدى الطالب- غير مرشد بعد في مسار تجربتنا التعليمية المعاصرة). وفي هذا الصدد سوف يطور الباحث مقترحاً عملياً لبيان الإجراءات التي تسهم من جهة في تحقيق الجامعة لاستقلالها الفكري في بحوثها ونشاطها الأكاديمي، ومن جهة أخرى كي تضمن تلك الإجراءات للجامعة استقلالها التربوي وتكوين عناصر قادرة على التأثير الإيجابي. كما يتوقع أن يحرر الباحث نظريّاً مسألة الاستقلال الفكري والتربوي تلك في الجزء المتبقي من هذا المبحث، وشرح علاقتها بمصادر التمويل من جهة وبعلاقة الجامعة بالمحيط الخارجي وسوق العمل ومستقبل التوظيف، وغيرها من قضايا أصبحت تسهم في تشكيل هوية التعليم الجامعي وتحديد مساره.

وظائف التعليم الجامعي المعاصر: مقاربة تأصيلية

إن ما انتهينا إليه يتصل بجوانب من الوعي الكلي بقضية الأصالة التي ننشد تحقيقها في نظام التعليم الجامعي، ولكن ذلك الوعي لن يكتمل ما لم نوسع زاوية النظر وندقق في واقع الممارسة السائدة اليوم، وأن نسترشد بالتجربة المعاصرة في تحرير الصورة التي نبحث عنها، كخطوة ضرورية لتأسيس نموذج بديل قابل للتطبيق والحياة والنمو. وللقيام بهذه المهمة سوف ننظر في ثلاثة كتب صدرت في مطلع الألفية الثالثة، ووجدت طريقها إلى الترجمة إلى العربية والنشر خلال هذا العام. حيث نتوقع أن يفيدنا ذلك في أن نختبر –نظرياً- إمكانية تصور نظام تعليم جامعي بديل يهتدي بالأفكار المضمنة في الجزء الأول، فالكتب الثلاثة المشار إليها تثير أفكاراً في غاية الطرافة والجِدَّة حول “إعادة تشكيل الجامعة”،70 واعتراضات على الجهود المستهدفة “إضفاء الصفة التجارية على التعليم العالي”،71 وكيفية “فهم التعليم والتدريس”72 بالجامعات في هذه الأيام.

تناقش تلك الكتب الضغوط الحالية –في ظل العولمة ومفاهيم اقتصاد المعرفة- المؤثرة على فكرة استقلالية الجامعة في إدارة وظيفتها التقليدية في مجالات التدريس (إعداد الكوادر/ الأطر المتخصصة)، والبحث (تنمية المعرفة بآفاق كونية)، وتوطينها لـ(خدمة المجتمع المحلي). ذلك أن حماية مبدأ استقلالية الجامعة مرتبط بقدرة الجامعة على تأمين مواردها المالية والبشرية التي تمكنها من وضع سياسات البحث والتدريس.

يبدو للوهلة الأولى أن تنمية المعرفة والبحث العلمي بالجامعات تتقيد باتجاهات وأولويات الجهات المستفيدة: سياسات الدولة في حالة الجامعات الحكومية، وأولويات قطاع التمويل في حالة الجامعات الخاصة. وأن خدمة المجتمع تأتي ضمناً في هذا السياق الذي لا ينفصل فيه التدريس عن البحث والدور الخدمي العام للجامعة. أما موضوع التدريس وتخطيط البرامج الدراسية وتحديدها فقد تبدو علاقة تأثره بمؤثرات خارجية بعيدة، أو لا تلحظ بشكل واضح، ولكن في واقع الحال فإن هناك مؤثرات لا تعود إلى العوامل الخاصة بالجامعة ذاتها.

ذلك أن إعداد الكوادر العلمية والأطر المتخصصة يتصل من الناحية التعليمية بتقسيمات المعرفة وكيفية تصنيفها وتنظيمها لأغراض التعليم والتعلم من جهة، كما تتصل بطرق التدريس والتعلم من جهة أخرى. وكلما كانت الأمة قادرة على استيعاب المعارف والعلوم المستجدة في بنية نظامها المعرفي والتعليمي، وكانت قادرة على استحداث طرق تعليمية ووسائل تدريس ذات مردود إيجابي على المتعلم والعملية التعليمية، أمكنها ذلك من إرساء نظامٍ تعليمي ناجح ومؤثر. وثمة عوامل خارجية ومؤثرات تُعلي من شأن بعض ميادين المعرفة في فترات معينة، فيتم التركيز على تخصصات دون أخرى؛ كما أن هناك عوامل وشروطاً تزكي طرق بعينها للتدريس والتعلم. وبناءً عليه، فإن الوعي بتلك العوامل والشروط يتوقع أن ينعكس على سياسات تنظيم التعليم من جهة وعلى مهنية العملية التعليمية من الجهة الأخرى.

إن ارتباط التعليم والمجتمع العلمي بحاجات الأمة الواقعية يُعَدُّ من السمات الواضحة في التجربة التعليمية التي أثمرت في بروز الحضارة الإسلامية على المستوى الكوني، فقد تطلب الوفاء بتلك الحاجات أن تتنوع المؤسسات التعليمية لتغطي بجانب مؤسسة التعليم الديني والشرعي، مجالات العلوم الفلسفية والطبيعية. وهو تنوعٌ لا يكفي أن نفسره من منظور الرؤية التقليدية في تصنيف العلوم إلى علوم نقلية وأخرى عقلية، فالتنوع الذي شهدته التجربة الإسلامية يفسره المسار الذي سلكته تلك التجربة في “مأسسة” التعليم، وإرساء نظام يتيح للمتعلمين تحصيل العلم والحذق فيه واكتساب ملكة الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله.

من ذلك أن نظام الوقف –على سبيل المثال- الذي اتاح التعمق في العلوم الشرعية والدينية، كان نظاماً لا يسمح بتدريس علوم غير التي اشترطها الواقف، بل ولا تدريس مذهب غير الذي اشترطه. ولذلك ازدهرت العلوم الفلسفية والطبيعية في مؤسسات تعليمية خارج مؤسسة الوقف، وارتبطت بغايات أوسع من غايات الدَّرْس المذهبي. وهذه السمة أو الخاصية (خاصية اكتساب ملكة الإحاطة بالعلم) التي اقتضاها التعليم المتخصص يجب أن لا تحجب أنظارنا عن مساعي علماء الإسلام في تلك الفترة في التعبير عن نسق الفكر الإسلامي ورؤية الإسلام للعالم كلٌ في مجاله –سواء في أصول العلوم الدينية والشرعية أو في العلوم الفلسفية والطبيعية، وهي مساعي تتصل بمبدأ تجديد الفكر وتطوير مناهج التفكير. وعند هذه النقطة تحديداً يبرز إشكال استقلالية المؤسسة العلمية التعليمية الأصيلة في سياقه التاريخي.

فإذا تصورنا صنيع الإمام الشافعي في الرسالة وتأصيله لأصول الفقه على أساس أنه تأسيس للسلطة العلمية واكتساب ملكة الإحاطة بفهم النص المؤسسة لمفاهيم الشرعية، والأمر والنهي، ومساعي الحكام في ترويض تلك السلطة بما استحدثوه من تبعية الإفتاء للسلطة السياسية، إذا تصورنا ذلك على أنه نوع من صراع المعرفي والسياسي في التاريخ الإسلامي. فإننا سنجد صورة موازية لهذا في محنة الإمام أحمد بن حنبل في قضية من قضايا الاعتقاد وأصول الدين، وكلاهما يتصلان بمناهج النظر والتفكير في قضايا الشريعة والاعتقاد وأصول النظام المعرفي الموجه للحياة العامة.

ولعلنا اليوم، في عصرنا الحاضر، نستوعب الدَّرْس وندرك خطورة غياب المعرفة والعلم عن صناعة القرار، وعن توجيه الحياة العامة. إذ يبدو واضحاً، أكثر من أي وقت مضى، أنه كلما اتحدت الرؤية السياسية والعلمية، وتوجهت الجماعة العلمية والسلطة السياسية نحو غايات مشتركة زادت مساحة استقلالية المؤسسة التعليمية والعلمية، وتمكنت من القيام بوظائفها في إعداد أجيال من العلماء، وتنمية العلوم والمعارف وإحداث نهضة علمية، يكون لها أثرها في حياة مدنية متحضرة. فالتكامل بين المعرفي الحر والسياسي الطموح من شأنه أن يستنهض الطاقات الخيرة، ويغرس الأمل والطموح لدى أبناء الأمة، فتعلو همتهم لتحصيل العلوم والرغبة فيها، والتنافس عليها.

إن هذه الرؤية لأهمية استقلالية المؤسسة التعليمية والعلمية -في إطار سلطة سياسية طموحة- يمكن تعزيزها من خلال واقع علاقة الجامعات اليوم بالدولة الحديثة، وإن اختلفت الدلالات والحيثيات. فدراسة أثر تحول التعليم من الدعم المجتمعي إلى تعليم ترعاه الدولة في بادئ الأمر، ثم تعليم تُيَسِرُهُ الدولة باللوائح والقوانين المنظمة، ويديره القطاع الخاص بما استحدثه من وسائل لتمويل وتأمين الموارد المالية للنشاط التعليمي والعلمي المتماشي مع أهدافه، فيما يعرف باقتصاد المعرفة، تدعم ما انتهينا إليه في شأن أهمية منح استقلالية للجامعات تحرسها السلطة السياسية عبر القانون واللوائح المنظمة. ويمكن أن نلخص استشهادنا على هذه الرؤية باقتباس من دراسة ديريك بوك ملخصه:

“ظلت الدولة الحديثة (في حالة الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال) تزيد من دعمها المركزي للجامعات عندما يسهم نشاطها العلمي وبرامجها الدراسية فعلياً في المجالات ذات الصلة بأولويات الدولة … فالعلاقة طردية وتتأثر بقدرة الجامعة على الالتزام بسياسات العلوم على المستوى القومي. وعندما تتجه الحكومة لتقليل دعمها المركزي على التعليم العالي تتجه الجامعات في المقابل إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة من خلال تسويق المعارف المتخصصة والاكتشافات العلمية، كتعويض عن تراجع الدعم الحكومي…. ومع ازدياد نمو مؤسسات التعليم العالي وزيادة تطورها صارت الجامعات بحاجة إلى أمناء يساعدونها في جني المال، وفي إيجاد طرق أفضل لإدارتها. ولم يكن رجال الدين [الذين كان لهم حضور معتبر في مجالس الجامعات الغربية] مستعدين لأداء هذه المهام، بكل كانوا على خلاف متزايد مع هيئة التدريس، فالتعليم ازداد علمانية وأصبح أكثر مهنية. وبدا ببساطة أن مديري الأعمال والشركات هم الأكثر ملاءمة لتبية الاحتياجات المتغيرة في الجامعات… فظهرت فكرة التعليم واستشارات الخبراء والمعارف العلمية وتوسعت فرصها مقابل مبالغ ضخمة من المال… وهكذا ظهر عالم جديد مليء بالإمكانات الجذابة لتحويل المعارف المتخصصة إلى مال. وأصبح رؤساء الجامعات والأساتذة المغامرون، بل حتى الموظفون الإداريون، مُشَّغَلُونَ جميعاً باستغلال هذه الفرص. [والنتيجة أن] المانحين الأثرياء أصبحوا يعدلون شكل الجامعة بقوة تأثير هباتهم، أما من يضمر شكاً في ذلك فحسبه المقارنة بين ما يراه من ثراء في كليات الأعمال، وبين نقيض ذلك من فقرٍ في معظم كليات التربية والخدمة الاجتماعية…

إن ترسيخ شرعية تلك التحولات في ظل عدم وضوح القيم الأكاديمية يخشى منه أن تصل الجامعات إلى درجة تطغى فيها قيم فكرية أخرى، ويصبح المعيار الرئيس في تقويم البرامج الجامعية هو المال الذي تأتي به نتيجة سرعة نمو فرص كسبه التي يقدمها اقتصاد قائم على المعرفة.. فالمخاوف كلها تقول إن شيئاً ذا قيمة لا سبيل إلى تعويضه قد يضيع في خضم هذا النمو الجارف لإضفاء الصفة التجارية على الجامعات… ويرجع ذلك جزئيَاً إلى أن البحث عن الحقيقة والمعرفة غاية أسمى من السعي وراء الثروة المادية.. فثمة شك في قدرة “قادة قطاع الصناعة” على إعطاء غايات التعليم والبحث التقدير الكامل الذي تستحق”.73

يطرح رونالد بارنيت، ومن خلال مناقشته لقضية علاقات البحث والتدريس، خيار الجامعة البحثية بوصفه خياراً يستثمر أنشطة المسار الثالث -الذي تفرضه مؤسسات الدعم والتمويل- ويُعيد تشكيل الجامعة للقيام بمهامها في ثلاثة مساحات أساسية، وهي: المساحة التعليمية، التي تُعنى بطرق التعليم من خلال واقع علاقتها بالدافعية للتعلم لدى الدارسين؛ ومساحة الدرس العلمي، الذي يربط الجامعة بمشروع [كوني]، يستمد قوته من الفلسفة السائدة (يقترح بارنيت انضمام الجامعة لمشروع في إطار الليبرالية الجديدة)؛ والمساحة الفكرية، التي يسهم من خلالها المجتمع الأكاديمي في الخطاب الاجتماعي والمجال العام الأوسع.74

التحدي الذي يتوجه إليه اهتمام هؤلاء الكُتّاب هو كيف يتم تشكيل هيئة التدريس ووضع المناهج الدراسية بشكل يحمي قيم المؤسسة الجامعية؟ لأنه بلا شك، أن ثمة قضايا علمية يجدر البحث فيها على الرغم من أنها لا تحمل قيمة تجارية متوقعة، وثمة مجالات دراسية تستحق الدعم السخي على الرغم من قلة الناس الذين يهتمون بقراءتها، وثمة موضوعات تعد أجزاء من المنهاج الدراسي ذات قيمة وإن لم تلق تقديراً من كثير من طلاب الجامعة، أو لم تكن مفيدة في العثور على عمل.

الخلاصة:

تمثل فكرة التخصص والتعليم المتقدم المعمق الجانب الأوضح في مفهوم التعليم الجامعي، وذلك إذا ما قارنا نوعية التعليم الذي يفترض أن تقدمه الجامعة بالتعليم المتاح في المستويات التي دونه.

التعليم الذي هذه صفته يقوم على الفهم والإدراك والمشاركة من قبل الدارسين، ولا يقتصر فيه دور الدَّارس في التلقي وأداء الواجبات للحصول على شهادة إجازة تمكنه من تأمين وظيفة مستقبلاً؛ فالطالب الجامعي هو “طالب علم”، وتتوفر فيه الدافعية الذاتية لاكتساب العلوم وتحصيلها والتعمق فيها.

والتعليم الجامعي في النظام المنشود ليس تعليماً عقلياً محضاً، ولا يُعنى فقط بتحصيل العلوم والمعارف واقتناء المعلومات، بل هو تعليمٌ تربويًٌ ينهض لبناء كافة جوانب شخصية الطالب الجامعي، ويرتبط بحاجات الأمة المادية والمعنوية.

إن النظام الذي يؤسس لذلك التعليم الذي يعزز دافعية طلب العلم لدى الدارسين، نظامٌ مرنٌ غير جامد (يقوم على حرية التنقل بين البرامج والأنشطة التربوية العديدة التي تتيحها الجامعة، ويسمح للطالب بتشكيل برنامجه التربوي والأكاديمي)، وهو نظام يتيح لطلاب العلم: أساتذة وطلاب، الحوار العلمي المتكافئ والنقاش الهادف؛ سواء في قاعة الدرس، أو في القاعات المخصصة لذلك في المكتبة، أو في غرف الإشراف الأكاديمي.

تستجيب البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة للحاجات الفعلية للأمة، فالجامعة تُعِدُّ الكوادر والأطر المتخصصة في المجالات التي تلبي (حاجات الأمة: المعنوية والمادية).

النشاط العلمي والبحثي، إضافة لارتباطه بحاجات الأمة وأولوياتها، يستهدف تأصيل مسالك النظر المنهجي وتطويرها بآفاقٍ كونية تعكس روح الحضارة التي تنتسب لها الجامعة.

ومؤسسة هذه هي وظيفتها وعناصر مكوناتها لا يتصور وجودها إلا في مناخ تتكامل فيه جهود الجماعة العلمية مع الإرادة السياسية، تكاملاً تحكمه قيم الحرية وروح الطموح المصوب نحو غايات حضارية مشتركة.

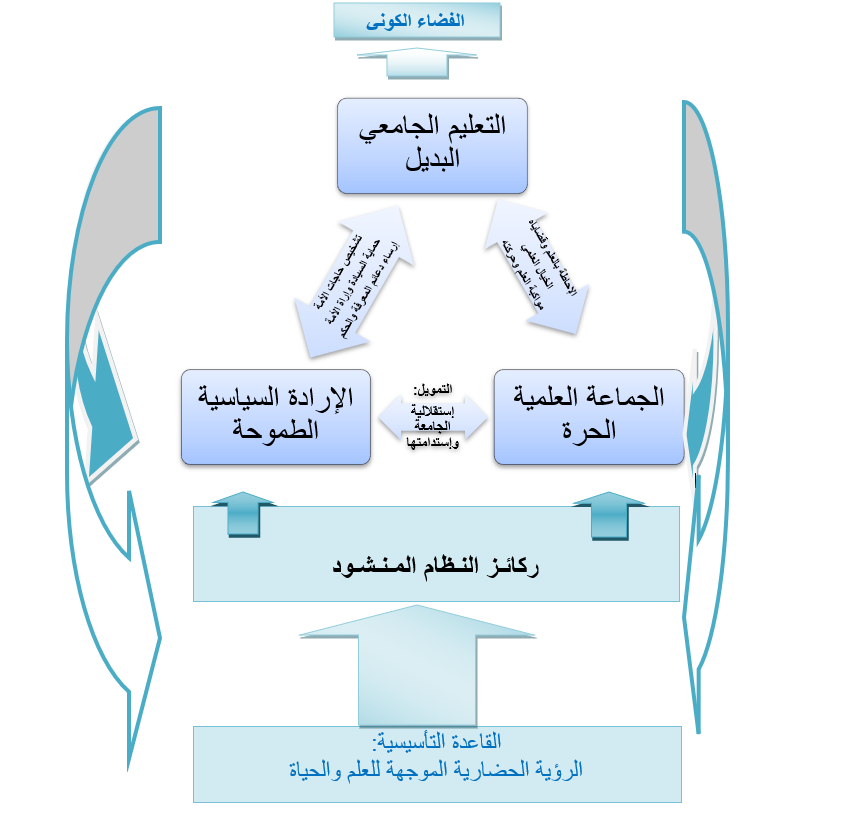

مخطط النموذج المنشود:

إضاءة: تشير الأسهم إلى مخرجات التعليم الجامعي؛ فالأسهم على اليمين تشير -بالترتيب من أعلى إلى أسفل- إلى اسهام الجامعة في تأمين الكودار العلمية، وتجديد المنهج وطرائق التفكير الأصيلة. والأسهم على اليسار تشير -بالترتيب من أعلى إلى أسفل- إلى اسهام الجامعة في تأمين الكوادر المهنية المتخصصة، وتحقيق شروط الشهود الحضاري للأمة.

المعالم العامة للنموذج التطبيقي لنظام التعليم الجامعي البديل

تمهيد:

النظام مفهوم حديث يعني نسقاً كلياً مترابطاً في كل عناصره المادية وغير المادية والتي تتفاعل معاً وتتبادل فيما بينها عوامل التأثير والتأثر. والنظام –كما تفيد دراسة محمود قمبر- يتكون من المقومات الأساسية التالية:

- دوافع وموجهات عامه تمليها غايات وأهداف معلنة أو مقصودة (تترجم اليوم فيما اصطلح عليه بالرؤية والرسالة اللتان يحددان وجهة المؤسسة وغايتها)؛

- بنى مؤسسية متخصصة؛

- آليات وتقنيات خاصة بإدارة العمل في كل عناصره؛

- أوضاع قانونية تحدد مهام النظام وشرعية وجوده، وإجراءت تسييره.75

إن التعليم -بوصفه نظاماً- يتفاعل مع منظومة من النظم الفرعية الأخرى في المجتمع؛ كالنظام السياسي، والنظام الاقتصادي، والنظام الثقافي، وغير ذلك من بقية النظم التي يشتمل عليها المجتمع كنظام عضوي أكبر له ذاتيه الحضارية وبنيته الخاصة. فالتعليم كنظام يتمتع باستقلاله الخاص الذي يعطيه مسؤولية التنظيم والتسيير، ولكن هذا الاستقلال ليس كاملاً، بل هو استقلال نسبي، لأنه من جهة أولى “محكوم بسياسة الدولة التي تشرف على كل نظمها العامة”، ومن جهة ثانية “فإنه لا يعمل في فراغ اجتماعي، ولا يتحرك في أفلاك ممدودة ينطلق فيها بكل حريته، إنه متشابك ومتأثر بكل ما تعززه النظم الأخرى، والتي يسير معها علواً وهبوطاً، تقدماً وتخلفاً”.76

وفي المبحث الحالي نحدد –بعون الله تعالى- معالم النموذج التطبيقي للنظام المنشود بوصفه نظاماً عضوياً متفاعلاً مع نظم أخرى، وذلك من خلال إثراء وإغناء الموضوعات التالية:

أولاً: مقومات النظام الأساسية، والتي يمكن تحديدها في الآتي:

- الدوافع والموجهات العامه لنظام التعليم الجامعي المنشود؛

- البنى المؤسسية المتخصصة التي ينتظم في إطارها التعليم الجامعي مرتبطاً بما قبله وما بعده من مستويات التعليم؛

- البنى التحتية المساعدة والتي تهيء مقومات نجاح تلك المؤسسات العلمية المتخصصة؛

- آليات إدارة العمل في كل عناصره؛

ثانياً: مكونات وعناصر النظام المنشود، ونتناول فيها الموضوعات التالية:

- المناهج التربوية والبرامج الأكاديمية؛

- دعائم النظام الأساسية؛ ونقصد بها الدعامتان اللتان يتحرك بهما نظام التعليم وطلب العلم: الأساتذة والطلاب؛

- العلاقة مع المحيط في الأبعاد الثلاثة التالية: العلاقات الثقافية، والعلاقات الاجتماعية، والعلاقات الاقتصادية.

ثالثاً: نختتم المبحث بالتأشير على الخطوط العريضة لملامح النموذج التطبيقي للنظام المنشود.

أولاً: مقومات النظام الأساسية:

الدوافع والموجهات العامة لنظام التعليم الجامعي المنشود:

انتهينا في المبحث الأول إلى أن معضلة النظام التعليمي العربي-الإسلامي المعاصر، أنه نظام غير قادر بعد على تشكيل الشخصية والثقافة العامة التي تعد سبباً لتماسك المجتمع وبناء شخصية الأمة الحضارية في هذا العصر. كما أشرنا في المبحث الثاني لانحيازنا لنظام تعليم تربوي؛ تعليم يكسب صاحبه مقومات تلك الشخصية الغائبة، وفي ذات الوقت يملكه قدرات التعلم والتثقيف الذاتي، بجانب التعمق في فرعٍ من فروع العلم على سبيل التخصص والإتقان. وبهذا التحديد تكون هناك ثلاثة مستويات من الغايات التي ينشدها النظام التعليمي المقترح، وهي غايات متباينة ومتكاملة في آنٍ واحد:

- فهناك الغايات السلوكية ذات الصلة بالوظيفة التربوية للتعليم ومؤسساته؛

- وهناك الغايات المرتبطة ببناء وإعداد العناصر القيادية، ذات القدرة على التأثير في المجتمع؛

- وهناك الغايات العلمية التي ينشد المجتمع بلوغها، ويطمح للريادة في مجالها.

ولا شك أن لكل مستوى من هذه الغايات دلالته التي يعرف بها مضمونه، فما مضمون غايات النظام الجامعي المنشود في إطار فلسفة مشروع الإحياء الحالي؟

على ضوء التأسيس النظري -الذي كان موضوعاً للمبحث الثاني- يمكن تحديد الغايات التالية على أساس أنها تمثل الدوافع والموجهات العامة لنظام التعليم الجامعي المنشود:

في المجال السلوكي الفردي، الغايات هي:

- إعداد إنسان طاهر النفس، كريم الخلق، متزن المزاج؛

- إكساب الإنسان شخصية ذات أدوار متعددة ومتناغمة مع حاجاته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والدينية؛

وفي المجال السلوكي الاجتماعي، الغايات هي:

- إكساب المتعلم قيم التربية الدينية الديناميكية المتفاعلة مع المجتمع وحاجاته والقادرة على التجانس الثقافي والتسامح مع الآخر في إطار القيم الإنسانية المشتركة؛

- تقديم الإسلام كدين حضاري له سياسته في تنظيم الحياة والمجتمع، من غير تعصب لمذهبٍ فقهي أو عقدي، واحترام المذهبية الفردية التي لا تعيق مساعي الوحدة والتنظيم والتعايش لجماعات المسلمين كأمة تتجه إلى غاية حضارية، ويشدها مثال أعلى يسمو فوق كل خلاف؛

أما على مستوى الأداء العلمي، فإن الغايات هي:

- إخصاب الثقافة العلمية في مستوى فكري راق يتحدى قدرات العقل ويغديها؛

- تخريج كفاءات علمية ذات قدرات بحثية ترتقي للاستجابة لحاجات المجتمع المادية والمعنوية؛

- إعداد كفاءات قادرة على الإسهام في إثراء المعرفة وتنميتها بمنظور كوني.

البُنى المؤسسية التي ينتظم في إطارها التعليم الجامعي:

إن دور مؤسسات ووحدات التعليم الجامعي يتمثل في المحافظة على التوازن المطلوب بين التخصص العلمي والبناء التربوي المتكامل لشخصية الطالب، وذلك –كما سبق التنويه- يتطلب أن يصبح التعليم جزاءاً من العملية التربوية، وأن تتحقق التربية بالتعليم، لا أن تنتهي العملية التعليمية إلى تلقين ومحفوظات.

ولما كان التعليم الجامعي يمثل نوعاً من التعليم المتقدم الذي يُعنى بامتلاك ناصية العلم وإثراء المعرفة وتطوير النظام المعرفي الموجّه لحياة الناس الحاضرة، فإن مؤسساته تكون ذات صفة تخصصية تتيح ذلك التعمق العلمي والمعرفي. غير أن هذا التعليم لا يتم في معزل عن النظام التربوي والقيمي الذي يطمح إليه المجتمع. وبناءً عليه، فإن مؤسسات نظام التعليم الجامعي المنشود يجب أن تشتمل على منظومة متكاملة من المؤسسات المعرفية والتربوية والقيمية.

وقد رأينا في المبحث الثاني التنوع الثري الذي شهدته مؤسسات التعليم والتثقيف التي ازدهرت في ظل الحضارة الإسلامية، وتلك المؤسسات تجمعت فيما صار يعرف اليوم بالجامعة؛ فهناك كليات ووحدات علمية متخصصة في مختلف ضروب العلم والمعرفة، بجانب المكتبات المتخصصة، والمعامل والمختبرات وغيرها من مؤسسات تتم إدارتها وفقاً لنظام –يفترض أن تكون- له غاية ووجهة يهتدي بها في تعزيز الروح التي تسري في النظام الذي تجسده تلك المؤسسات، حتى تشكل معاً “جامعة”.

وطبيعي أن تكون المؤسسات التي تجسد ذلك النظام التعليمي متسقة مع الغايات والدوافع المعلن عنها، وأن تتكامل المؤسسات لترجمة تلك الموجهات والغايات إلى واقع مشخص في الوسط التربوي والتعليمي.

فبناء الطالب بناءً متكاملاً يتطلب مؤسسات تمهيدية لإعداد الدارس وترقيته للخبرات المقَّدِمِ عليها، سواء كانت خبرات تربوية سلوكية أو خبرات علمية؛ فالأفراد يختلفون في الذكاء وفي القدرات العقلية، “فمنهم من يجيد التأمل في المحسوسات، أو يجيد اعتبار المتخيلات، ومن يكثر التفكير”.77 والذي عنده عدد من الملكات أحسن من غيره (ممن تتوفر له ملكة واحدة مثلاً). وليس الاختلاف عند الناس في دائرة العقل وقدراته فقط، وإنما هناك اختلاف -كذلك- في دائرة الميول أو النوازع النفسية التي تحرك الإنسان من الداخل لحب شيء والإقبال عليه، أو لكره شيء والنفور منه. “ولا بد من مراعاة ميول الأفراد عند تعليمهم أنواع العلوم أو أنواع الحرف، لأن النجاح مرتبط بوجود الكفاءة العقلية من جهة والميل النفسي من جهة ثانية”، وقد قالوا: “لكل تربية غرس ولكل بناء أس”.78

أما المؤسسات الأكاديمية العلمية [مثل الكليات والمعاهد]، فهي تتسع لكل ضروب العلم والمعارف النافعة، مع إمكانية إعادة تنظيمها وهيكلتها لتعبر عن قدرة استجابتها لتمثل التراكم المعرفي ومواكبته من منظور يجمع بين إثراء المعرفة وتطبيقها في واقع حياتي ملموس.

كما أن هناك منظومة مراكز بناء الشخصية وتحقيق الذات، والتي تعنى بإكساب الطالب منهجية التثقيف الذاتي والتعلم المستقل في كل المجالات الحيوية التي يتطلبها العصر، منهجية تعرفه بدينه وتراثه وتعينه على ترقيته ووصله بالحياة الراهنة واستشراف المستقبل بروح واثقة.

وبجانب تلك المؤسسات تعمل مراكز البحوث العلمية ووحدات خدمة المجتمع للوفاء بالدوافع المحركة للنظام المنشود، من خلال هيئات ومجالس إدارية وعلمية تستقطب خبراء اجتماع واقتصاد وتنمية وثقافة، يعينون القائمين على أمر النظام في وضع الخطط التي تباشر تنفيذها تلك المراكز، مستعينة بالهيئة العلمية الداخلية والباحثين والخبراء المتعاونين.

هذه المنظومة من المؤسسات تتطلب –بالطبع- بُنىَ تحتية تُهَيّءُ مقومات النجاح وتحقق كفاءة النظام، مثل المكتبات والقاعات، ودور التربية الروحية، والميادين والساحات الثقافية والرياضية، والمعامل: المختصة في مجال اللغات، وتقنية المعلومات، والأحياء، والفيزياء، والورش التعليمية، ودور الطباعة والنشر وأمثلها مما تقتضيه الحالة الحضارية التي يتفاعل معها ويرشدها النظام المنشود. وهذه المؤسسات المساندة يجب أن تعكس في تصميمها ومعمارها فلسفة النظام وتؤكد على معني الأصالة بفن معماري راق لا تكلف فيه، وتعين على ترجمة المعاني التربوية والتعليمية التي ينشدها المشروع.

أما آليات إدارة العمل فالخبرة المعاصرة ترشدنا لأهمية إنشاء إدارات ذات اختصاصات متنوعة في ظل نظام إداري فاعل؛ فهناك إدارة البرامج التربوية والروحية، والإدارة العلمية، وإدارة المناشط الطلابية، وإدارة للبحث العلمي وأخرى لتنمية المجتمع؛ ويمكن الإفادة من علم الإدارة الحديث في هذا الصدد.

ثانياً: مكونات وعناصر النظام المنشود:

لعلنا نوسع القول ونبسطه فيما يتصل بمعالجة هذا الموضوع، فمضامين التعليم الجامعي وطرائق إكسابها وتمثلها وتقويم أثرها على الفرد والمجتمع هي المحك والتحدي الحقيقي الذي يواجه تصور النموذج التطبيقي للنظام التربوي المنشود، لا سيما أن تجربة التعليم الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة في عصرنا الراهن تفيدنا أن معالجة القضية التعليمية من زاوية ارتباطها بالمسألة المعرفية فقط؛ التي تهمل البعد التربوي للتعليم، ولا تعلي أهمية لتهذيب السلوك وتنمية الوجدان في عملية التعليم والتعلم، لا تحقق إلا جوانب من الإصلاح لا يتوقع أن تفي بالإصلاح التربوي الشامل.

اتساقاً مع الغايات والدوافع الموجهة للنظام المنشود، فإن مكونات نظام التعليم الجامعي البديل يجب أن تترجم الغايات المنوه بها في مضامين محددة تشبع الأبعاد الثلاثة للشخصية المراد بناؤها: البعد الفردي، والبعد الاجتماعي، والبعد العلمي.

ونحن نعالج قضية مكونات النظام المنشود بتلك الأبعاد الثلاثة، يجدر بنا أن نعرف –باختصار غير مخل- بمفهوم التعليم الجامعي العام الذي يعد أحد مكونات التعليم الجامعي، سواء في التجربة الغربية أو في التجربة العربية والإسلامية المعاصرة التي عملت على توطين هذا المكون فيما اصطلح عليه بمتطلبات الجامعة. إذ يبدو أن هذا المكون على أهميته لا يفي بمتطلبات بناء الشخصية التي ينشدها المشروع الحالي، ولكنه قد يفيد في الوعي بمسار التنظير للتصور العملي للنظام المنشود.

بناء الشخصية وتطوير نظام تربوي من خلال التعليم: حول كيفية تصور المكون الأول

1- التعليم الجامعي العام: المصطلح ومضمونه في التجربة الغربية

يُعد مكون التعليم الليبرالي العام أحد المكونات الأساسية للمناهج الجامعية في التجربة الغربية،79 ويُعرف في إطار تلك التجربة بأنه “منهج – أو جزء من منهج- يهدف إلى نقل معرفةٍ وتنمية قدراتِ تفكيرٍ عامة، على نحو مغاير للمناهج المهنية والتقنية والتخصصية”80، فهذا النوع من التعليم يتحدد من خلال تركيزه على تنميةٍ عامةٍ وشاملةٍ لشخصية الفرد، بصرف النظر عن تدريبه المهني ومجال تخصصه.

فالتعليم اللبرالي الجامعي العام يتضمن عملية صبغ أهداف حياة الفرد بصبغة تَمدُّنية تَحضُّرية (أي جعلها أكثر تمدناً)، وصقل تفاعلاته العاطفية، وإنضاج فهمه لطبيعة الأشياء من خلال السقف المعرفي المتاح في عصره. فالشخص الذي يصقله التعليم العام (المشترك) يتصف بالأوصاف التالية: 81

- يمكن أن يفكر ويكتب بوضوح وفاعلية، وبطريقة ناقدة، ويتمتع بالقدرة على التواصل بحجة واضحة.

- يتمتع بإدراك ناقد لطرق الحصول على المعرفة، وطريقة فهم العالم والمجتمع وأنفسنا.

- يمتلك معرفة واسعة عن الثقافات الأخرى والعصور السابقة، كما يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات استناداً على مرجعية كونية واسعة، وعلى خبرة بالمؤثرات التاريخية التي شكلت تلك المرجعية.

- يمتلك قدراً من الفهم والخبرة في التفكير المنظم في القضايا الأخلاقية والقيمية.

- له إنجاز معمق depth achievement في بعض حقول المعرفة.