09- تجويد الخطاب التربوي للمعلم المعاصر في ضوء معايير مستمدة من السنة النبوية

تجويد الخطاب التربوي للمعلم المعاصر في ضوء معايير مستمدة من السنة النبوية

بحث مقدم لصالح مشروع (إحياء نظام تربوي أصيل)

إعداد

أ.د. محمود خليل أبو دف

أنجز في:

11 محرم 1431هـ- 27 ديسمبر 2009م

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع

ومسجلة رسميا ومحمية بموجب القانون

1. توطئة:

خلق الله -سبحانه وتعالى- الإنسان في أحسن تقويم ثم أمدّه: بقدرات واستعدادات وأدوات التعلم (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) (الملك: 23)، ومن دلائل تكريم الله -عز وجل- للإنسان، على سائر الحيوان أنه –جلت حكمته– منحه القدرة على التعبير، للإفصاح عن نفسه، فقد جاء في محكم التنزيل(الرَّحْمَٰنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)) (الرحمن:1-4)، فحاجة المرء إلى القدرة على البيان لا تقل أهمية عن حاجته إلى عقله؛ لأنه إن لم يستطع الإبانة عما في نفسه، قلت فائدة عقله أو تلاشت، والخطاب المباشر هو أشهر وسائل البيان والإقناع وأكثرها استعمالاً عند الناس ولذا اعتنوا به منذ قديم الزمان، فأُنشئت له الأقسام في الجامعات، ثم خصص له مناهج ومدرسون. (الحقيل، 4/2/2008)

ومن بدهيات القول: إن العملية التربوية في حقيقتها، قائمة على الاتصال والتخاطب اللغوي بالدرجة الأولى، وفي ظل تحولات المجتمع: الفكرية والثقافية والاجتماعية، لابد من تطوير الخطاب التربوي الموجه للمتعلمين بشكل خاص وإلى عوام الناس في أي موقع كانوا، و”الخطاب التربوي الإسلامي الصحيح، هو خطاب معاصر تتوافر فيه السلامة والدقة وهو خطاب أصيل مستند إلى القرآن والسنة استناداً حقيقياً” (علي، 2004: 27). وما من شك في أن الخطاب التربوي المتقن، يعد من الركائز القوية في النظام التربوي المتميز، في عالم متقدم مما يجعل هذا النظام قادراً على التعاطي مع النظام العالمي الجديد بأبعاده الثقافية والتربوية.

ولقد تميزت شخصية الرسول ﷺ التربوية، ذلك أن الله تعالى هو معلمه وقد عبر عن ذلك قوله تعالى: (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا)(النساء: 113)، وقد كانت البشرية قبل بعثته ﷺ غارقة في الشهوات والموبقات، فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، كان له الأثر الواضح في تغيير تلك الصور المشوهة، وما تم ذلك إلا لكونه ﷺ، معلماً ومربياً عظيماً ذا أسلوب تربوي فذ، يراعي حاجات الفرد المتعلم، ويخاطب الناس على قدر عقولهم، ويتلمس دوافعهم الغريزية، ويراعي استعداداتهم وطلباتهم (عليان، 2000: 23).

إن من متطلبات الإسلام والإيمان، الاقتداء بنهج الرسول ﷺ في التربية، عملاً بقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ) (الحشر: 7)، ومن الملاحظ عند المختصين من أهل التربية، اهتمامهم بالحديث عن الاتصال باعتباره عنصراً أساساً من عناصر إدارة الموقف التعليمي، وقد أكّدوا على أثره الكبير في تحديد نتاج ومردود العملية التربوية، وقد استعرض الماجد (2007) في دراسته أدب التخاطب في السنة النبوية باعتباره قيمة حضارية ثم بين دوره في بناء الشخصية الإنسانية، فحين أشار علي (2004) في دراسته إلى افتقار الخطاب التربوي المعاصر إلى فلسفة عامة، ينطلق منها، وبيّن أن ضعف الخطاب التربوي، أحد مظاهر الضعف العام في التعليم القائم في بلاد المسلمين. وأشار علي (2004) إلى افتقار الخطاب التربوي الإسلامي المعاصر، إلى خاصية الجماعية (عمل الفريق) كما عرض لبعض نماذج للخطاب التربوي، من خلال كتب مدرسية وأطروحات علمية، وأوصى بضرورة توافر قدر من المرونة في مخاطبة الآخر، وكذلك العمل على تجديد الخطاب التربوي الإسلامي المعاصر.

ومن الملاحظ أن “خطابنا التربوي في عصرنا الحالي –في ظل العولمة– غدا مقطوعاً عن الإسلام، خاضعاً لمناهج الدوائر العلمانية والمادية الغربية في التربية والتعليم” (عبد الحميد، 1984: 31)، وأشار (الخياط، 1996: 57) إلى جنوح الخطاب التربوي في عالمنا الإسلامي اليوم إلى التقليد والتبعية للمنهج الغربي!

ومن سمات خطابنا التربوي المعاصر، عدم التفاعل: مع هموم المجتمع والأمة وانشغاله بالحديث عن الذات، ولذا لم يتمكن من استيعاب أقرب الناس إليه وأكثرهم استعداداً للتجاوب معه (نخبة من المفكرين، 1991: 13)، ومن خلال معايشة الباحث لواقع الخطاب التربوي الصادر عن المعلمين في كافة المراحل التعليمية في فلسطين عبر المؤسسات التعليمية لاحظ افتقاره إلى سياسة واضحة ومحددة لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع، حيث طغت الحزبية المقيتة على مساحة كبيرة منه إضافة إلى تضارب وتناقض الخطاب في كثير من محتوياته، كما يعاني ذلك الخطاب من ضعف وركاكة واضحة في الأسلوب إضافة: إلى التشدد وغياب الموضوعية، واللجوء إلى المجاملات المبالغ فيها، واستخدام عبارات محبطة، والمبالغة في جلد الذات أو تضخيمها، وفوق ذلك كله أجمع، الافتقار إلى روح الإسلام وأصالة المنهاج، ومما ما دفع الباحث إلى تناول هذا الموضوع؛ لكون الخطاب التربوي، عاملاً رئيساً في تحسين المنتج التعليمي ثم تغيير الواقع نحو الأفضل، وقد ثبت للباحث من خلال اطلاعه، افتقار البيئة الفلسطينية بشكل خاص إلى مثل هذه الدراسات والبيئة العربية والإسلامية بشكل عام.

2. إشكالية البحث:

في ضوء ما سبق يمكن تحديد إشكالية البحث من خلال الأسئلة التالية:

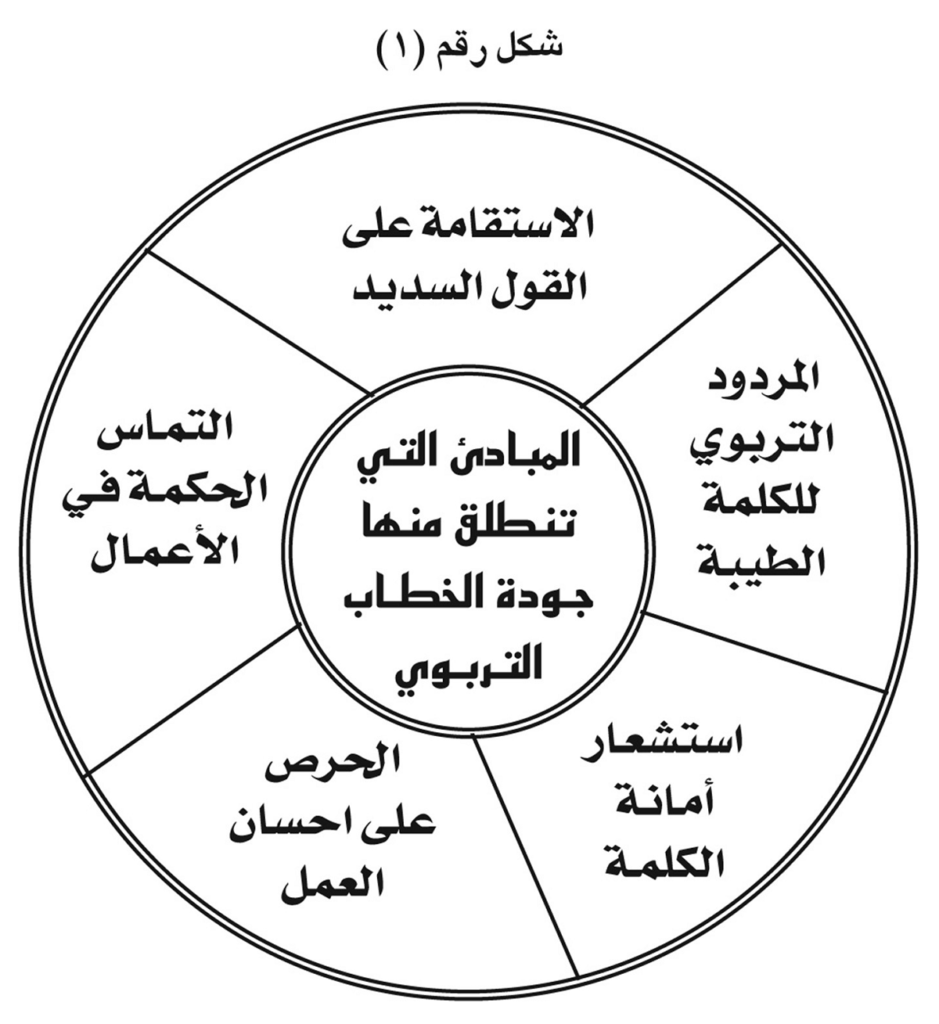

- ما المبادئ التي تنطلق منها جودة الخطاب التربوي كما جاءت في السنة النبوية؟

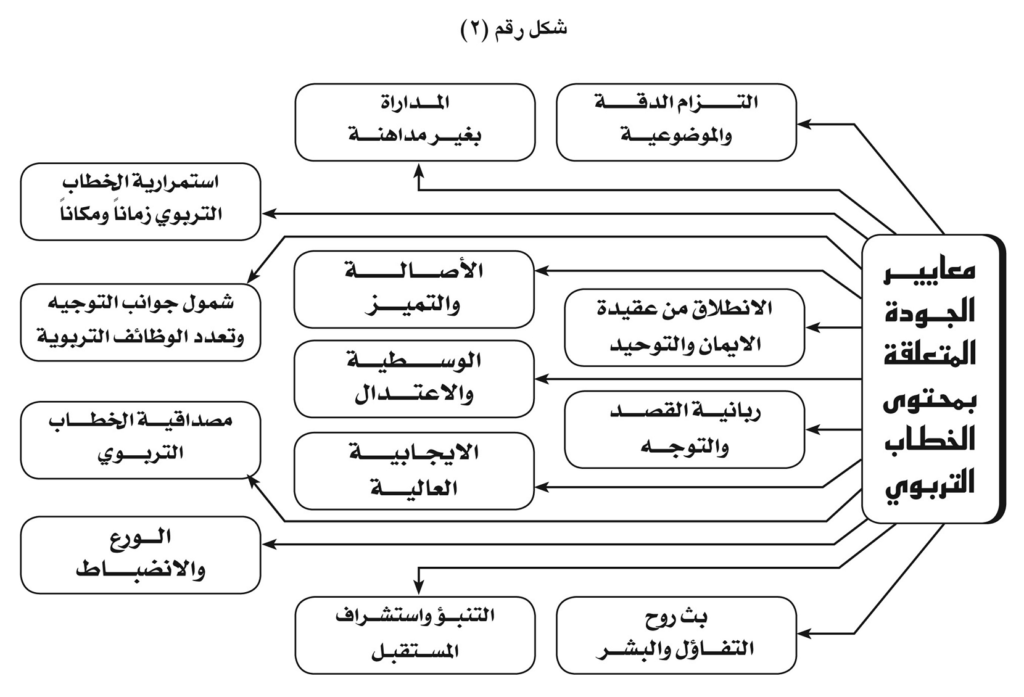

- ما معايير الجودة المتعلقة بمحتوى الخطاب التربوي، كما جاءت في السنة النبوية؟

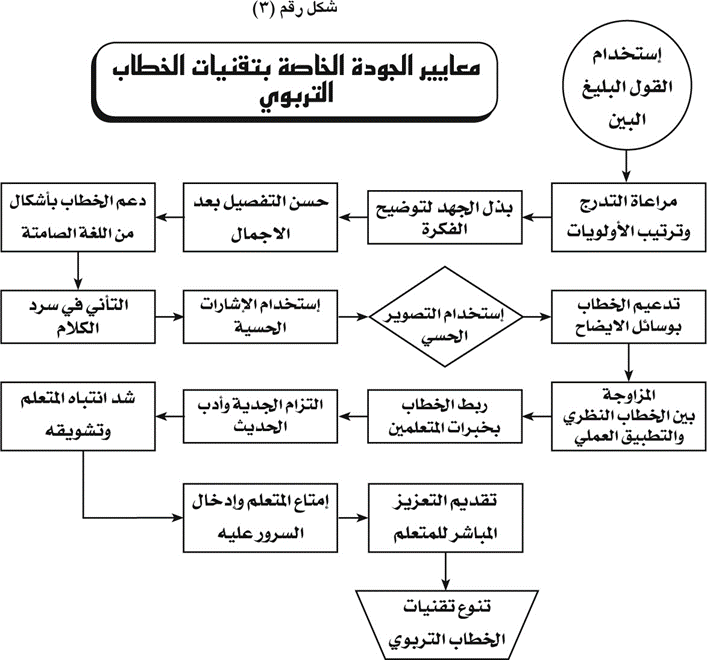

- ما معايير الجودة الخاصة بتقنيات الخطاب التربوي، كما جاءت في السنة النبوية؟

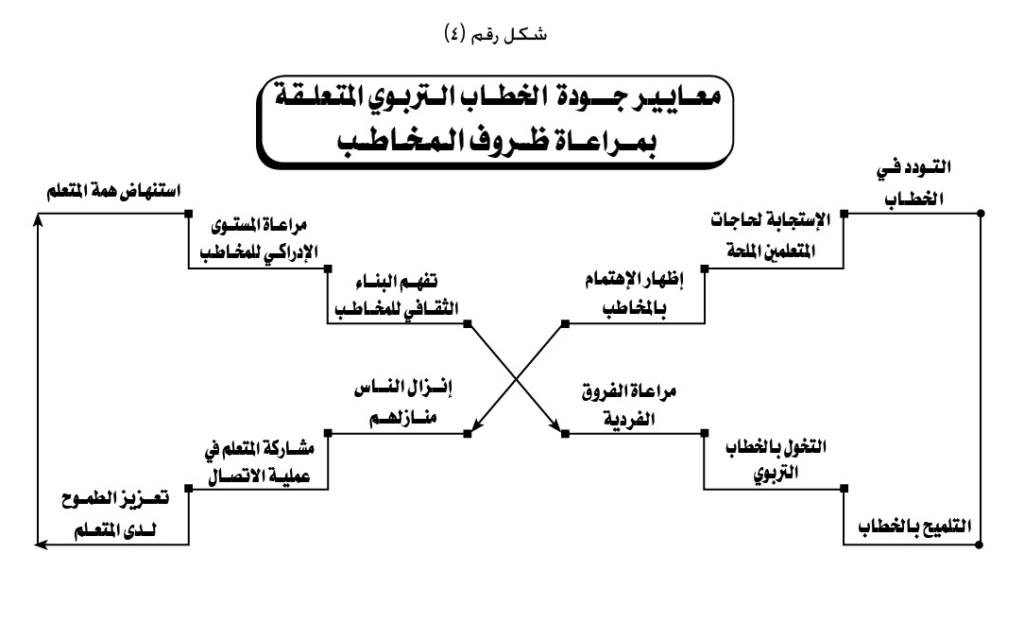

- ما معايير جودة الخطاب التربوي المتعلقة بمراعاة ظروف المخاطب وإمكاناته كما جاءت في السنة النبوية؟

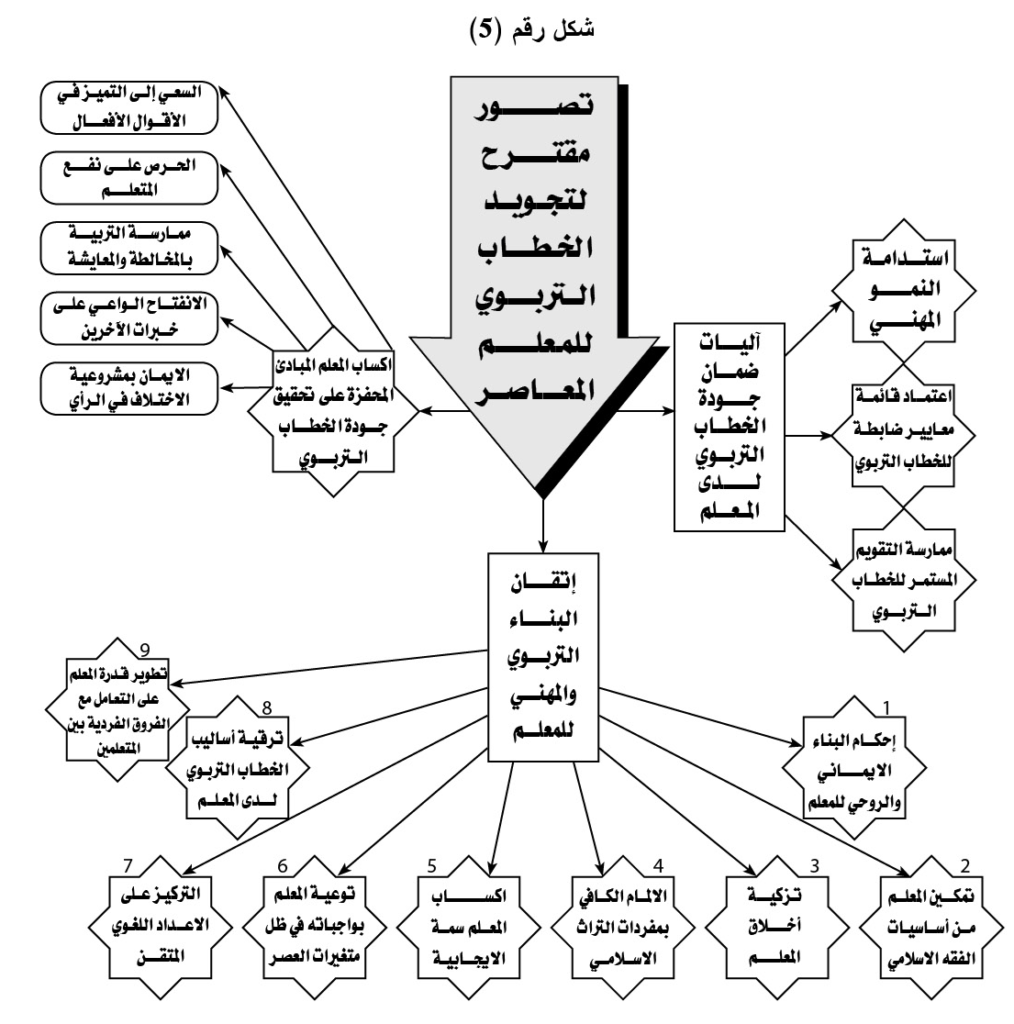

- ما التصور المقترح لتجويد الخطاب التربوي للمعلم المعاصر في ضوء معايير مستمدة من السنة النبوية؟

3. الفكرة المحورية للبحث:

يدور البحث حول فكرة جوهرية، هي استنباط واستخراج معايير الجودة النوعية في الخطاب التربوي، من خلال تحليله كما ورد في السنة النبوية (القولية) وستقتصر حدود البحث على كتب الحديث المتعارف عليها (صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبو داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي) مع الاستعانة ببعض المصادر الأخرى من كتب الحديث التي يستفاد منها في مجال البحث.

ويهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

- تحديد المبادئ التي تنطلق منها جودة الخطاب التربوي كما جاءت في السنة النبوية.

- الكشف عن معايير جودة الخطاب التربوي، من حيث: (المحتوى، التقنيات، ومراعاة ظروف المخاطب).

- بناء تصور مقترح للاستفادة من معايير جودة الخطاب التربوي المستمدة من السنة النبوية في تجويد الخطاب التربوي للمعلم المعاصر.

4. محاور البحث المقترح:

تدور فكرة البحث الأساسية، حول اشتقاق منظومة معايير لجودة الخطاب التربوي مستمدة من خلال السنة النبوية المطهرة، يمكن الاعتماد عليها في تجويد الخطاب التربوي للمعلم المعاصر، وتنقسم هذه المعايير إلى المحاور التالية:

- معايير الجودة المتعلقة بمحتوى الخطاب التربوي ومضمونه من حيث القصد وأصالة المنطلق والمرجعية وامتلاك المفاهيم والمعايير المستقلة والتعبير عن سمة الوسطية والاعتدال في المنهج الإسلامي، وشمول جوانب التوجيه وتعدد الوظائف التربوية في ظل الواقع وإستشراف المستقبل.

- معايير جودة الخطاب التربوي المتعلقة بتقنيات الخطاب التربوي، ويركز هذا المحور على إبراز تقنيات الخطاب التربوي الفاعل والمنتج من الناحية اللغوية والفنية والذي يترك أثرا بليغاً في المخاطب ويعمل على توجيه سلوكه في واقع الحياة نحو الأفضل.

- معايير جودة الخطاب التربوي المتعلقة بمراعاة ظروف المخاطب وإمكاناته، انطلاقاً من اعتبار الجاني السيكولوجي للمخاطب، إذ لا بد من مخاطبته بما يتلاءم مع إمكاناته الذهنية وظروفه الثقافية وسماته الفطرية مما يجعل استجابته للخطاب بصورة أكبر.

- سيقوم الباحث بتحديد المبادئ التي تنطلق منها جودة الخطاب التربوي والتي تعمل بدورها على توجيه بطريقة محددة ونقصد بالمبادئ هنا “جملة المفاهيم والرؤى والقناعات التي ينطلق منها جودة الخطاب التربوي المستمد من السنة النبوية وهي بدورها تقوم بتوجيهه وتحديد ملامح هويته والمحافظة على أصالته”.

- بناء تصور مقترح للاستفادة من معايير جودة الخطاب التربوي المستمدة من السنة النبوية في تجويد الخطاب التربوي للمعلم المعاصر.

5. مصطلحات البحث:

استخدم البحث المصطلحات التالية:-

أ) السنة النبوية.

ويقصد بها “ما أُثر عن النبي ﷺ من: قولٍ، أو فعلٍ أو تقرير، أو صفة خلقية، أو سيرة سواءً أكانت قبل البعثة أم بعدها.”. (السباعي، ب. ت: 47) وسيقتصر البحث هنا على السنة القولية.

ب) الخطاب التربوي.

الخطاب لغة: من (خَطَب) وقال الرازي: خاطبه بالكلام مخاطبةً وخطاباً، وخَطَب على المنبر خُطبة بضم الخاء وخطابةً. (الرازي، ب.ت: 108)

والخطاب التربوي هو “اللغة المعبرة عن جملة التصورات والمفهومات والاقتراحات، حول الواقع التربوي وصفاً وتحليلاً ثم نقداً واستشرافاً لمستقبله”. (علي، 2004: 226)

ج) الخطاب التربوي في السنة النبوية.

يعرفه الباحث إجرائياً: بأنه “الكلام الموجه من قبل الرسول ﷺ سواءً أكان للفرد أم الجماعة والذي يحمل مضموناً تربوياً ذا طابع توجيهي وإرشادي، بما يحقق المصلحة العامة للمخاطب في الدنيا والآخرة، ويسهم في بناء شخصية سوية ومتوازية”، والخطاب التربوي في السنة النبوية عبارة عن عملية اتصال لغوي، يتألف من عناصر أساسية: المرسل (المتكلم) وهو الرسول ﷺ، والرسالة (المحتوى التربوي) المقصود إيصاله للمخاطب (المستقبل).

د) معايير مستمدة من السنة النبوية.

يقصد بها الباحث هنا “مجموعة المواصفات والمقاييس المتعقلة بالخطاب التربوي والمستمدة من السنة النبوية، والتي يفترض الاعتماد عليها في تقييم الخطاب التربوي للمعلم، ثم الحكم على مستوى جودته وفعاليته”.

هـ) المعلم المعاصر.

نقصد بها هنا “المعلم الذي يمارس مهنة التدريس في جميع مراحل التعليم، في بلاد العرب والمسلمين”.

6. الحاجة للبحث:

- تبدو حاجة المشروع لهذا البحث، من خلال كونه يسلط الضوء على جانب مهم من جوانب التميز في فكرنا التربوي الإسلامي، المستمد من السنة النبوية كمصدر أساس من مصادره.

- كما أنه يعرض لمجموعة من الثوابت والمبادئ المهمة في التفاعل التربوي الحيوي القائم على أساس ضبط الخطاب التربوي بما يضمن جودته من الناحية العلمية والإنسانية والتقنية، فالبحث في مجمله يعكس روح النظرية الإسلامية في التربية، كما يقدم أنموذجاً عملياً تطبيقياً لأحد مكونات وعناصر النظام التربوي الأصيل.

7. العلاقة بين الفكرة المحورية للبحث المقترح والرؤية الكلية للمشروع:

تتحدد هذه العلاقة من خلال النقاط التالية:

- كون العملية التربوية في طبيعتها، قائمة -بالدرجة الأولى- على الاتصال الإنساني بين المعلم والمتعلم، وما لم يكن الخطاب التربوي المستخدم في هذا الاتصال يتصف بالقوة والأصالة والتميز، فإن الناتج التربوي لن يكون جيداً، وبالتالي فإن تطوير هذا العنصر الأساس من عناصر النظام التربوي يعد خطوة أساسية في تطوير نظام تربوي متكامل الأبعاد والعناصر.

- سيساهم هذا البحث في تقديم أنموذج عملي، يمكن تطبيقه في بيئتنا التربوية المعاصرة، مما يفضي -بلا شك- إلى تربية شاملة تستهدف بناء جميع جوانب الشخصية الإنسانية المتعارف عليها والتي تتمتع بدرجة عالية من الصحة النفسية.

- يمكن أن يساهم البحث بصورة مباشرة في المحافظة على السمت التربوي الإسلامي المتميز، في ظل تباين النماذج التربوية المعاصرة وتناقضها فضلا عن كونه يتيح الفرص للتواصل الثقافي والتربوي الآمن مع الآخر.

8. منهجية البحث:

استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى من الناحية الكيفية، باعتباره أحد تقنيات المنهج الوصفي وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

- إجراء مسح شامل للأحاديث النبوية ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

- قراءة الأحاديث بتأمل ومن ثم تحديد الشواهد المطلوبة، ثم تحويل المعاني اللغوية إلى مضامين تربوية تمثلت في المبادئ التي تنطلق منها جودة الخطاب التربوي ومعايير جودته.

- تصنيف المضامين التربوية إلى أربعة محاور عُبر عنها من خلال أسئلة الدراسة التي ستتم الإجابة عنها فيما بعد.

كما استخدم المنهج البنائي في بناء تصور مقترح لتجويد الخطاب التربوي للمعلم المعاصر في ضوء معايير مستمدة من السنة النبوية.

9. الدراسات السابقة:

من خلال اطلاع الباحث لاحظ أن الأبحاث التأصيلية في مجال الخطاب التربوي جاءت قليلة لم تعطِ الموضوع حقه رغم أهميته في العملية التربوية ودوره الخطير في تشكيل الواقع وبناء الشخصية الفردية والجماعية، ويمكن إجمال أبرز هذه الدراسات على النحو التالي:

أ) دراسة الماجد (2007) بعنوان “أدب التخاطب في السنة النبوية قيمة حضرية وبناء للشخصية الإنسانية” هدفت الدراسة إلى ابراز هدى النبي ﷺ في أدب التخاطب وبيان أثره في بناء شخصية المسلم، ومن ثم في مجالات التقدم والتحضر، قسم الباحث دراسته إلى أربعة مباحث تضمن المبحث الأول حديثاً عن صلة مفهوم الأدب بالمنظومة القيامية الحضارية، وتضمن المبحث الثاني حديثاً موجزاً عن الأخلاق بصفتها الاطار العام لأدب التخاطب في الإسلام، وعرض الباحث في المبحث الثالث إلى مجالات التوجيه التربوي في السنة من خلال أدب التخاطب – مجال العقيدة، المجال الاجتماعي، المجال السياسي- وعرض الباحث في المبحث الرابع لمعالم حضارية في ظل أدب التخاطب، وخلص الباحث في دراسته إلى ما يلي:

- اتصاف أدب التخاطب في السنة النبوية بالشمولية، لما تضمنه من توجيهات التخاطب في عدد من المجالات تستوعب علاقات الإنسان مع الاخرين.

- تضمنت توجيهات السنة النبوية في أدب التخاطب، عدداً من الأساليب والوسائل النبوية، مثل التوجيه اللفظي والقدوة الحسنة وإبراز المشكلات وعلاجها.

تعقيب على الدراسة:

بذل الباحث جهداً بارزاً في التصنيف والعرض وأخذ الأحاديث النبوية من مصادرها وأحسن توثيقها، ومما يأخذ على دراسته غياب المنهجية العلمية الواضحة، حيث لم يبين المنهج الذي سار عليه في دراسته، ولم يوضح حدودها، كما جاءت نتائج الدراسة مختصرة جداً بحيث لم تبرز الجهد الذي بذله الباحث، فضلاً عن كونها افتقرت إلى الدقة.

ب) وفي البيئة الفلسطينية أجرى الأستاذ (2007) دراسة بعنوان “تحليل الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية من منظور استراتيجي”، هدفت الدراسة التعرف إلى توجهات الخطاب التربوي الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية، في تخصصات التربية الثلاث –أصول التربية، المناهج وطرق التدريس، علم النفس- كما استهدفت الكشف عن حجم إنتاجية هذا الخطاب وطبيعة النحو الحاصل فيه وما إذا كانت هذه التوجهات، تسير في ضوء خطة استراتيجية أم لا.

تكونت عينة الدراسة من جميع الرسائل العلمية التربوية، في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في جامعات قطاع غزة وعددها (292) رسالة، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً عدة قوائم لرصد الخطاب التربوي وفق متغيرات الدراسة (الجامعة، التخصص، التوجه).

توصلت الدراسة بشكل عام، إلى أن الخطاب التربوي الأكاديمي، في هذه الرسائل العلمية، غير نابع من خطة استراتيجية وأنه يسير بطريقة عفوية وأوصت الدراسة بالتالي:

- ضرورة الاهتمام بالخطاب التربوي من قبل مستخدمي القرار على اعتبار أنه ذو قوة تأثيرية مجتمعية.

- الانطلاق في توجيهات الخطاب التربوي –من رؤية وخطة بحثية قائمة على التخطيط الاستراتيجي، الذي يراعي مبادئ التكامل والشمول لمعطيات الماضي والحاضر والمستقبل.

- من الضروري أن تنبع توجهات الخطاب التربوي من حاجة الميدان الملحة وفق سلم أولويات.

تعقيب على الدراسة :

بذل الباحث جهداً كبيراً، في تحليل الخطاب التربوي الأكاديمي المتضمن في رسائل الماجستير والدكتوراه كاشفاً عن توجهاته في البحث العلمي، وحجم إنتاجيته، ولم يبين المعايير التي اعتمد عليها، حينما حكم على هذا الإنتاج بأنه يفتقر إلى خطة بحثية، كما أنه لم يقدم خطة استراتيجية قائمة على التخطيط، يمكن أن يسير عليها الطلبة الباحثون.

ج) دراسة أبو شعر (2005) بعنوان “معالم الخطاب الدعوي عند النبي ﷺ ” هدفت الدراسة إلى الوقوف علي منهج الخطاب الدعوي عند النبيﷺ، سلك الباحث منهج الدراسة الموضوعية في السنة النبوية، وذلك بالموقوف على الأحاديث النظرية في الموضوع، والجانب العملي في الخطاب الدعوي عند النبيﷺ، واجتهد في التأصيل لهذا الموضوع معتمداً على الأحاديث الصحيحة التي قام بتخريجها، وقد تناول الباحث في دراسته المباحث التالية:

المبحث الأول: وضح فيه المراد بالخطاب الدعوي، مشيراً إلى أزمة الخطاب الدعوي المعاصر، والتي من أبرزها – عدم الاستفادة من العلوم المعاصرة واستخدام أساليب تقليدية وإهمال مصالح الجماهير وحاجاتهم وهمومهم، والتقصير في مخاطبة غير المسلمين.

المبحث الثاني: أوضح الباحث فيه مرجعية الخطاب الدعوي عند النبي ﷺ، والتي تحددت في القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة النبوية والواقع والتجربة الإنسانية.

المبحث الثالث: عرض الباحث لمقاصد الخطاب الدعوي عند النبي ﷺ مقصد التوحيد، مقصد الهداية، الشهود الحضاري، رعاية مصالح الأمة.

المبحث الرابع: تناول فيه معالم الخطاب الدعوي عند النبي ﷺ ولخصها في خمسة عشر معلماً ومن أبرزها، التمسك بالمبادئ، المصداقية، الإقناع بالحوار، الوضوح والثبات، الايجاز والاحسان في النصح، التشويق والمساعدة على الفهم، التبشير لا التنفير.

وخلص الباحث في دراسته إلى نتائج عديدة من أبرزها:

- تركيز الخطاب الدعوي النبوي على المقاصد السليمة التي تقوم على أساس الربانية والهداية للناس جميعاً.

- تميز الخطاب الدعوي النبوي بالبعد الإنساني حيث شجع على التعارف والتواصل الحضاري بين الناس.

- معالجة الخطاب الدعوي النبوي لظواهر سلبية في السلوك دون التعرض إلى الأشخاص.

- اعتماد الخطاب الدعوي النبوي على الحجج المنطقية والآراء والبراهين العقلية.

- تميز الخطاب الدعوي النبوي بالموضوعية وتجنبه التجريح وعناية بمصالح الأمة.

تعقيب على الدراسة:

بذل الباحث جهداً طيباً مستخدماً منهجية علمية سليمة، أدت إلى نتائج مفيدة في مجال الحقل الدعوي، واقترح على الباحث تغيير عنوان المبحث الرابع إلى (سمات الخطاب الدعوي عند النبي ﷺ) بدلاً من (معالم الخطاب الدعوي عند النبي ﷺ) حيث دل المحتوي لهذا المبحث على سمات لا معالم، ذلك أن سمات الخطاب جزءُ من معالمه، إذ ليس منطقياً أن يكون عنوان فرعي في الدراسة مطابقاً للعنوان الكلي، أو تكرار له.

د) دراسة القرضاوي (2004) بعنوان “خطابنا الإسلامي في عصر العولمة” وهي عبارة عن كتاب عرض في الشيخ لمنهج الخطاب الديني كما رسمه القرآن الكريم والقائم على دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وحوار المخالفين بالتي هي أحسن، وأوضح الشيخ خصائص الخطاب الإسلامي في عصر العولمة والتي من أبرزها – أنه يؤمن بالله ولا يكفر بالإنسان، يؤمن بالوحي ولا يغيب العقل، يدعو إلى الروحانية ولا يهمل المادة، يعني بالعبادات ولا يغفل القيم الأخلاقية، يدعو إلى الاعتزاز بالعقيدة وإشاعة الحب والتسامح مع المخالفين، يستشرف المستقبل ولا يتنكر للماضي، ينكر الإرهاب الممنوع ويؤمن بالجهاد المشروع.

تعقيب على الكتاب:

عرض الباحث بالتفصيل لرؤيته الثاقبة لما ينبغي أن يتسم به منهج المسلمين في خطابهم الديني المعاصر في ظل العولمة، ويمكن الاستفادة من هذا الكتاب بشكل كبير بتطوير الخطاب الإسلامي بمجالاته العديدة (علمية تربوية سياسية) فهو يمثل اطاراً مرجعياً للخطاب الإسلامي لمواجهة تداعيات العولمة الثقافية، ومجابهة تحدياتها الجسام.

هـ) دراسة على (2004) بعنوان “الخطاب التربوي الإسلامي” وهي عبارة عن كتاب ضمن سلسلة كتب الأمة، انتقد الباحث في كتابه الخطاب التربوي الإسلامي المعاصر من حيث عدم قدرته على الفعل وضعف أهليته للقيام بما هو مأمول منه، وافتقار نماذج عديدة منه، إلى المنهجية العلمية في البحث، وغياب الأفق، وعرض الباحث نماذج من الخطاب التربوي (بعض الكتب المدرسية، ورسائل الماجستير في التربية) بين فيها الخلل الواضح في طريقة التفكير وأسلوب التصنيف الذي افتقر إلى قواعده المتعارف عليها وأوضح الباحث كيفية التعامل مع الآخر التربوي، من خلال انطلاق من مسلمة حق الاختلاف ودراسة الأخر التربوي قبل التعامل معه. ويسبق ذلك القيام بدراسة لخطابنا التربوي بجدية، انتهاج المرونة في خطاب الأخر، والنظر النقدي في التعامل مع الموروث التربوي، وختم الباحث كتابه متحدثاً عن ضرورة القيام بتجديد الخطاب التربوي وتأصيله انطلاقاً من إطار فلسفي عام، يكون الإسلام فيه منطلق العلوم التي يتم تعليمها.

تعقيب على الدراسة:

عالج الباحث قضية الخطاب التربوي الإسلامي في ضوء رؤية تشخيصية لواقع الخطاب التربوي المقروء من خلال الكتب المدرسية والرسائل العلمية في مجال التربية، معتمداً على منهج نقدي تحليلي لبعض النماذج ومنطلقاً من فهمه لواقع الأمة الثقافي، حيث قام بإبراز نقاط الضعف الأساسية في خطابنا التربوي، واقترح منهجية سليمة مع الآخر التربوي وبالإجمال يمكن الاستفادة من هذه الدراسة في تصويب خطابنا التربوي المقروء وإن كان لي ملاحظة على هذه الدراسة فهي تتمثل في احتوائها على العديد من الأحاديث النبوية التي لم يقم الباحث بتوثيقها حسب النظام المتعارف عليه في الأبحاث العلمية.

و) قام عبد الله (2004) بدراسة حول “الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية”، تطرق إلى أهمية الاتصال الإنساني في دوام المجتمع ونقل الخيرات من الناس، وأشار الباحث إلى أشكال الاتصال الإنساني (الاتصال الناطق، الاتصال الصامت) كما بين أثر الصمت ودوره في عملية الاتصال، مسترشداً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

- الصمت يعد توقفاً عن الكلام، إلا أنه في حقيقته ليس توقفاً عن الاتصال، ففي الصمت يمكن التعبير عن الحب والكره والبغض والرغبة والدهشة والموافقة وغيرها من الوجدانيات الإنسانية.

- لم يوجه الإسلام إلى الصمت السلبي، الذي يدفع صاحبه إلى الانعزال عن الناس.

- تعد الإشارات والحركات أول وسيلة من الوسائل التي طورها الإنسان في اتصاله بالآخرين، وقد تصاحب الكلام وقد تكون قادرة على أداء الرسالة بمفردها.

- للعيون والوجه والمظهر الخارجي للإنسان، دور مهم في عملية الاتصال، لكونها تعبير عن الاتصالات والمشاعر ومؤثر في سلوك الآخرين سلباً وإيجاباً.

تعقيب على الدراسة:

- عدم وضوح المنهج الذي سار عليه الباحث.

- بذل جهداً في استقراء الآيات والأحاديث المتعلقة بالاتصال الصامت وقام بتصنيفها.

- لم يقدم الباحث تصوراً عملياً لتوظيف الاتصال الصامت في العملية التعليمية، ولعل ذلك يرجع إلى كون الباحث مختصاً في العلوم الشرعية وبالتالي غير معني بهذا التوجه في البحث.

ز) دراسة عبد الحليم (2003) بعنوان “السمات المنشودة في الخطاب التربوي الإسلامي” هدفت إلى تقديم رؤية للسمات المنشودة التي يجب أن يتصف بها الخطاب التربوي الإسلامي المعاصر والتي من أبرزها، تنوع الخطاب التربوي، انتهاج العقلانية القائمة على المؤاخاة بين العقل وما جاء به الوحي، أن يصبح التعلم محور الخطاب التربوي، أن يشجع على البحث والاستقصاء، ملائمة حال المخاطبين – العقلي والاجتماعي والعلمي والثقافي والمهني.

تعقيب على الدراسة:

تشابهت هذه الدراسة مع دراسة على 2004 من حيث كونها تعبر عن رؤية خاصة للخطاب التربوي الإسلامي في ضوء قراءة الواقع مما يكسبها أهمية في تصويب خطابنا التربوي المعاصر.

مع أن الدراسة منشورة في مجلة علمية إلا أنها جاءت على شكل مقالة خلت من العناصر الأساسية المتعارف عليها الأبحاث المنشورة.

ح) أجرى عبود (2002) دراسة حول “طبيعة الخطاب التربوي السائد ومشكلاته” عرض لجذور الخطاب التربوي مشيراً إلى تطوره في صور مختلفة على مر التاريخ، ليستجيب إلى متطلبات إعداد الأجيال الجديدة للحياة المادية والاجتماعية والروحية.

توصلت الدراسة على النتائج التالية :

- أن الخطاب التربوي في الإسلام، جاء متنوعاً بشكل واضح للناس وللمؤمنين ولأهل الكتاب.

- الخطاب التربوي المعاصر في العالمين العربي والإسلامي، يعاني من الازدواجية، في ظل نظام تعليمي غير منبثق عن واقع الأمة الثقافي، مما جعل هذا الخطاب أجوف لا يؤثر في حركة الحياة إلا في إطار محدود.

- الخطاب التربوي الإسلامي ظل خمسة قرون من عام 700-1200، خطاباً قوياً معبراً عن روح الإسلام شاملاً ومتوازناً، فكان من عوامل الارتقاء بالحياة العامة والتربوية.

وأوصى الباحث بما يلي :

- تحديد لغة الخطاب الديني، من قبل العلماء المختصين في علوم الشريعة، ليكون أكثر مناسبة لعصرنا الحاضر.

- توعية العلماء وأئمة المساجد بالطرق التي يسلكونها في خطبهم ومواعظهم.

- ألا نتناسى سنة النبي ﷺ وصحابته والتابعين، لتأكيد مبدأ دوران الخطاب التربوي حول الحاضر والمستقبل.

- مساندة وسائل الإعلام، بأن تكون رسالتها مساندة لمؤسسات التعليم النظامي، في زرع القيم الدينية في نفوس المتعلمين.

تعقيب على الدراسة:

بذل الباحث جهداً واضحاً ومنطقياً في توصيف واقع الخطاب التربوي المعاصر في العالمين العربي والإسلامي، مقارناً إياه بالخطاب التربوي الإسلامي الذي ساد في العصور الإسلامية الذهبية، والذي كان سبباً في ازدهار الحضارة الإسلامية وتميزها، وجاءت هذه الدراسة مكملة لدراسة علي (2004) التي ركزت على واقع الخطاب التربوي المعاصر، ولكنها لم تتقدم باستراتيجية محددة لمعالجة سلبيات الخطاب التربوي المعاصر.

تعقيب إجمالي على الدراسات السابقة:

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة تبين ما يلي:

- أكدت الدراسات السابقة على ضرورة مراجعة خطابنا الإسلامي المعاصر في مجالات العمل الدعوي والتربوي والسياسي.

- تميز الخطاب التربوي في السنة النبوية بالشمول والوسطية والتنوع، والأدب الرفيع والخلق الحسن.

- جاءت الدراسات السابقة متنوعة من حيث المجال والمنهجية، حيث ركزت دراسة القرضاوي على الخطاب الإسلامي بشكل عام في ظل الواقع وتحديات العولمة، بينما ركزت دراسة (على، عبد الحليم، عبود) على نقد الخطاب التربوي المعاصر ودعت إلى معالجته وتطويره، واختلفت دراسة على عن دراسة عبد الحليم من حيث كون الأولي قد تناولت الخطاب التربوي المقروء بينما عالجت الثانية الخطاب التربوي المنطوق، أما دراسة عبد الله فقد اقتصرت على الاتصال الصامت في الكتاب والسنة.

- افتقار بعض الدراسات إلى المنهجية المتعارف عليها في البحث العلمي. وقد يعزي ذلك إلى طبيعتها حيث جاءت على شكل كتب، إضافة إلى كون بعض أصحابها غير مختصين في التربية.

- أقرب الدراسات إلى بحثنا الحالي (دراسة الماجد 2007) التي تناولت أدب التخاطب التربوي في السنة النبوية فركزت على سمته الأخلاقية البارزة بالدرجة الأولي.

- من خلال استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة، برزت الحاجة الماسة إلى العديد من هذه الدراسات لتحليل الخطاب التربوي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذا ما سيقوم به الباحث بمشيئة الله تعالى -عز وجل-، حيث سيشرع في تحليل الخطاب التربوي النبوي من خلال الأحاديث الصحيحة، لاستخراج معايير الجودة فيها.

- استفاد الباحث من جميع الدراسات السابقة لا سيما في مجال تكوين رؤية نقدية حول واقع الخطاب التربوي المعاصر، وما ينبغي أن يكون عليه في المستقبل، مما سيساعد الباحث على الانطلاق من منهج الوحي نحو تصويب واقع خطابنا التربوي من خلال تقديم أنموذج مقترح في ضوء نتائج الدراسة.

10. الإضافة النوعية للبحث الحالي:

يمكن تلخيص أبرز أوجه التميز والإضافة في البحث الحالي على النحو التالي:

- يعد البحث عملاً تأصيلياً لمفهوم جودة الخطاب التربوي من خلال السنة النبوية المطهرة، وهذا ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة في حدود علم الباحث.

- اشتق البحث معايير لجودة الخطاب التربوي بأبعاده الثلاث (المحتوى، التقنيات، والبعد الإنساني) من خلال السنة النبوية (القولية) مما يساهم في بناء أداة لتقييم خطابنا التربوي المعاصر، عبر المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية في عالمنا الإسلامي المعاصر.

- تجاوز البحث القيام بالتأصيل والتنظير لهذا الموضوع إلى تقديم تصور عملي مقترح يمكن الاستفادة منه في تجويد وتطوير الخطاب التربوي للمعلم المعاصر.

أولاً : المبادئ التي تنطلق منها جودة الخطاب التربوي في السنة النبوية.

يُقصد بالمبادئ هنا “جملة: المفاهيم والرؤى والقناعات التي ينطلق منها الخطاب التربوي في السنة النبوية ويرتكز عليها وهي بدورها تقوم بتوجيهه”، ويمكن إجمال أبرز تلك المبادئ من خلال ما هو تالٍ:

أ- الاستقامة على القول السديد والكلمة الطيبة.

أمرنا الله -سبحانه وتعالى- باتباع صراطه المستقيم في قوله: (وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ) (الأنعام: 153) وجاء في الهدي النبوي “لا يستقيم إيمان عبدٍ؛ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه؛ حتى يستقيم لسانه.” (ابن حنبل، ب.ت، ج3: 198)، وإذا كان اللسان أداة الخطاب والتواصل الإنسانية، التي يعتمد عليها المعلم في توصيل رسالته التربوية، فإن تلك العملية لن تستقيم بدون استقامته، وقد أمر المولى -عز وجل- المؤمنين بالتزام القول السديد بقوله -عز وجل-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)) (الأحزاب: 70،71)، والقول السديد كما جاء في الآية السابقة “هو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من: قراءة وذكر، وأمرٍ بمعروف ونهي عن منكر، وتعلم وعلم وتعليم مع الحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية وسلوك كل طريق يوصل لذلك وكل وسيلة تعين عليه” (السعدي، 2002: 736)، وقد جاء في (محكم التنزيل) الجمع بين القول الطيب والصراط الحميد (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ) (الحج: 24).

وقد رغب المولى -سبحانه وتعالى- عباده بالتزام القول الطيب والعمل الصالح معاً، ثم أبان لهم قبوله لهما(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ)(فاطر: 10)، كما بيّن الرسولﷺ للمسلمين: أن الكلمة الطيبة وسيلة لاتقاء النار بقوله: “فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة.” (البخاري، 1987، ج5: 2358).

فمن المستلزمات السلوكية للإيمان بالله واليوم الآخر عدم التحدث إلا بالخير، ويتضح ذلك من خلال قوله ﷺ “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيراً؛ أو ليصمت.” (مسلم، ب.ت، ج1: 268)، وأوصى (الآجري، 1984: 77) المعلم باستخدام: حسن الحديث وطيب الكلام وعدم الخوض في فضول الكلام الزائد عن الضرورة، في حين حث (العاملي، 1983: 178) المعلم على أن يبدأ درسه بأعذب ما يمكن من الألفاظ.

ب- التماس الحكمة في الأعمال.

ورد لفظ (الحكمة) في القرآن الكريم (عشرين) مرة في (تسع عشرة) آية كريمة، وفي (اثنتي عشرة) سورة، ومن رزق الحكمة؛ فقد أوتي الخير الكثير كما جاء في قوله تعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ) (البقرة: 269)، وقد اقترنت الحكمة بالتعليم والتزكية في القرآن الكريم في معرض الحديث عن واجبات الرسول ﷺ، منها قوله تعالى: (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) (البقرة: 129)، وقوله -عز وجل-:(وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) (الجمعة: 2)، وقد آتى المولى -جلت حكمته- النبيين جميعاً الحكمة كما جاء في محكم التنزيل (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ) (آل عمران: 81).

وذكر صاحب (تفسير المنار): أن حكمة القرآن هي أعلى الحكم، تليها حكمة الرسول ﷺ (رضا، 2005، ج2: 24)، وجاء في الحديث الشريف “لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.” (البخاري، 1987، ج2: 510).

وقد رمزت الحكمة في القرآن الكريم إلى: العقل الخير، القيم العليا، والعلم الهادي الذي يستبعد الخرافة؛ فيحول دون أن يضل المؤمنون. (موقع إسلام كول، 20/2/2006)

ومن خلال تتبع معاني (الحكمة) في العديد من التفاسير، تبين أنها تشير إلى ما يلي:-

- العلم الصحيح الذي يكون صفة محكمة في النفس، توجهه الإرادة إلى العمل والذي ينتج عنه العمل الصالح النافع المؤدي إلى السعادة. (رضا، 2005، ج2: 63)

- إدراك العلل والغايات والدقة في وزن الأمور والبصيرة المستنيرة التي تهدي للصالح الصائب من الحركات والأعمال. (قطب، 1980، ج1: 312)

- وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها والإحجام في مواضع الإحجام. (السعدي، 2002: 50)

- الحزم والجزم بالرأي دون تردد.

- النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي يبنيه لهم في كل مرة؛ كي لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف، قبل استعداد النفوس لها والتنوع في الطريقة التي يخاطبهم بها حسب مقتضياتها، فلا تستبد به الحماسة والاندفاع. (قطب، 1980، ج4: 2203)

ومن خلال ما سبق يتضح أن (الحكمة)، في القرآن الكريم نوعان: حكمة فطرية: تتمثل في العلم والفهم الصحيح، وحكمة عملية: تتجسد في فعل الصواب وحسن التقدير لظروف المتعلم ومن ثم التعامل معه بما يتلائم مع إمكاناته؛ مما يؤكد على أن التربية النوعية والفاعلة، لا يمكن أن تستغني عن الحكمة بكل مدلولاتها ومعانيها، وقد عرض القرآن الكريم أنموذجاً رائعاً في ممارسة العمل التربوي: بحكمة وتميز وإبداع، وقد تمثل ذلك في خطاب لقمان لابنه وهو يعظه ويرشده بلغة قوية ورصينة تراعي حاجاته التربوية وقدراته الذهنية، ويتضح ذلك من خلال الآية الكريمة في قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)(لقمان: 12).

ج- الحرص على إحسان العمل وإتقانه.

أمر الله -عز وجل- عباده بالإحسان في قوله: (وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(البقرة: 195)، وجاء في الهدي النبوي الشريف “إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن.” (الألباني، ب.ت، ج1: 578)، وعُرف الإحسان بأنه “إحكام العمل وإتقانه ومقابلة الخير بأكثر منه والشر بأقل منه” (حجازي، 1982، ج1: 459).

وحث الرسول ﷺ على إتقان العمل كما يفهم من قوله: “إن الله يحب العامل إذا عمل أن يتقن.” (العجلوني، ب.ت، ج11: 285).

وإذا كان أداء الشيء بمهارة من المؤشرات الدالة على الإتقان، فإن هناك علاقة متداخلة بين الإتقان والإحسان؛ ذلك أن الأخير، يمثل القوة الداخلية التي تتربى في كيان الفرد المسلم وتتعلق في ضميره ثم تترجم إلى مهارة يدوية، فالإحسان بهذا يكون أشمل وأعم دلالة من الإتقان. (محجوب، شبكة الإنترنت، 2007)

د- استشعار أمانة الكلمة.

فالخطاب التربوي الصادر عن المربي، كلام سيُسأل عنه؛ ويتضح ذلك من خلال الحديث الشريف حيث خاطب النبي المعلم ﷺ معاذ بن جبل فتحدث له عن الإسلام والصلاة والجهاد ثم قال: “ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قال: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا، فقال معاذ: وأنّا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟، قال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.” (الشيباني، 1988: 18)، فالمربي المسلم يفترض أن يستحضر بصورة دائمة رقابة الله -عز وجل- على كلامه (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)(ق: 18).

وبناءً عليه؛ يجتهد في ألا يخاطب الآخرين إلا بما يرضي الله -عز وجل-؛ كي يفوز بالثواب الجزيل؛ وينجو من العذاب الشديد، وقد جاء في الحديث الشريف “إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقى لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم.” (ابن حنبل، ب.ت، ج2: 334).

فلا بد من قصد النصح في مخاطبة المتعلمين، وقد حذر النبي المربي ﷺ من التقصير في ذلك بقوله: “ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً فلم يحطها بنصحه؛ إلا لم يجد رائحة الجنة.” (البخاري، 1987، ج6: 2614)، وتشتد الحاجة اليوم إلى الخطاب التربوي الداعي إلى الخير والنجاة، في زمن كثر فيه الدعاة إلى: الإلحاد، الفسق، الفجور، والتمرد على قيم الإسلام وقد حذر الرسول ﷺ من فعل أولئك حيث جاء في الحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان: “كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إذا كنا أهل جاهلية وشر فقد جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر ؟، قال: نعم، فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: نعم، وفيه دخن قلت: وما دخنه؟، قال: قوم يستنّون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتُنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟، قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها؛ قذفوه فيها: قلت: صفهم لي يا رسول الله، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.” (الهندي، 1989، ج11: 323).

هـ- المردود التربوي للكلمة الطيبة:

فالأصل في الخطاب التربوي: أن يستهدف الإصلاح وينشد الخير؛ امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ) (الأعراف: 85)، وقوله عليه الصلاة والسلام: “الدال على الخير كفاعله.” (الترمذي، ب.ت، ج5: 41).

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الكلمة الطيبة مثمرة دائمة الخير والعطاء وعبر عن هذا قوله -جلت حكمته-:(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ) (إبراهيم: 24، 25)، فالكلمة الطيبة تؤلف القلوب، وتصلح النفوس، وتذهب الحزن، وتزيل الغضب، وتشعر بالرضا (عبد الكريم، 2006: 4).

ويعتمد إنجاز الهدف من التخاطب على مقدار المهارة في إتقان عملية الإرسال والاستقبال، فإذا تم إتقانهما؛ فإن ذلك يسهم في إصلاح النفوس وتهذيبها، ويمحو الخجل والخوف والتردد عند المتعلمين، كما يؤثر إيجابياً على صحتهم النفسية، ويكشف عن مواهبهم وبالتالي يعدِّهم للحياة بصورة جيدة. (علي، 2004: 41-50)

ثانياً : معايير الجودة المتعلقة بمحتوى الخطاب التربوي كما جاءت في السنة النبوية.

من خلال استقراء ما أمكن من الأحاديث النبوية الشريفة؛ تم استخراج جملة من معايير الجودة المتعلقة بمحتوى الخطاب التربوي يمكن تلخيصها على النحو التالي:-

أ- الانطلاق من عقيدة الإيمان والتوحيد:

فالإيمان منبع الاستقامة، والعقيدة الإسلامية هي الأساس لبناء الشخصية المتناغمة والمتسقة، كما أن “اعتقاد الإنسان بالجزاء واستحضاره الدائم له وتصوره المستمر للمصير والجزاء له أثر كبير في حسن سلوكه واستقامة طريقته سواء أكانت في نفسه أم مع الناس أم فيما بينه وبين خالقه” (المبارك، 1981: 155)، ومن الملاحظ أن الرسول ﷺ كان يربط خطابه التربوي بالإيمان، ومن ذلك قوله في معرض الحث على الحياء: “الإيمان بضعٌ وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان.” (البخاري، 1978، ج1: 11)، وفي موضع آخر من خطابه ﷺ كان ينفي صفة الإيمان عن صاحب اللسان المنفلت؛ بقوله: “ليس المؤمن: بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء.” (الترمذي، ب.ت، ج3: 236).

ب- ربانية القصد والتوجه.

فهو خطاب رباني تعبدي ينطلق من التوجيه الرباني:(قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163))(الأنعام: 162، 163)، وقوله -عز وجل-:(وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) (آل عمران: 79)، كما أنه متضمن لذكر الله -عز وجل-، فقد جاء في الهدي النبوي “لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.” (الترمذي، ب.ت، ج4: 607).

ومن مظاهر ربانية ذلك الخطاب: استعانته بالله -عز وجل- على الاستقامة وشرف القصد، وفي الحديث عن شَكَل بن حمية رضي الله عنه قال: “أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله علمني تعوذاً أتعوذ به، قال: فأخذ بكفي، فقال: قل: اللّهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي.” (الترمذي، ب.ت، ج5: 523).

ومن مظاهر ربانية الخطاب التربوي: أنه يلتزم قول الحق؛ سعياً لإرضاء الله -عز وجل-، حتى لو كان ذلك لا يرضي الناس، وفي الحديث الشريف “من التمس رضا الله بسخط الناس؛ رضي الله عنه؛ وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه؛ وأسخط عليه الناس.” (ابن حبان، 1993، ج1: 510).

فالخطاب التربوي النظيف؛ لا يمكن استمالته أو شراؤه، ليكون بوقاً للفكر المنحرف وناطقاً باسم الجاهلية المتخلفة عقائدياً وسلوكياً. فالمنطق الرصين والحجة الدامغة نعمة يكون شكر الله عليها، واستعمالها في تقوية الحق وعدم السكوت عليه، وبذلك يكون صاحب ذلك الخطاب مجاهداً ومقاوماً لكل ما هو فاسد؛ عملاً بالتوجيه النبوي الشريف “جاهدوا المشركين: بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.” (أبو داود، ب.ت، ج3: 10).

ج- الأصالة والتميز.

الأصالة: ليست نقيضة للمعاصرة؛ لأن الأخرى يقابلها الاغتراب؛ لأن الأصالة تعني الحفاظ على هوية الأمة وعناصر تميزها في عصر المتغيرات، وهذا لا يتنافى مع التجديد والابتكار، فقد أشار (السامرائي، 1998: 13) إلى أن من “أعظم المخاطر التي تهدد مستقبل الأمة: فقدان أبنائها، والأصالة الإسلامية التي حافظت على كيانها وشخصيتها قروناً طويلة، لذا فإن أية سياسة تربوية، لا تستهدف بث روح الأصالة في واقعنا التربوي؛ إنما هي خيانة وغدر وهدم لكيان الأمة وانحلال لشخصيتها.” ويمكن تلخيص أبرز مظاهر الأصالة في الخطاب التربوي النبوي فيما يلي:-

1. الانطلاق من مرجعية محددة.

فالرسول ﷺ كما وصفه ربه –عز وجل- (مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ) (النجم: 3) أساس مرجعيتنا بعد القرآن؛ لذا أمرنا -عز وجل- بأن نأخذ عن نبيه ﷺ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ) (الحشر: 7)، وجاء في الحديث الشريف “ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.” (ابن حنبل، ب.ت، ج4: 130) فمنذ أن نزل الوحي على الرسول ﷺ، مثّل القرآن الكريم للخطاب التربوي الإسلامي، ينبوعاً صافياً لا ينضب، ارتوى منه: سنوات فعقوداً بل وقروناً؛ فأسهم في إحداث النهوض الحضاري العام (علي، 2004: 38)، وقد عبر الرسول المعلم ﷺ عن إيمانه وثقته بمصدرية خطابه التربوي من خلال قوله: “أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار.” (مسلم، ب.ت، ج3: 11).

وينطلق الخطاب التربوي الأصيل، من مرجعية شرعية يستند إليها في الحكم على السلوك الإنساني وتقييمه، ومن الشواهد على ذلك “أنه ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده ! قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ : خذ خاتمكم انتفع به، قال: لا، والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله r.” (مسلم، ب.ت، ج3: 1655).

2. الاستفادة من التراث وعدم التنكر له.

فالتراث مخزون الخبرة الإنسانية غير المباشرة، فقد كان الرسول ﷺ من عادته في خطابه التربوي تزويد الصحابة رضوان الله عليهم بأخبار من سبقوا؛ بقصد الاعتبار والوقوف على مواطن الحكمة، ومن الممارسات الدالة على ذلك، ما جاء في باب نهيه بعض أصحابه عن المبالغة والتنطع في السؤال حيث قال: “دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء؛ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.” (البخاري، 1987، ج6: 2658)، وجاء في الحديث الشريف عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي ﷺ “أن موسى –عليه السلام- كان خطيباً في بني إسرائيل، فقيل: أي الناس أعلم ؟ قال: أنا، فعتب الله عليه؛ إذ لم يردّ العلم إليه، فقال له: بلى، لي عبدٌ بمجمع البحرين هو أعلم منك.” (البخاري، 1987، ج3: 1246).

3- التشجيع على الابتكار والتجديد.

في الوقت الذي ارتبط فيه الخطاب التربوي بالتراث، شجع ذلك على الابتكار؛ ففتح الباب على مصراعيه أمام التجديد، ويتضح ذلك من خلال قوله ﷺ: “من سنّ في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده؛ كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده؛ كتبت عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.” (مسلم، ب.ت، ج4: 226).

4. امتلاك المفاهيم والمعايير المستقلة.

فالخطاب التربوي الأصيل، له: مفاهيم وقناعات ومعايير خاصة به يتميز بها عن غيره، ومن الأمثلة على ذلك قوله ﷺ في الحديث الشريف: “الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله.” (ابن ماجة، ب.ت، ج2: 1423).

من خلال القراءة التربوية للحديث السابق، يتضح أنه قدم مفهومين جديدين، لا يلتفت إليهما كثير من الباحثين والدارسين، حيث بين الرسول ﷺ أن من علامات الذكاء والفطنة: القدرة على محاسبة النفس ومجاهدتها، إضافة إلى تبصر عواقب الأعمال والسلوك، كما أن العجز ليس فقط عجزاً جسدياً وإنما هناك العجز النفسي المتمثل في اتباع الهوى.

وقد حمل خطاب الرسول ﷺ، الكثير من: المعايير أو المقاييس والموازين الربانية التي تقاس بها الأمور والتي بدورها تختلف عن المقاييس الجاهلية القائمة على: الأهواء والمصالح الذاتية، ومن الأمثلة على ذلك قوله ﷺ: “ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.” (البخاري، 1978، ج2: 121)، وحينما سئل الرسول ﷺ ما العصبية؟ وجدناه قد حدد لها معياراً جلياً واضحاً ومركزاً بقوله “أن تعين قومك على الظلم.” (أبو داود، ب.ت، ج3: 331).

د- الوسطية والاعتدال.

الإسلام في حقيقته دين الوسطية والاعتدال، وقد وصف الله -عز وجل- الأمة بقوله:

(وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ) (البقرة: 143)، كما أفصح الرسول ﷺ عن منهجه الوسطي في التعليم بقوله: “… إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنناً ولكن بعثني معلماً ميسراً.” (مسلم، ب.ت، ج4: 187)، ونهى ﷺ عن المغالاة والتشديد موضحاً سمة اليسر في هذا الدين بقوله: “إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛ فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة.” (البخاري، 1987، ج1: 23).

ونصح الرسول ﷺ الناس بالتزام ما يستطيعون من الأعمال بقوله: “يأيها الناس خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قلّ.” (البخاري، 1987، ج5: 2001)، وانتقد الرسول المربي ﷺ سلوك الصحابي (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله عنهما، حينما شدد على نفسه؛ فحملها ما لا طاقة لها به فعاتبه قائلاً: “ألم أًخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قلت: إني أفعل ذلك، قال: فإنك إذا فعلت ذلك؛ هجمت عينك؛ ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقاً؛ ولأهلك حقاً؛ فصم وافطر؛ وقم ونم.” (البخاري، 1987، ج1: 387)، ومن الجدير ذكره في هذا المقام: أن الرسول ﷺ لم يلتزم في خطابه التربوي الوسطية والاعتدال فحسب، بل بادر كذلك إلى نقد كل سلوك تجاوز الوسطية؛ فجنح إلى المغالاة، ويتضح ذلك على سبيل المثال لا الحصر، من خلال الحديث عن جابر بن محجن الأسلمي، رضي الله عنه، “أن رسول الله ﷺ ومحجب كانا في المسجد فرأى الرسول ﷺ رجلاً يصلي فيركع، فيسجد، فقال الرسول ﷺ: من هذا ؟ فأخذت أطريه له قلت: يا رسول الله هذا فلان، وهذا وهذا…، قال: اسكت لا تسمعه فتهلكه.” (ابن حنبل، ب.ت، ج5: 32).

هـ- شمول جوانب التوجيه، وتعدد الوظائف التربوية.

جاء الخطاب التربوي النبوي شاملاً متنوعاً يفي بجميع الحاجات التربوية بما يحقق البناء المتكامل للشخصية المسلمة والمجتمع المسلم؛ باعتباره ترجمة عملية لحقيقة الإسلام؛ باعتبارها منهاج حياة يتصف بالشمول، وقد عبر عن ذلك قوله ﷺ: “إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه” (الهندي، ج1: 171) وجاء في محكم التنزيل (مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ) (الأنعام: 38).

وأشار القرآن الكريم إلى تنوع وشمول المقاصد التربوية لبعثة الرسول الكريم ﷺ كما جاء في قوله -عز وجل-: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)(البقرة: 151)، ويمكن تلخيص أبرز جوانب الشمول في الخطاب التربوي للرسول ﷺ فيما يلي:-

1. مخاطبته للفرد والأسرة والجماعة.

والشواهد على ذلك كثيرة ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – قوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: “يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟، وما حق العباد على الله ؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله لا يشركون به شيئاً وحق العباد على الله -عز وجل- ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً، قلت: يا رسول الله أفلا أبشِّر الناس، قال: لا تبشّرهم؛ فيتكلوا.” (مسلم، ب.ت، ج1: 58، 59).

وحرص الرسول ﷺ على نصح البعول بمعاملة أزواجهن بالحسنى، ويتضح ذلك من خلال قوله: “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.” (ابن ماجة، ب.ت، ج1: 636)، كما أرشد الرسول ﷺالآباء والأمهات إلى المنهاج الذي ينبغي التزامه في تأديب الأبناء “أدِّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن؛ فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه.” (العجلوني، ب.ت، ج1: 66).

كما حرص ﷺ على توجيه خطابه التربوي، مراراً وتكراراً إلى الجماعة، ومثال ذلك قوله: “يا معشر من أسلم بلسانه ولم يُفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته؛ يفضحه ولو في جوف رحله.” (الترمذي، ب.ت، ج4: 318).

ولكون الرسول ﷺ قد أرسله الله -عز وجل- نذيراً للناس كافة، نجده كان يوجه خطابه للناس جميعاً، في موسم الحج، يحثهم على صيانة المحرمات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ “خطب الناس يوم النحر فقال: يأيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم حرام، قال: فأي بلد هذا ؟ قالوا: بلد حرام، قال: فأي شهر هذا ؟ قالوا: شهر حرام، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فأعادها مراراً ثم رفع رأسه، فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت.” (البخاري، 1987، ج2: 619)، وقد أكد (علي، 2004: 37) في دراسته: على أن الخطاب التربوي الإسلامي في أي عصر من العصور، لا بد وأن يُخصص جزء منه إلى سائر شعوب الأرض وأقطارها؛ ليعكس صورة الحضارة الإسلامية وقيمها الأساسية.

2. خطابه للرجال والنساء.

فإذا كان الرجال قد حظوا بنصيب كبير من خطابه ﷺ ؛ بحكم المخالطة والمصاحبة، فإن الرسول ﷺ قد خصص جزءاً من خطابه للنساء، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: “خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: يأيها الناس تصدقوا فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبِمَ ذلك يا رسول الله ؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للبّ الرجل الحازم من أحدكن يا معشر النساء.” (البخاري، 1987، ج2: 531).

3. استيفاء جميع جوانب الشخصية وأوجه النشاط الإنساني.

يمكن التدليل على هذا الاستيفاء لجميع مكونات الطبيعة الإنسانية وأوجه النشاط الإنساني من خلال استعراض أبرز الجوانب التي استهدفها الخطاب التربوي النبوي، على النحو التالي:

- المجال الروحي، فنجده ﷺ كان يحث المسلمين على التزام الأذكار بقوله: “من قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة.” (الترمذي، ب.ت، ج5: 511)، وقوله ﷺ: “من صلى البردين؛ دخل الجنة.” (البخاري، 1987، ج1: 210).

- المجال الأخلاقي، حيث رغب الرسول ﷺ المؤمنين بالتزام الخلق الحسن بقوله: “ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن؛ فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء.” (الترمذي، ب.ت، ج3: 231).

- المجال العقلي، ومن ذلك تربية العقل على الإرادة والاختيار الحر القائم على الإدراك الواعي فقد جاء في التوجيه النبوي الشريف “لا تكونوا إمعة؛ تقولون: إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.” (الترمذي، ب.ت، ج5: 364).

- المجال الجسدي، من خلال حثه ﷺ لأصحابه رضوان الله عليهم، على تنظيم حاجاتهم للطعام والشراب؛ حفاظاً على سلامة الجسد حيث خاطبهم قائلاً: “ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلاً فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه.” (الترمذي، ب.ت، ج1: 590).

- المجال التعليمي، حيث حث ﷺ على تلقي العلم ثم تعليمه للناس بقوله: “تعلموا العلم وعلموه الناس.” (العجلوني، ب.ت، ج1: 367).

- المجال الاجتماعي، كان ﷺ، يحذر من بعض الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة بقوله: “إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.” (البخاري، 1987، ج2: 59).

- المجال الاقتصادي، حيث أرشدنا ﷺ إلى الاعتدال في الإنفاق بقوله: “الاقتصاد في النفقة، نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم.” (البيهقي، ب.ت، ج5: 255).

- وفي المجال الجهادي، حض ﷺ المسلمين على الجهاد في سبيل الله وبين ثوابه الكبير بقوله: “تكفّل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق بكلماته؛ أن يدخله الجنة؛ أو يردّه إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة.” (البخاري، 1987، ج6، 2715).

- وفي المجال الجمالي، حث الرسول ﷺ في خطابه التربوي الموجه لأصحابه -رضوان الله عليهم- على الجمع بين الجمال المعنوي (الخلقي) وجمال الشكل، حيث جاء في الحديث الشريف “لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر، قال رجلٌ: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً قال: إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكِبرُ بطرُ(*) الحق، وغمطُ(**) الناس.” (مسلم، ب.ت، ج1، ص 65)

4. استهداف جميع الفئات العمرية.

حيث كان ﷺ يخاطب: الصبيان الصغار، والشباب اليافعين، والشيوخ الكبار، فقد وجه أنس ابن مالك رضي الله عنه، إلى خلق سلامة الصدر بقوله ﷺ: “يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لي: وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي؛ فقد أحبني ومن أحبني؛ كان معي في الجنة.” (الترمذي، ب.ت، ج5: 46)، وكان للشباب مكانة خاصة في نفس الرسول ﷺ وقد خاطبهم في مواطن عديدة، كان من بينها قوله لهم: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر؛ وأحصن للفرج ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.” (أبو داود، ب.ت، ج2: 219)، كما حذر الرسول ﷺ الشيوخ من طول الأمل، والحرص على الحياة بقوله: “أعذر الله إلى امرئ حتى بلغ ستين سنة.” (البخاري، 1987، ج5: 2360).

5. تعدد المقاصد التربوية.

فالخطاب النبوي الشريف في السنة النبوية المطهرة قد استهدف تحقيق مقاصد عديدة معبرة عن وظائف تربوية متنوعة، حيث اهتم بغرس الآداب الفاضلة عند الصغار ومثال ذلك قوله لأنس

-رضي الله عنه-: “يا بني إذا دخلت على أهلك فسلِّم عليهم؛ يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.” (الطبراني، 1985، ج2: 102).

وفي موضع آخر بادر ﷺ إلى إرشاد أبي ذر بقوله: “اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.” (الترمذي، ب.ت، ج1: 355)، كما سارع ﷺ في مواطن كثيرة إلى تعديل أنماط السلوك السلبي، ومن الشواهد على ذلك ما جاء في الحديث الشريف عن أبي ذر، رضي الله عنه، قال: ساببت رجلاً فعيرته بأمه، فقال لي النبي ﷺ: “يا أبا ذر أعيرته بأمه ؟!، إنك امرؤ فيك جاهلية.” (البخاري، 1987، ج6: 19).

واستهدف الرسول ﷺ في خطابه التربوي، أحايين كثيرة، إكساب المعايير الإسلامية الصحيحة لدى أصحابه رضوان الله عليهم ومن ذلك قوله: “خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يُؤمن شره.” (الترمذي، ب.ت، ج4: 528)، وقد كشفت لنا السنة النبوية اهتمام الرسول ﷺ بتعزيز الاتجاهات السلوكية الإيجابية لدى أصحابه في مجالات عديدة نافعة، منها على سبيل المثال: غرس الاتجاه نحو الزهد في الحياة الدنيا وإيثار الآخرة دار البقاء، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “أخذ رسول الله ﷺ ببعض جسدي فقال: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب، أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور.” (ابن ماجة، ب.ت، ج2: 1378) ولغرس قيمة الجهاد في سبيل الله، بين الرسول ﷺ موقفه وفضله في الإسلام، حيث رُوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قوله: “كنا مع رسول الله في غزوة تبوك فقال: إن شئت أنبأتك: برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت: أجل يا رسول الله، قال: أما رأس الأمر (فالإسلام)، وأما عموده (فالصلاة)، وأما ذروة سنامه (فالجهاد).” (الحاكم، 1990، ج2: 86).

و- استمرارية الخطاب التربوي: زماناً ومكاناً.

التربية المستمرة تتناغم مع حاجات المجتمعات المعاصرة؛ لتحقيق التوازن بين التعلم والعمل والتكيف المستمر لعدد من المهن وممارسة المواطنة النشطة (جابر، 1998: 24-26).

ومن الملاحظ أن الخطاب التربوي النبوي، كان مستمراً متواصلاً في: أوقات مختلفة وأماكن عديدة، بما يجسد روح التربية المستمرة ويكشف عن معايشة الرسول المربي ﷺ للناس من حوله وتفاعله معهم وإطلاعه على واقعهم، فقد كان الرسول ﷺ، يبث خطابه التربوي ابتداءً من أهل بيته فيعطيهم حقهم من التوجيه والتربية، ومثال ذلك قوله ﷺ: “يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم.” (مسلم، ب.ت، ج1: 133) ومن الأمثلة على ممارسة الخطاب التربوي في المسجد ما جاء عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، حيث قال: “دخل رسول الله ﷺ ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة مالي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة ؟ قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله ! قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال: ففعلت ذلك؛ فأذهب الله همي وغمي وقضى عني ديني.” (أبو داود، ب.ت، ج1: 569)، وفي مشهد آخر بينما كان الرسول المربيﷺ ، يسير في السوق “مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذا يا صحاب الطعام ؟!، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟!، من غش فليس مني.” (مسلم، ب.ت، ج1: 99).

وفي مجال سد الذرائع والوقاية من المفاسد، خاطب الرسول ﷺ مجموعة من الناس فقال: “إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله مالنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها فقال: إذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.” (البخاري، ب.ت، ج4: 86)، وعن أنس قال: “مر النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها: أنه النبي ﷺ فأتت باب النبي ﷺ، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.” (البخاري، 1987، ج1: 430)، وتأسياً على ما سبق يفترض أن ينشط المربي المسلم في أداء واجبه التربوي في كل المواقع المتاحة وما أكثرها اليوم، في ظل تطور وسائل الاتصال والإعلام، ومما يحفزه على ذلك، استحضاره للمسئولية أمام الله -عز وجل-؛ لأنه سيُسأل عن علمه الذي تعلمه، وكذلك استشعاره للتحديات الجسمية التي تواجه الجيل المسلم اليوم في إطار تداعيات العولمة بكل أبعادها.

ز- الإيجابية العالية.

كشفت السنة النبوية عن درجة عالية من الإيجابية، المتجسدة في خطابه التربوي ﷺ والتي تجلت أبرز مظاهرها فيما يلي:-

1. إرشاد المخاطبين إلى ما هو نافع.

كان من عادته ﷺ في خطابه إرشاد أصحابه إلى ممارسة الأفعال النافعة المفيدة، ومثال ذلك قوله لهم: “سلوا الله: العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيراً من معافاة.” (النسائي، 1991، ج6: 6220).

ومن الخبرات النافعة التي استحسنها الرسول ﷺ؛ فوجه إليها أبناء المسلمين التدرب على الرمي وفي الحديث “عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مرّ النبي r على نفر من أسلم ينتصلون فقال النبي ﷺ: ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله ﷺ: ما لكم لا ترمون ؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال النبي ﷺ: ارموا فأنا معكم كلكم.” (البخاري، ب.ت، ج2: 66)، ولم يكتف الرسول المعلم ﷺ بإرشاد المسلمين إلى ممارسة السلوك النافع، بل تعدى ذلك إلى بيان الأثر الإيجابي المترتب عليه، ودليل ذلك قوله ﷺ: “السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.” (النسائي، 1996، ج1: 94).

وفي المقابل كان ﷺ إذا أراد النهي عن سلوك سلبي، بين الضرر المترتب عليه، ومثال ذلك: قوله ﷺ: “لا تكثروا الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب.” (البخاري (الأدب المفرد)، 1989: 981).

2. الدعوة إلى مخالطة الناس مع التحلي بالصبر.

جاء في الحديث الشريف “المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؛ أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.” (ابن ماجة، ب.ت، ج2: 1338).

3. الحث على الاستمرار في العمل ما أمكن.

ولعل ذروة الإيجابية أكثر ما تجلت في قوله ﷺ “إذا قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها.” (ابن حنبل، ب.ت، ج3: 184)، وقد عبر عن هذه الصورة الرائعة من الالتحام بالعمل والمداومة عليه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ) (الانشقاق: 6).

4. التدخل الفوري لتصحيح الخطأ الماثل.

فالرسول ﷺ كان يسارع إلى معالجة الأخطاء السلوكية التي يترتب عليها إلحاق ضرر بالآخرين والتي بدورها تتناقض مع الأحكام الشرعية، فقد جاء في الحديث الشريف “عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه؛ ففزع، فقال رسول الله ﷺ: لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً.” (أبو داود، ب.ت، ج14، 301).

5. إذكاء روح التنافس بين المتعلمين.

ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله ﷺ يسير في طريق (مكة) فمر على جبل يقال: له جُمدان، فقال: سيروا هذا جُمدان سبق (المفردون) قالوا: وما (المفردون) يا رسول الله ؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات.” (مسلم، 1955، ج1: 63).

6. تشجيع سلوك الانفتاح على الخبرات النافعة.

حث الرسول ﷺ على تلمس مواطن الحكمة فيما عند الآخرين بقوله: “الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها.” (ابن ماجة، ب.ت، ج2: 1395).

7. البحث عن القواسم المشتركة بين الناس ونبذ العصبية الجاهلية.

إن هذا بحد ذاته يمثل قمة في السلوك والمنهج الإنساني والحضاري، ويعطي مثالاً متفرداً للخطاب التربوي التوفيقي والاستيعابي للآخرين فمهما اختلف الناس فيما بينهم إلا أن هناك قدرٌ مشتركٌ من: الثقافة والقيم الإنسانية، التي تشكل عنصراً للتعايش مع الآخرين بأمن وسلام، ما لم يكن هناك اعتداء على الحقوق، ونلمس هذا من خلال قوله ﷺ: “كلكم لآدم وحواء، كطف الصاع بالصاع، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم.” (البيهقي، 1990، ج4: 288).

فالناس في التصور الإسلامي، إخوة من أب واحد وأم واحدة، تجمعهم الأُخوة الإنسانية كما جاء في التوجيه القرآني الكريم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ)(النساء: 1).

ح- مصداقية الخطاب التربوي.

نقصد بالمصداقية هنا: عدم التناقض بين أقوال المربي وأفعاله، حيث جاء في محكم التنزيل(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)) (الصف: 2، 3)، كما جاء على لسان نبي الله شعيب عليه السلام وهو يخاطب قومه (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ)(هود: 88).

وقد عرف الرسول ﷺ بالصادق الأمين قبل بعثته وهو القائل “الرائد لا يكذب أهله.” (الهيثمي، 1986، ج8: 277)، وقد حذر ﷺ من خطر المنافقين الذين يخدعون الناس بألسنتهم وقدرتهم على الكلام “إن أخوف ما أخاف على أمتي، كل منافق عليم اللسان.” (ابن حنبل، ب.ت، ج1: 44).

ومصداقية الخطاب التربوي في السنة النبوية، جاءت على وجهين: أولهما: التزام الصدق في الأقوال حتى في حالة المداعبة والمزاج، فقد روى أبو هريرة، قال: “قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال: نعم غير أني لا أقول إلا حقاً.” (الترمذي، ب.ت، ج4: 357)، وأما الوجه الثاني في مصداقية الخطاب: فيتمثل في التزام المربي الكامل بكل ما يدعو إليه الآخرين، وقد ضرب الرسول ﷺ، مثلاً رائعاً في ذلك، حيث كان لمن حوله قدوة حسنة تسبق أفعاله أقواله وتنسجم معها تماماً، وفي الحديث قال سعد بن هشام: “سألت عائشة فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله ﷺ فقالت: كان خلقه القرآن.” (ابن حنبل، 1999، ج42: 2183).

ط- الورع والانضباط.

وقد تجلى ذلك من خلال عدم التجرؤ في إطلاق الأحكام على الأشخاص والأفكار

أو محاولة التشكيك في نواياهم؛ طالما أن ظاهر سلوكهم حسن ويتوافق ذلك مع منهج الرسول ﷺ في خطابه حيث قال: “من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم، الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته.”(*) (البخاري، 1987، ج1: 153).

وجاء في الحديث الشريف ” إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد؛ فاشهدوا له بالإيمان.”

(ابن حنبل، ب.ت، ج3: 76)، ومن الورع في الخطاب التربوي تجنب اتباع الهوى أو الإفتاء بغير علم؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ) (القصص: 50) ولما سئل الرسول ﷺ عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيراً قال: “الله أعلم بما كانوا عاملين.” (مسلم، ب.ت، ج8: 54).

ومن مظاهر الورع والانضباط في الخطاب التربوي، عدم التنكر لمجهودات الآخرين وتقدير أعمالهم وعدم الاستخفاف بها؛ لما قد جاء في القرآن الكريم } (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) (الأعراف، آية: 85)، كما حث الرسول ﷺ على شكر أهل المعروف بقوله: “من صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.” (أبو داود، ب.ت، ج2: 128).

ي- التزام الدقة والموضوعية.

ينبغي أن يتسم الخطاب التربوي: بالدقة والموضوعية والمنطقية العالية، سواء أكان في النظرة إلى الأمور أم عند تشخيصها، فالحكم عليها وقد وجدنا ذلك كله أجمع في السنة النبوية من خلال ما يلي:-

1. تقدير الحاجات الأساسية للإنسان.

هناك حاجات أساسية للإنسان، تحقق أمنه النفسي والاجتماعي، أولاها الرسول ﷺ اهتماماً بالغاً عبر عنها بقوله: “ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري به عورته، وجلف الخبز والماء.” (الترمذي، ب.ت، ج4: 571).

2. النظرة المنطقية في فهم الأمور ثم لحكم عليها.

ومثال ذلك أنه ﷺ، لم ينكر على الناس كونهم أغنياء؛ إذا ما اجتمع مع الغنى تقوى الله -عز وجل-، فقد جاء في الهدي النبوي “لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى، خير من الغنى وطيب النفس من النعيم.” (ابن ماجة، ب.ت، ج2: 2724) وفي موضع آخر لم ينكر ﷺ الدفاع عن العشيرة ولكنه اشترط أن يكون ذلك على الحق ويتضح ذلك من خلال قول المعصوم

ﷺ “خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم.” (أبو داود، ب.ت، ج4، 331).

3. رفد الفكرة الصحيحة بالدليل والحجة.

وخير مثال على ذلك قوله ﷺ وهو يوجه أصحابه: “اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم.” (البخاري، 1987، ج4: 1541).

4. استحضار الإيجابيات عند نقد السلوك السلبي:

من الموضوعية والدقة: عدم التغافل عن الإيجابيات الموجودة لدى الآخرين، عند ممارسة النقد لسلوكهم السلبي، ولا يتم ذلك إلا من خلال معايشة المُتربي ومعرفته عن قرب، وفي الحديث: “عن زيد بن أسلم، عن أبيه عمر بن الخطاب: أن رجلاً على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله وكان يلقب (حماراً) وكان يضحك النبي، وكان النبي قد جلده في الشراب، فأوتي به يوماً فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبي: لا تلعنوه فوالله ما علمت: إنه يحب الله ورسوله.” (البخاري، 1987، ج6: 2489).

ك- المداراة بغير مداهنة.

وصف الله عباده المؤمنين بقوله: (يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ)(المائدة:54) فالخطاب التربوي الإسلامي، ينطق بالحق دون: وجل أو مهادنة أو مجاملة للآخرين، وحينما: يعم الظلم وتنتشر الغطرسة ويطغى أولو الأمر، فإن قول الحق يحتاج إلى رجال لديهم استعداد كامل للتضحية وتحمل تبعات ذلك، وقد عزز النبي ﷺ هذا الاتجاه.

وفي الحديث: “عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الشهداء أكرم على الله -عز وجل- ؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن المنكر فقتله.” (البزار، ب.ت، ج2: 197).

إن الحزم والفصل في الخطاب التربوي والشجاعة في قول الحق لا تتنافى مع مداراة الناس، ويقصد بالمداراة هنا “التلطف بالمخاطب وإظهار البشاشة له مع مراعاته دون: إخفاء لحق، أو تحسين لباطل، أو تغيير لحقيقة، لا سيما إذا كان ممن تُخشى صولته ويُتقى في الناس شره.” (علوان، 1996: 32)، ومن الأمثلة على استخدامه ﷺ المداراة مع الناس، ما أخبرت به عائشة -رضي الله عنها- “أن رجلاً استأذن على النبي فقال: إئذنوا له فبئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له -عليه الصلاة والسلام- الكلام فقلت: يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: أي عائشة، إن من شرار الناس منزلة عند الله، من تركه الناس اتقاء فحشه.” (الترمذي، ب.ت، ج4: 359).

ل- بث روح التفاؤل والبشر.

اتسم خطاب النبي ﷺ، بالتفاؤل واستبشار الخير وقد عبر عن إعجابه بذلك النهج بقوله: “لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة.” (البخاري، 1987، ج5: 2171).

وحينما طلب من الرسول ﷺ أن يدعو على قومه أبى ثم وقال: “بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئاً.” (البخاري، 1987، ج1: 1180).

وعكس الرسول ﷺ، نظراته التفاؤلية للمستقبل بكل ثقة من خلال قوله ﷺ: “ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدرٍ ولا وبر، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يُعز الله به الإسلام وذلاً يذل به الكفر.” (ابن حبان، 1993، ج15: 93).

م- التنبؤ واستشراف المستقبل.

من البدهيات أن التربية الواعدة هي التي تمتلك نظرة ثاقبة مستقبلية للأمور، قائمة على التنبؤ بما سيحدث لاحقاً، مما يعد ذلك عاملاً أساسياً في التخطيط الجيد لتربية المستقبل ومواجهة التحديات المتوقعة، والرسول ﷺ أخبر كثيراً أصحابه رضوان الله عليهم عن متغيرات ستحدث مستقبلاً في واقع الأمة؛ من باب التهيئة النفسية وأخذ الحيطة والحذر، ومن الأمثلة الحية على ذلك قوله لهم ﷺ: “لتتبعن سنن من كان قبلكم ب: باعاً بباع وذراعاً بذراع وشبراً بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال: فمن إذن.” (ابن ماجة، ب.ت، ج2: 1322)، وما أخبر به المعصوم ﷺ حدث في زماننا لا أحد ينكره، وقد حذر ﷺ من انتشار بعض السلوكات والعادات الفاسدة بين أبناء الأمة “ليشربنَّ ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤسهم بالمعازف، والقيان؛ يخسف الله بهم الأرض؛ ويجعل منهم القردة والخنازير.” (ابن ماجة، ب.ت، ج2: 1333)، وفي حديث آخر، لم يكتفِ الرسول المربي ﷺ بإخبار أصحابه رضوان الله عليهم، عما سيحدث من مخاطر وفتنة، في آخر الزمان بل تجاوز ذلك إلى إرشادهم لسبل التعامل مع الواقع الآتِ بطريقة آمنة وذلك ما ندركه من خلال قوله ﷺ: “يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا وشبّك بين أصابعه، قالوا: يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تذكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر عامتكم.” (ابن حنبل، ب.ت، ج2: 220).

ثالثاً : معايير الجودة الخاصة بتقنيات الخطاب التربوي كما جاءت في السنة النبوية.

هناك جملة من المعايير التي ينبغي توافرها في تقنيات الخطاب التربوي الفاعل والمنتج، وهي متنوعة ذات أبعاد لغوية وفنية، أمكن التوصل إليها من خلال السنة النبوية، يمكن إجمال أبرزها فيما يلي:-

أ- استخدام القول البليغ البيّن.

الموقف الخطابي (الاتصالي) يعتمد على مستوى اللغة المستخدمة؛ لأن اللغة تتطلب من مستخدميها دراسة وخبرة تمكنهم من تتبع أي جانب من جوانب الرسالة الكلامية (علي، 2004: 240)، وبقدر ما يمتلك المربي معرفة ودراية: بأدوات اللغة العربية وفنونها وأساليبها البيانية، يستطيع أن يتقدم بمهارات اتصالية ناجحة؛ مما يجعله يحقق الأهداف التربوية المنشودة بصورة أفضل (علي، 2004: 51).

وإذا كانت اللغة المحلية أو المسموعة واضحة، فإن ذلك يسهل فهم مضمون الرسالة من قبل المستقبلين لها، بحيث يدركون المعنى بأنفسهم، الذي قصده المخاطب (خليل وآخرون، 2007: 183)، وقد أكد (الغزالي) على ضرورة امتلاك المعلم لمهارة اللفظ؛ كي ينجح في أداء عمله (الكيلاني، 1984: 112)، وقد أمر الله -سبحانه وتعالى- نبيه الكريم ﷺ، باستخدام القول البليغ في دعوته الناس، كما جاء في قوله -عز وجل-: (يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ)(النساء: 63)، فالقول البليغ يتصف بالوضوح والإفصاح وهو محدد وسديد يلتزم الصواب ويحمل المعلومات الوثيقة (الأسمر، 1997: 376)، وقد استخدم الرسول ﷺ في خطابه للآخرين لغة راقية متميزة، حيث عبر عن ذلك بقوله: ” فُضّلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.” (مسلم، 1955، ح2: 64)، وقد وصفت عائشة -رضي الله عنها- خطاب الرسول ﷺ بقولها: “كان كلام رسول الله كلاماً فصلاً يفهمه كل من سمعه.” (أبو داود، ب.ت، ج4: 408).

ب- مراعاة التدرج وترتيب الأولويات.

حيث يلحظ من خلال الخطاب التربوي النبوي: انتهاج الدقة العالية في عرض الفكرة وفق سلم الأولويات، حيث البدء بالأهم فالمهم، بطريقة: سلسة، منطقية، يسهل فهمها من قبل المُخاطب، ومن الشواهد على ذلك: ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، قال: قلت: ثم أي ؟ قال: بر الوالدين قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت استزيده إلا إرعاءً(*) عليه.” وفي حديث آخر أظهر

ﷺ حسن العرض والتسلسل المنطقي للفكرة في معرض الحث على التزام الصدق والتحذير من عواقف الكذب “إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب؛ حتى يكتب عند الله كذاباً.” (البخاري، ب.ت، ج1: 60).

كما حرص الرسول ﷺ في بعض المواقف التعليمية، على لفت السائل إلى السؤال الأهم، ففي الحديث “عن أنس، رضي الله عنه: أن أعرابياً سأل الرسول ﷺ فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له الرسول ﷺ: ماذا أعددت لها ؟ قال: حب الله ورسوله؛ قال: أنت مع من أحببت.”. (مسلم، ب.ت، ج8: 42).

ج- بذل الجهد لتوضيح الفكرة وتفهيم السامع.

أشارت نتائج الدراسات الحديثة، إلى أهمية التكرار في عملية التعليم حيث إن “تكرار عرض أراء وأفكار معينة على الناس، يُؤدي إلى استقرارها وتثبيتها في أذهانهم.” (نجاتي، 1989: 62)، والرسول ﷺ من عادته “أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً؛ حتى تفهم عنه وإذا أتى كل قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً.” (البخاري، ب.ت، ج1: 29).

ولتوضيح المعنى المطلوب؛ كان يلجأ ﷺ إلى أسلوب المقابلة بين الشيء ونقيضه، كما جاء في الحديث الشريف “ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.” (مسلم، ب.ت، ج4: 2026)، ولمزيد من الإقناع، كان يأتي ﷺ أحياناً في خطابه بتبرير وتعليل المسلك الذي يحث على التزامه، ومثال ذلك قوله: “يأيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوّز؛ فإن فيكم المريض والكبير وذا الحاجة.” (البخاري، 1987، ج5: 2265).

د- حسن التفصيل بعد الإجمال.

لترسيخ بعض القيم والمبادئ الإسلامية؛ كان الرسول ﷺ في أكثر من موضع، يلجأ إلى إجمال العنوان العام للفكرة؛ من باب التهيئة لذهن المخاطب، ثم يشرع بعدها مباشرة، إلى تفصيلها فبيان ما له علاقة بها، ومن الأمثلة على ذلك، قوله ﷺ فيما يخص تحمل المسئولية عن الرعية: “ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته: فالإمام الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راعٍ على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته.” (البخاري، 1987، ج6: 2611)، ومن الأمثلة الرائعة في هذا المضمار قول الرسول المربي ﷺ “سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله -عز وجل-، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.” (البخاري، 1987، ج1: 234).

هـ- دعم الخطاب بأشكال من اللغة الصامتة.

فالتعبيرات غير اللفظية من العوامل التي تساعد في تركيز المتعلمين وتعمل على زيادة وضوح الرسالة (خليل وآخرون، 2007: 185).

ويطلق على التعبيرات غير اللفظية، (لغة الجسد) التي تتمثل في: الإيماءات والحركات والاتصال البصري وحركات الأيدي والرأس والابتسامة، وفي كثير من الأحيان، تكون تلك اللغة، أكثر إقناعاً وتأثيراً من اللغة اللفظية (هارون، 2003: 353، 354).

ومن الملاحظ إكثار الرسول ﷺ من استخدام أنماط اللغة (الجسدية، والصامتة)، بشكل يحدث تناغماً وتكاملاً بين الصوت والصورة، وتمثل ذلك في قوله ﷺ: “إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه.” (البخاري، 1987، ج1: 182).

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي، رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم، قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: هذا.” (ابن حنبل، ب.ت، ج3: 413)، وأما اللغة الصامتة التي كانت تلازم خطابه دوماً فهي (الابتسامة) فقد جاء في الحديث الشريف “عن أبي الدرداء قال: كان رسول الله لا يحدّث بحديث إلا تبسم.” (ابن حنبل، ب.ت، ج5: 199).

و- التأني في سرد الكلام وعدم التعجل.

وعبرت عن ذلك عائشة، رضي الله عنها، بقولها: “أن النبي ﷺ، كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه.” (البخاري، 1987، ج3: 1307).

ز- استخدام الإشارات الحسيّة والتنغيم الصوتي المعبر.

ففي بعض المواقف التربوية كان ﷺ، يدعم خطابه بإشارات حسية تمثلت في: احمرار الوجه، وإظهار الغضب، وعلو الصوت؛ وذلك بقصد: الزجر والتنبيه والتحذير، وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله عنهما، قال: “كان رسول الله ﷺ إذا خطب: احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى.” (مسلم، ب.ت، ج3: 11)، وكان الرسول ﷺ من عادته أن يظهر الغضب عند سماع أو مشاهدة أخطاء سلوكية تمس العقيدة، ففي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: “خرج رسول الله ﷺ على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم؟! أولهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟!، بهذا هلكت الأمم!.” (ابن ماجة، ب.ت، ج1: 33).

ح- استخدام التصوير الحسي المُستوحى من البيئة.

ومن النماذج المبدعة في ذلك، قوله ﷺ مخاطباً أصحابه، رضوان الله عليهم: “أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.” (مسلم، ب.ت، ج2: 131).

وقد عبر الرسول ﷺ في خطابه باستخدام صورة حسية ملموسة، حينما حذر من بعض مظاهر الفساد السياسي والأخلاقي، التي ستظهر في الأمة بعده “صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء: كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة، ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا.” (مسلم، ب.ت، ج1: 168).

ط- تدعيم الخطاب التربوي بوسائل إيضاح.

لقد اعتمد الرسول ﷺ على العديد من وسائل الإيضاح؛ لتأكيد المعاني وترسيخ أنماط السلوك الإيجابي لدى أصحابه، رضوان الله عليهم، حيث استخدم (العصا) فرسم بها على الأرض أشبه ما يكون بخريطة مفاهيم؛ لتوضيح فكرته وتجليتها، ويتضح ذلك من خلال الحديث الذي رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: “خط لنا رسول الله خطاً، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: “أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.” (ابن حنبل، ب.ت، ج1: 435).

وللتأكيد على : حقارة الحياة الدنيا، والتحذير من الاغترار بها، ولترسيخ قيمة الزهد فيها؛ استعان ﷺ وهو مار في الطريق مع أصحابه، رضوان الله عليهم، بوسيلة تعليمية تبدو عديمة القيمة لكنه استثمرها أيّما استثمار؛ لتحقيق هدف تربوي سامي، حيث روى أبو هريرة -رضي الله عنه- “أن النبي ﷺ مر (بسخلة) جرباء قد أخرجها أهلها، قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم، قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها.” (الدارمي، ب.ت، ج2: 306، 307).

كما استخدم الرسول ﷺ المجسمات البسيطة؛ لتأكيد فكرته، كما جاء في الحديث الشريف عن علي بن أبي طالب قال: “إن نبي الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على (ذكور) أمتي حلٌ لإناثهم.” (النسائي، 1986، ج8: 160).

وبقصد المبالغة في نفي شيء مهما كان حجمه قليلاً؛ “أخذ رسول الله ﷺ يوم حنين وبرة(*) من جنب بعير فقال: يأيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا (الخمس) والخمس مردود عليكم.” (النسائي، 1986، ج3: 46).

وفي ضوء ما تقدم من فعله ﷺ، فإن المربي أياً كان موقعه، يفترض أن يستفيد قدر المستطاع من الوسائل التعليمية والوسائط المتعددة لمساندة خطابه التربوي؛ لتجذيره في نفوس المتعلمين لا سيما في عصرٍ توافرت فيه هذه الأدوات ولا عذر للمعلم التقليدي الذي لم يألف استخدام هذه الوسائط، بل عليه أن: يحاول، فيتدرب، ثم يجرب.

ي- المزاوجة بين الخطاب النظري والتطبيق العملي.

من بدهيات القول: إن الخطاب النظري يحتاج من حين لآخر إلى الاقتران بالممارسة العملية؛ لأن رؤية الفعل المتزامن معه، أشد أثراً في نفوس المخاطبين وأرسخ وذلك ما كان يفعله

ﷺ في خطابه من حين لآخر، فعن أبي سعيد، رضي الله عنه، أن النبي ﷺ مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله ﷺ: “تنح حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ.” (أبو داود، ب.ت، ج1: 74)، وفي موقف آخر وهو يعلم أصحابه ﷺ، قال بعدما فرغ: “أيها الناس إنما صنعت هذا؛ لتأتموا؛ ولتعلموا صلاتي.” (البخاري، 1987، ج1: 310).

ك- ربط الخطاب التربوي بخبرات المتعلمين.

فالخطاب التربوي يكون أكثر فعالية؛ عندما يستخدم المربي: أمثلة من واقع حياة المتعلمين، وأنماط حياتهم، وخبراتهم المألوفة لديهم (هارون، 2003: 357).

ومن الشواهد الجلية على فعل الرسول ﷺ لذلك: استحضاره لصورة النخلة التي تعد شيئاً مألوفاً في البيئة العربية؛ لارتباطها بشكل مباشر بأنماط حياتهم وتفاعلاتهم؛ باعتبار (التمر) مصدراً أساسياً للغذاء وسلعة رائجة تباع ويعتمد عليها لاستجلاب الدخل، وقد جاء في الحديث الذي يؤكد على استقامة السلوك، بصفته ثمرة للإيمان “عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ يوماً لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون شجراً من شجر البوادي، قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روي أنها (النخلة)، فجعلت أريد أن أقولها؛ فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا، قال رسول الله ﷺ: هي النخلة.” (مسلم، ب.ت، ج4: 2165).

ل- التزام الجدية وأدب الحديث.

قد يلجأ بعض التربويين إلى التفاصح والتكلف في الكلام؛ ربما بدافع إظهار التميز والرياء، وقد انتقد (السبكي) أسلوب فريق من النحاة واللغويين الذين اشتهروا (بالتقعر) في مخاطبة الناس، واستخدام ألفاظ يصعب إدراكها، فعبر عن ذلك بقوله: “ومن العلماء طائفة استغرق حب النحو واللغة قلبها وملأ فكرها؛ فأدى إلى التقعر في الألفاظ؛ وملازمة حوش اللغة، بحيث خاطبت به من لا يفهمه.” (النحلاوي، 1988: 62)، وقد نهى الرسول المعلم ﷺ، عن مثل هذا السلوك الخطابي بقوله: “وإن أبغضكم، إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.” (الترمذي، ب.ت، ج4، 370)، ومن باب الزجر والتقريع، مثّل الرسول ﷺ لأُولئك المتشدقين بقوله: “إن الله يبغض البليغ من الرجال؛ الذي يتخلل بلسانه، كما تتخلل البقرة بلسانها.” (الترمذي، ب.ت، ج5: 141)، ومن أدب التخاطب التربوي مع الآخرين، تجنب استخدام الكلام الفاحش وممارسة الشتم واللعن، وقد قيل في الرسول عليه الصلاة والسلام “لم يكن رسول الله ﷺ: فاحشاً ولا لعاناً ولا سبّاباً.” (البخاري، 1997، ج4: 1909).

ومما يؤسف ويبعث على الاستغراب!: إغراق كثير من المعلمين اليوم، لاسيما في مراحل التعليم العام ما قبل الدراسة الجامعية، في استخدام الألفاظ الجارحة والنابية التي لا تليق بمهنة التعليم ولا تتوافق مع وضعية المعلم وصورته الجميلة التي يفترض أن يظهر بها أمام تلاميذه باعتباره قدوة حسنة، مما يترتب على ذلك السلوك –بالطبع– إفساد العلاقة بين المعلم وتلاميذه، وتشوه صورته بعيونهم وربما أدى إلى شعور التلاميذ: بالإحباط، وكره المادة الدراسية، وربما المدرسة كلها جمعاء: مَنْ وما فيها!.

م- شد انتباه المتعلم وتشويقه.

حرص الرسول المعلم ﷺ، في خطابه التربوي على تضمينه قدراً من: التشويق، والإثارة: العاطفية والذهنية للمخاطبين، فتارة كان يبدأ كلامه بسؤال إغرائي؛ لجذب انتباههم فشدهم إليه؛ ليقدم لهم مفهوماً جديداً غير مألوف كما في قوله ﷺ: “أتدرون من المفلس؟، قالوا: المفلس: من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة: بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي: قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا؛ فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، قبل أن يُقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طُرح في النار.” (البخاري ومسلم، ب.ت، ج8: 18)، ولتعليم أصحابه رضوان الله عليهم، أحب الكلام إلى الله -عز وجل- وحثهم على شغل ألسنتهم بذكره؛ خاطب أبا ذر رضي الله عنه بادئاً بالسؤال المشوِّق: “ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟، قلت: بلى يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال: أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله وبحمده.” (مسلم، ب.ت، ج4: 2094).

وفي بعض المواقف، كان الرسول ﷺ، يستخدم (الألغاز) في بداية كلامه، فيتحدث بكلام مختصر مبهم؛ ليحفز السامع على السؤال والاستفسار، ففي الحديث “عن أبي قتادة بن ربعي، رضي الله عنه، أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ، مرّ عليه فقال: مستريح ؟ أو مستراح ؟ منه قالوا: يا رسول الله : ما المستريح ؟ والمستراح منه ؟، فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.” (مسلم، ب.ت، ج2: 656).

ولمزيد من التشويق للمتعلم، كان الرسول ﷺ يخبر أصحابه رضوان الله عليهم بأشياء فيها الترغيب مع الشيء من الغرابة ومثال ذلك قوله: “يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، فقالوا: كيف يا رسول الله ؟! قال: يقاتل هذا في سبيل الله -عز وجل- فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله -عز وجل- فيستشهد.” (مسلم، ب.ت، ج6: 40).

ن- إمتاع المتعلم وإدخال السرور عليه.

كان من هديه ﷺ في الخطاب، استثمار بعض المواقف بقول أو فعل أو عمل يدخل السرور على المخاطب، وقد أشار (الحدري، 1997: 222) : إلى أثر الدعابة الإيجابي على المتعلم والمتمثل في إزالة الملل العالق بنفسه؛ نتيجة تعرضه للهموم والأحزان في حياته، كما أنها تبعث على النشاط والمرح لديه؛ فتثير في نفسه محبة الناصح، ولتحقيق الغرض المذكور أعلاه؛ استخدم الرسول المربي ﷺ العديد من الوسائل كان من أبرزها ما يلي:-

1. المداعبة بالكلام لا سيما مع الصغار.

وقد روى أنس ابن مالك -رضي الله عنه- “أنه كان النبي يتخالط بنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟.” (البخاري، 1987، ج3: 37).

2. استخدام المزاح مع الكبار لتقديم معلومة قد يغفلون عنها.

ومن الشواهد على ذلك ما رواه أنس بن مالك –رضي الله عنه- “أن رجلاً استحمل رسول الله ﷺ فقال: إني حاملك على ولد الناقة، فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟، فقال رسول الله ﷺ: وهل تلد الإبل، إلا النوق.” (الترمذي، ب.ت، ج4: 357).

ولقد مازح الرسول ﷺ العجوز الصوّامة القوّامة، حينما جاءته فقالت يا رسول الله: ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز؛ فوّلت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول: “إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً.” (الترمذي، 1994، ج1: 199).

ويلحظ في الحديث السابق، أن الرسول ﷺ خاطب المرأة العجوز باحترام وتقدير لشخصها؛ حينما كنّاها بأم فلان، وفي ذلك دلالة تربوية على أن مزاح المربي ينبغي أن يكون منضبطاً: لا ينتقص من قدر الآخرين، أو يسخر منهم، أو يستهزأ بهم.

3. استخدام الضحك للتعبير عن الإعجاب ولإغراء السامع.

ففي الحديث عن عثمان رضي الله عنه: أنه دعا بماءٍ متوضأ، ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكك ؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين ؟ قال: “رأيت رسول الله ﷺ توضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكك ؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء : فغسل وجهه؛ حطّ الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهّر قدميه كان كذلك.” (ابن حنبل، ج1: 58).

س- تقديم التعزيز المباشر للمتعلم.

روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال لبلال: “يا بلال حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفّ نعليك بين يديّ في الجنة قال: ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كُتب لي أن أصلي.” (البخاري، 1987، ج1: 386)، ففي الحديث السابق، بادرﷺ إلى تقديم التعزيز المباشر لبلال، رضي الله عنه، على سلوكه الإيجابي، المتمثل في احتفاظه الدائم وقدر المستطاع بطهارته مع حرصه على صلاة النوافل ما أمكن.

ع- تنوع تقنيات الخطاب التربوي.

من خلال النماذج التي عرض لها الباحث، سابقاً يتجلى استخدام الرسول المربيﷺ لأساليب تربوية متنوعة، بما يتلائم مع الموقف الذي يكون بصدده، فتارة استخدم ﷺ الترغيب والترهيب، وتارة لجأ إلى الحوار المقنع، أو ضرب المثل، والمقارنة بين الشيء ونقيضه، وتارة استثمر القصة الهادفة؛ لترسيخ بعض القيم والاتجاهات السلوكية وما إلى ذلك من الأساليب، والكلام نفسه ينطبق كذلك على الوسائل التي استخدمها ﷺ حيث كانت متنوعة ومؤثرة.

رابعاً : معايير جودة الخطاب التربوي المتعلقة بمراعاة ظروف المخاطب وإمكاناته.

التربية في جوهرها نوع من الاتصال الإنساني، الذي لا يؤتي نتائجه الإيجابية إلا حينما يتوفر فيه البعد الأخلاقي والإنساني (حمدان، 2000: 71، 72)، ومن خلال تتبع الخطاب التربوي في السنة النبوية، تبين بشكل جلي: مراعاة الرسول ﷺ لظروف المخاطب وإمكاناته وتمثل ذلك من خلال جوانب عديدة هي في حد ذاتها معايير جودة وتميز في هذا المجال، يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:-

أ- التودد في الخطاب وإظهار الحرص على إفادة المتعلم.

فالرسول المربي ﷺ كما وصفه القرآن الكريم، رؤوف بأمته حريص على المؤمنين(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)(التوبة: 128). وقد عبر الرسول ﷺ عن إشفاقه: ورحمته وحرصه على أمته بقوله: “إنما مثلي ومثل أمتي، كمثل رجل، استوقد ناراً فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبّهن، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي!.” (مسلم، ب.ت، ج7: 64).

وأوصى الرسول ﷺ بالتزام الرفق بقوله: “إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه.” (ابن ماجة، ب.ت، ج2: 1216)، وفي الحديث الشريف عن معاذ رضي الله عنه “أن النبي ﷺ أخذ بيده يوماً، ثم قال: يا معاذ إني لأحبك، فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك، قال: أوصيك يا معاذ : لا تدعنَّ في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على: ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.” (ابن حنبل، ب.ت، ج5: 245).

ب- الاستجابة لحاجات المتعلمين الملحة.

عبر عن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه– قال: “قالت النساء للنبي ﷺ: غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار فقالت امرأة واثنين فقال: واثنين.” (البخاري، 1987، ج1: 50).

ج- إظهار الاهتمام بالمخاطب؛ بالإقبال بالوجه عليه.

فالرسول ﷺ، كان من عادته في مخاطبة الآخرين كما روى عمر بن العاص -رضي الله عنه- “يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك.” (الهندي، 1981، ج7: 16). وفي الحديث: عن أبي بُردة، عن أبي موسى عن أبيه قال: “صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: مكانكم، فاستقبل الرجال، فقال: إن الله -تبارك وتعالى- يأمرني أن آمركم: أن تتقوا الله وأن تقولوا قولاً سديداً، ثم تخطّى الرجال فأتى النساء فقال: إن الله -تبارك وتعالى- يأمرني أن آمركم : أن تتقين الله -عز وجل- وأن تقلن قولاً سديداً.” (ابن حنبل، 1999، ج32: 476).

د- إنزال الناس منازلهم.