12- تشخيص المعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي

تشخيص المعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي

بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل

إعداد

د. رضا بن المبروك ساسي

أنجز في:

ذي القعدة 1430ﻫ /2009م

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع

ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون

خطة البحث

- توطئة:

لقد بلغ مشكل التربية والتعليم في العالم العربي والإسلامي درجة الإعضال” ويكفي أن تكون طرفا في المشهد التربوي التعليمي، بأي صفة من الصفات، ليصيبك غبارها وشررها المستعر بحسب درجة المعايشة والوعي والإدراك وبحسب المدى الذي تبلغه في علاقتك وانتظاراتك من نظام التربية والتعليم. (عبد المجيد،بنمسعود،2009).

إلا أنّ التأكد من تلك الأزمة التي اكتسبت صيغة المعضلة واكتسبت إجماعا تلقائيا فيستوجب الموضوعية والتريث العلمي لتجميع المعطيات وتحليلها وتمحيصها وتشخيصها تشخيصا استقرائيا نسقيا منظوميا.

هكذا إذن وأمام تواتر التأكيد على وجود مظاهر الإعضال في عديد الأدبيات التربوية العربية والأجنبية وبغض النّظر عما يصدق منه فالاجماع حاصل حول الأزمة، لكن الذي بقي مثار تباين واختلاف هو نوعية التشخيص وما يعتمد فيه من معايير وما يحكمه من رؤى وتصورات وما ينتهى إليه من نتائج وقرارات وما يستتبعه من حلول ومعالجات.

ذلك هو في حقيقة الأمر هو موضوع البحث الذي أوكل إلينا الاهتمام به ليكون ضربة البداية في بلورة الرؤى النظرية لارساء نموذج تربية أصيلة في عالمنا العربي.

هذا البحث الموكول إلينا سيسعى إذن إلى تحديد أوجه الإعضال القائم في النظام التربوي العربي ورصد الأعراض المرضية التي أضحت مستفحلة ومزمنة فيه مع محاولة استقصاء للأسباب الفكرية والتطبيقية وتوقع الانعكاسات والآثار على الأجيال والمجتمعات العربية.

كما سنحاول من خلال ذلك التشخيص الكمي والنوعي التعرف على “سرّ لصوق سمة الاخفاق ببنية نظام التربية والتعليم في الوطن العربي على الرغم من محاولات الإصلاح المتعددة التي أجريت على مدى نصف قرن أو يزيد من حصول الأنظمة العربية على استقلالها والحال أن طاقات أهدرت وأموالا باهضة أنفقت في ذلك السبيل”(بنمسعود،2009). كما سنسعى لصياغة الفرضيات الفرعية والرئيسية المفسرة لذلك الإعضال والأزمة الخانقة عسانا نسهم في رسم معالم رؤية تقترح البدائل وتساعد على إخراج أمتنا من معضلة خانقة بتأسيس خيار تربوي يحقق شهودا حضاريا بتحقيق المشاركة العالمية لتكون أمة شاهدة كما أرادها الله عزّ وجل: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَىٰ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة: 143).

- الإشكالية:

وبناء على ما تقدم و بعد التأكد من تفاقم معضلة حقيقية أبرزتها لنا الدراسات السابقة التي تمكننا من الإطلاع عليها لحد الآن يجدر بنا أن نحاول الإجابة عن الأسئلة التشخيصية الواصفة للمشكل وهي على التوالي:

ما سر لصوق سمة الإخفاق ببنية نظام التربية و التعليم بالوطن العربي بالرغم من محاولات الإصلاح المتعددة التي أجريت على مدى نصف قرن أو يزيد من حصول الأنظمة على استقلالها و رغم الأموال الباهضة التي أنفقت في الغرض؟

ما الذي يفسر هذا التردي الذي آلت إليه مخرجات التعليم والتربية العربية رغم المجهودات التي بذلت في صياغة المناهج العديدة و العمل على تعديلها عند كل إصلاح؟

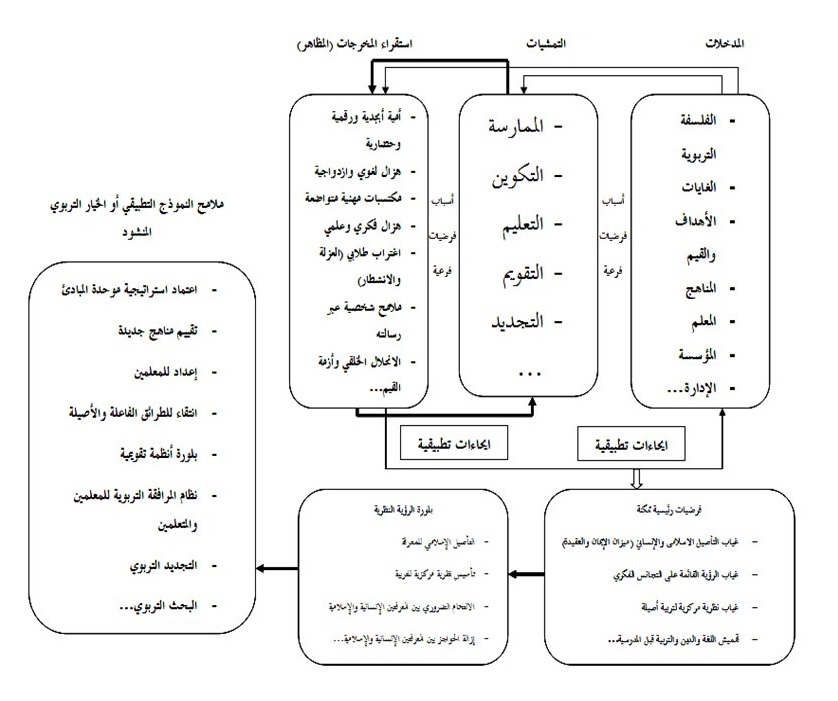

وسعيا منا لاقتراح تحليل دقيق لمظاهر الأزمة التربوية في العالم العربي والإسلامي ارتأينا اعتماد مقاربة منظومية متعددة الأوجه تهتم بالدال من المدخلات والتمشيات والمخرجات التعليمية والتربوية الملفتة للنظر والظافرة بإجماع الباحثين. سنعتمد إذن منهجية تحليل النظم لعلها تساعدنا على الكشف عن طبيعة مختلف العناصر التي يتألف منها النظام التربوي السائد في العالم العربي والإسلامي ونوعية العلاقة التي تشد بعضها إلى بعض، والعلاقة بين مدخلات ذلك النظام وبين مخرجاته للوقوف على مدى نجاعته أو عدم نجاعته في أداء ماهو منوط به من الوظائف والأدوار.

3- الفكرة المحورية:

تتمثل الفكرة المحورية في بحثنا هذا بإذن الله في محاولة إجرائية تشخيصية للمعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي والتعرف على أسبابها الفكرية والتطبيقية وأثرها في تكوين الأجيال وفي أوضاع المجتمعات العربية.

يهدف بحثنا هذا إلى إنارة السبيل لكل الأبحاث و من بينها بحثنا عساه يهدي سبيلنا وسبيل العاملين معنا إلى بلورة رؤى نظرية وإلى تحديد ملامح نموذج يتجاوز مظاهر الإعضال واقتراح فرضيات تفسيرية وأخرى رئيسة.

لذلك سنسعى في هذا العمل للإجابة عن الأسئلة التالية:

ماهي مظاهر الإعضال في الأنظمة التربوية العربية؟

ما الذي يكمن وراء ذلك الإعضال؟ وبعبارة أخرى ما الذي يفسر تدني المخرجات التعليمية ويشرح درجة الابتعاد عن الأهداف المنشودة؟

ما طبيعة الانعكاسات المترتبة عن ذلك التأزم على مستوى تكوين الأجيال؟

ما هي الآثار المتوقعة في المجتمعات العربية في مستقبل الأيام؟

4- بنية البحث:

انطلاقا من إشكالية البحث ومن أسئلته الفرعية تمكنا بعون الله وتوفيقه في مرحلة أولية من تحليل ما تكرر من

مظاهر دالة تعلقت بالمدخلات أوبالتمشيات أو بالمخرجات فحاولنا استقراء الأدبيات بجرد ما تواتر من مشكلات وعملنا على فرز وتجميع ما تقارب معنويا في فئات واصفة تجنبا للتجزئة المشتتة فكانت المحاور كالآتي:

- معضلة الأمية الأبجدية بالعالم العربي والإسلامي

- مظاهر معضلة الأميّة الأبجدية

- من الأسباب المفسرة لمظهر الأمية

- من انعكاسات الأمية على تكوين الأجيال وآثارها على المجتمعات

- معضلة التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي

- معضلة القيد للالتحاق بالتربية قبل المدرسية

- انعكاسات ضعف القيد المسجلة بمرحلة التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي

- أثر ضعف القيد في نهضة المجتمع العربي

- الأسباب الكامنة وراء القصور البيداغوجي

- تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية قراءة وكتابة وتخاطبا

- مظاهر الضعف في اللغة العربية

- الأسباب الكامنة وراء الضعف اللغوي الموصوف

- من انعكاسات تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية

- تدني المخرجات المتعلقة بالرياضيات والعلوم والتفكير النقدي

- مظهر المعضلة المتعلق بتدني المردود العلمي والفلسفي للمدرسة العربية

- من الأسباب المفسرة لندرة التفكير العلمي والنقدي

- من الأسباب الفكرية والتطبيقية المفسرة للظاهرة

- من انعكاسات تدني المردود الفكري على مستوى تكوين الأجيال

- من آثار التدني في المخرجات المتعلقة باكتساب التفكير العلمي في أوضاع المجتمعات العربية

- مظاهر الاغتراب لدى الطلاب ومعلميهم

- واقع الاغتراب لدى الطلبة العرب

- من الأسباب المفسرة لظاهرة الاغتراب الطلابي

- من آثار الاغتراب الطلابي

و- ضعف استبطان القيم الأخلاقية والمدنية

– العنف المدرسي: بعض مظاهره، انعكاساته ،آثاره،

– الغش الطلابي في الامتحانات المدرسية لدى الطلاب:بعض مظاهره ،انعكاساته ،آثاره

ز- صياغة الفرضية الرئيسية للمشروع

اقترحنا هذه المحاور بعد عملية استقراء للأدبيات والدراسات ذات العلاقة بالتأزم و الإعضال الذي أصاب التربية العربية و بعد الاتفاق على تحليل نسقي منظومي ساعدنا على وصف وتحليل مظاهر المعضلة الممثلة في الفشل الذي لصق بالمخرجات المعرفية و القيمية أن غياب الأصالة وغياب ميزان الإيمان والأمانة الاستخلافية كل ذلك كان وراء ما تردت إليه التربية في العالم العربي والإسلامي.

هكذا إذن حاولنا أن تكون المحاور المقترحة مستجيبة للمنهج التحليلي الذي اخترناه ومراعية لطبيعة لطموح البحث- المشروع الموكول إلينا.

5 – بعض مصطلحات البحث:

من المفاهيم النظرية أو الإجرائية التي يمكن للقارئ أن يلتبس عليه الأمر في فهمها نشير إلى أهمها لذلك كان لزاما علينا أن نفيدهم بقصدنا في المصطلحات التالية وهي:

- التأصيل: “التأصيل في اللغة مشتقّ من (أصل) الشي أي أساسه الذي يقوم عليه ورجل (أصل الرأي) أي محكم الرأي وهي القاعدة والأساس المتين الذي يقوم عليه الشيء.”

أما التأصيل في الاصطلاح فهو وثيق الصلة بمعناه اللغوي إذ هو بناء مناهج الحياة على الأصول الثابتة للمجتمع أو الأمة أو هو بعبارة أخرى أن نرُدّ ما ندّ أي (ما أخرج) عن أصله إلى هذا الأصل مرة أخرى…

والأصل أو الأصول المقصود بردّ الأشياء إليها (لدى المسلمين) هي مصادر الشريعة الإسلامية حيث الأصل الأول هو القرآن الكريم والأصل الثاني هو السنّة النبوية ثمّ تأتي أصول التشريع الأخرى تبعا لهذين الأصلين كالإجماع والقياس فيما ليس فيه نصّ قرآني أو نبوي.

وبعبارات أخرى فإنّ” التأصيل هو إعادة كليات الحياة كلها لا سيما الحياة العامة إلى أصول الأمة الدينية وما تأسس عليها من أعراف كريمة أو هو إرجاع مناهج الحياة وما يتفرّع عنها من قوانين وخطط إلى هذه الأصول”.

والتأصيل من وجه آخر هو إعمال الأصول في القضايا المعاصرة، مع الانتفاع من المعرفة والتجربة البشرية فهو تأصيل مستنير متفتّح على التحديث الرشيد.( محمد عبدا لله النقرابي، 2005 م).

يقتضي فهم الأصالة ما يلي :

- ضرورة المعرفة والفهم لثقافتنا: فهم هذه الثقافة من مصادرها الأصلية، ومن أهلها الثقات، وبأدواتها ومناهجها الخاصة.

- الاعتزاز بالانتماء العربي الإسلامي: يشعر المثقف العربي المسلم، الذي ينتمي إلى ثقافة العرب والمسلمين، أنه عضو في جسم هذه الأمة، وأنه متحرر من عقدة النقص التي يعاني منها بعض الناس تجاه كل ما هو غربي. إنه يعتز بلغته، لغة القرآن والعلوم، ويعمل على أن تكون لغة الحياة، ولغة العلم، ولغة الثقافة.

- العودة إلى الأصول: أي إلى أصولنا وجذورنا العقدية والفكرية، والأخلاقية، و تحويل اعتزازنا النظري والعاطفي إلى سلوك عملي حتى لا يصبح ظاهرة مرضيَة أو مجرد كلام يردد، وشعارات ترفع، وصيحات تتعالى، لسرد الأمجاد، وتعظيم الأجداد.

د- الانتفاع الواعي بتراثنا: والغوص في حضنه الزاخر، لاستخراج لآلئه وجواهره..

- التربية قبل المدرسية: هي تلك المرحلة التي تسبق دخول الطفل إلى المدرسة الابتدائية، أي المرحلة التي تمتد من الولادة إلى سن السادسة تقريباً. وهي لا تتم في مؤسسات قائمة بذاتها ومستقلة تمام الاستقلال عن جوانب الحياة الاجتماعية بل ترتبط بها وتؤهل الطفل لها.

وتنقسم مرحلة التربية ما قبل المدرسية إلى مرحلتين:

- مرحلة دار الحضانة: وهي مؤسسات تستقبل الأطفال من الأيام الأولى حتى الثالثة من العمر، وتستهدف توفير الرعاية لهم بما يتناسب ومكوناتهم البيولوجية والصحية والغذائية والحركية والعاطفية والكلامية في فترة غياب أمهاتهم، سواءً أكان الغياب بسبب العمل أم لسبب آخر. تقوم دار الحضانة بدور البيت البديل، وتلبي حاجات الطفل الأساسية، وتسهم المربية فيها بتقديم وجبات الطعام، والرضاعة واللباس والنظافة، والنوم، وتعمل على تنظيم جو الدار على نحو يجعله قريباً جداً من جو المحيط الأسري.

- رياض الأطفال: وهي مؤسسات تربوية تستقبل الأطفال من عمر الثالثة حتى السادسة، وتسعى إلى توفير الشروط التربوية المناسبة، والجو الملائم لرعاية القوى الكامنة للطفل بغية إيقاظها، وتسهيل سبل نموها من النواحي الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية جميعها.

- الكتّاب:

ظهرت مع انتشار الإسلام الكتاتيب، وبدأت تعلم الأطفال القرآن الكريم والأحاديث وبعض أحكام الدين، حيث بدأت بتعليم الطفل منذ سن الخامسة، القراءة والكتابة في منازل المعلمين أو في مكان مخصص لتعليم القرآن ومبادئ الدين الإسلامي (كالمسجد).

هذا وقد قامت الكتاتيب مقام رياض الأطفال في العصر الأموي والعباسي وما تلاه من العصور التي استمرت حتى فترة قريبة من الوقت. ظلت الكتاتيب مدة طويلة قبل الخمسينات المؤسسة التربوية الأساسية لتعليم الأطفال في المراحل المبكرة من حياتهم في معظم البلدان العربية.

تطورت بعض تلك الكتاتيب باتجاه التحول إلى روضات فقيرة بالأثاث والمواد التربوية.

– المعضلة التربوية : عرف السوسيولوجي المغربي (مصطفى محسن) المعضلة بكونها مجموعة العوائق والمشكلات والعراقيل والفشل الذي يعاني منه قطاع أو مجال والتي تشل حركيته العادية وتعوق إيقاع سيره الطبيعي أو تجعله محدود المردودية والكفاية غير مستجيب بشكل فعال لمجمل الغايات والأهداف والمقاصد التي يفترض أن يسير في اتجاه تحقيقها .

(مصطفى محسن، 1999).

أما الباحثان (رضا ساسي و مصدق الجليدي ،2009) فقد عرفا المعضلة في هذا البحث – المشروع بكونها المسألة التربوية الصعبة والخانقة التي تصف واقعا تربويا معقدا وأزمات متعددة يصعب حلها إلا بتظافر جهود الباحثين والتربويين والممارسين وتوظيف مقاربات متعددة المداخل (الفلسفية،الأنتروبولوجية،الاجتماعية والنفسية…). وفي هذا البحث – المشروع نحدد مظاهر المعضلة التربوية بتعريفها بالموضوع المتعلق بها وهو مجموع ما يعتبر معضلات جزئية. هذه المعضلات الجزئية هي مظاهر المعضلة، إذا ما تضافرت كونت معضلة كبرى ومعقدة..

وصفنا كل مشكلة مستفحلة بالمعضلة التربوية كلما اتجهنا ناحية مخرجات النظام التربوي ووجدناها مناقضة للأهداف القيمية والنفعية المرسومة للنظام التربوي العربي أو لملامح الإنسان العربي المنشود.

– التشخيص: التشخيص هو فهم طبيعة مشكلة وتفسيرها في ضوء العوامل المتعددة التي لعبت دورا هامّا في إنتاجها.

ويتمثل تشخيص الواقع التربوي مثلا وفهمه في الاستقراء و تحليل للدراسات والتقارير العربية و الدولية ذات العلاقة بالواقع التربوي قصد تنظيم مجموعة من العناصر المنفصلة عن بعضها في بنية دالة وإحصاء المؤشرات الواصفة للمعضلة التربوية في العالم العربي و الإسلامي وتنظيمها لعلها توجه الباحث المشخص إلى الفعل والانطلاق في سيروة التنظير والتطبيق .

- مفهوم الاغتراب : “الاغتراب هو حالة تضع الإنسان خارج ذاته، تحت تأثير نسق من العوامل التي تعيق انتاجية الإنسان وتعطل عملية الإبداع لديه وتدمر إمكانيته في التعبير الحر عن وجوده، فتمنع عليه ازدهاره وتفتحه الإنساني.

هذا ويحدد (مولفان سومان) خمسة أبعاد أساسية لمفهوم الاغتراب هي:

الحرمان من السلطة غياب معنى الحياة. غياب المعايير. غياب للقيم.إحساس بالغربة عن الذات.

فالاغتراب في حدود ما ننظر إليه هو:

الوضعية التي ينال فيها القهر والتسلط والعبودية من جوهر الإنسان وهو الحالة التي تتعرض فيها إرادة الإنسان أو عقله للاغتصاب والقهر والاعتداء والتشويه.

وفي هذا السياق يمكن القول أن مظاهر الاغتراب تتبدى في أشكال أحاسيس مفرطة: بالدونية واللامبالاة والقهر والضعف والسلبية والانهزامية.

ويشير مفهوم الاغتراب إلى الحالات التي تتعرض فيها وحدة الشخصية للانشطار أو للضعف أو للانهيار، بتأثير العمليات الثقافية والاجتماعية التي تتم في داخلها أو داخل المجتمع.

ومفهوم الاغتراب هو الحالة أيضا التي يتعرض فيها جوهر الشخصية للعسر والإكراه. وفقا لذلك يمكن القول إن مفهوم الاغتراب في الشخصية يتحدد بالجوانب التالية:

- حالات عدم التكيف النفسي (عدم الثقة بالنفس، القلق المستمر، الرهاب الاجتماعي، المخاوف المرضية)

- غياب الإحساس بالتماسك الداخلي في الشخصية

- حالة ديمومة العقد النفسية

- ضعف أحاسيس الشعور بالهوية مثل الشعور بالانتماء، الشعور بـ:الجهد المركزي، الشعور بالحب، الثقة بالنفس، الشعور بالقيمة، غياب الإحساس بالأمن.

هكذا إذن يبدو أن مفهوم الاغتراب معقد يرتكز إلى منظومة من العمليات الأساسية للعملية الاغترابية ويمكن في هذا السياق تحديد أربعة أبعاد أساسية في بنيته: الإكراه والتسلط.

التسلط والعبودية والإكراه، مفاهيم مركزية في تحديد الوضعية الاغترابية. فالإنسان المستلب المغترب، إنسان فقد حريته في الجوهر، لأن الاغتراب لا يكون تغييبا للحرية.

فالإنسان حر عندما يستطيع أن يمتلك زمام نفسه ويسيطر على وسطه الشخصي والفيزيائي والاجتماعي ويكون حرا عندما يكون قادرا على إبداع أشياء توضع في خدمته.

وعلى خلاف هذا التصور إذا كان الإنتاج الإنساني يأخذ طابعا استعباديا مضادا لحرية الإنسان، عبر عمليات القهر والتسلط فإن الإنسان يتحول إلى كائن مستلب مغترب مهزوم بكل المعايير والدلالات الحقة في مفهوم الاغتراب ولذلك فإن غياب المشاركة في السلطة أو في القرارات التي توجه حياته ووجوده يشكل واحدا من أهم عوامل اغترابه واستلابه.

ومن مؤشراته:

- اللاّانتماء: يشكل اللاانتماء ركنا أساسيا من أركان مفهوم الاغتراب. إن الانتماء إلى جماعة أو طبقة أو مجتمع يتضمن وضعية من وضعيات التجانس الاجتماعي وبالتالي فإن تحقيق الذات الاجتماعية عملية تقوم على أساس بناء علاقة إيجابية مع الآخر وإذا كانت هناك تناقضات حقيقية في طبيعة هذه الانتماءات فإنها تمنع الشخص من الانتماء إلى نفسه أي تشطره، وبالتالي تمنعه من امتلاك هوية خاصة أي الشعور بالكيان الواحد الذي يستجمع تجارب الفرد، أو الشعور بامتلاك الإنسان معنى خاصا لحياته الإنسانية.

- الوعي المزيف: يشكل الوعي بالنسبة للإنسان طريقة في الوجود ومنهجا في الكينونة. والوعي هو التنظيم الدينامي للحياة النفسية إنه الحالة أو الكيفية التي يتمكن الإنسان بموجبها من أن يصبح موضوعا لذاته أي أن يجعل الفرد من نفسه موضوعا للمعرفة (Métacognition) وأن يكون بالتالي عبر وعيه بذاته سيدا لنفسه.

ومن هنا فإن أي تناقض بين الواقع والتجربة من جهة وبين الوعي الذاتي من جهة أخرى يشكل أهم عوامل الاغتراب.

- الجمود والانقطاع: يكون الإنسان مستلبا عندما لا يستطيع تجاوز الوضعيات النفسية والحالات الاجتماعية التي تحاصره وتحيط به.

فالإنسان الذي لا يغير الأشياء ولا يتغير يقع في مستنقع الجمود والعدمية الاغترابية، وهذا يعني أن الإنسان الذي لا يؤثر في وسطه ولا يجدد في معالم وجوده هو إنسان يعيش حالة اغترابية إلى حد كبير.

والإنسان المستلب هو الإنسان الذي يعيش حالة جمود تمنعه من تجاوز نفسه والظرف الذي يحيط به أي هذا الذي ينغلق على ذاته ولا يستطيع المبادرة إلى الإنجاز والإبداع والتجديد والابتكار وبالتالي فإن الإنسان يعيش نسقا من التناقضات في مختلف جوانب حياته ووجوده.

والإنسان يمتلك نزعة سيكولوجية لتحقيق التوازن إزاء هذه التناقضات وتتجلى هذه النزعة في منظومة من العمليات النفسية التي تفعل فعلها في تحقيق التوازن بين تجربة الفرد وبين تقديراته العالية لهذه التجربة، وبمعنى آخر تحدث هذه العمليات توازنا حقيقيا بين وجود الفرد وذاته كما أنها تعمل على تحقيق التوازن بين الهوية الفردية وصورة الفرد عن ذاته.

فالإنسان يعيش حالة صراع مستمرة بين النزعة إلى التوازن والنزعة إلى التجديد والابتكار.

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن الفهم السيكوسوسيولوجي (النفسي-الاجتماعي) يمكننا من الكشف عن المسافة التي تفصل بين تجربة الفرد الخاصة وتجارب الجماعات التي ينتمي إليها.

فالاغتراب مفهوم أداتي يمكننا من تحليل تأثير الشروط الخارجية والداخلية في تشكيل وعي الفرد وتوازنه النفسي. وبعبارة أخرى يمكننا القول بأنه لا يمكن اختزال مفهوم الاغتراب إلى أحد أبعاده النفسية والاجتماعية يجد المفهوم ماهيته وخصوصيته في وحدته الجدلية الجامعة مابين النفسي والاجتماعي في دائرة خارج الدلالة الإيديولوجية”.(علي أسعد وطفة 2008)

- محاولة في تحديد مفهوم العولمة :العولمة في أبسط معانيها هي التكامل الاقتصادي على مستوى العالم و تحويل اقتصادات العالم المتعددة إلى اقتصاد عالمي واحد و يعتبر تسليع التربية من أهم المضامين التربوية للعولمة حيث إن العولمة تعتمد كثيرا على الخصخصة التي تشجع الحكومات على رفع يدها تدريجيا عن قطاع الخدمات كالتربية و غيرها و دعم الحكومي المالي.

إن ظاهرة العولمة التي تمس الاقتصاد والثقافة والمعلومات وعالمية العلاقات وتزايد حركة الأفراد، والتطور الهائل لوسائل الاتصالات وتدخل المعلوماتية في حياتنا اليومية ومجالات العمل كلها ظواهر تمثل تحدياً وفرصة أمام النظم التربوية لاشك أن الناظر إلى آثار العولمة وخصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يجد أن اخطر ما فيها هو العولمة الثقافية وذلك بسبب التغييرات الكثيرة التي أحدثتها في هذا لمجال ، فالعولمة الثقافية تهدف أول ما تهدف إلى تعميم ثقافة واحدة على كل مجتمعات الدنيا بعيدا عن خصوصيات الأمم والشعوب، وهذا ما بدا واضحا في العقود الأخيرة بسبب تطور الوسائل التكنولوجية التي تسهم في غرس وتعميق العولمة الثقافية والتي من أهمها وسائل الإعلام بكل ما تحتويه هذه الوسائل من إمكانيات وطاقات. (خالد الصمدي، 2008).

فالعولمة إذن “إما أن تعبر عن النزعة الدولية في العلاقات بين الدول والثقافات الدولية أو العالمية أو الأمركة أو الخوصصة أو الاستعمار الجديد تحت مسميات مغايرة أو تلاشي الحدود الجغرافية باتجاه تكثيف وتسريع انتقال واتصال وتفاعل وتبادل الأفكار والأشخاص والأشياء بصورة معينة.

ومهما يكن الأمر فإن كل هذه التحولات تؤدي إلى إحداث واقع إنساني جديد يتسم بـ:

– انفتاح مجالات الثقافات البشرية على بعضها البعض سواء بصورة إيجابية أو سلبية،

– تلاقي الأديان والأجناس على خطوط التدافع الحضاري

– انتقال الأفكار والأشخاص والأشياء والسلع والخدمات وتداولها عالميا،

– تسارع انتقال المعلومات وزيادة حركة الاتصال مما يزيد في سرعة نقل القيم والثقافات داخل مدارات المجتمعات المختلفة

– انتقال قيم ومفاهيم ونماذج وأنساق المجتمعات المتحضرة من مراكزها الأصلية إلى عالم الثقافات والقيم الأخرى مما يحدث الصراع بين الوافد والأصيل

– تكريس فلسفات وأنماط التعليم الغربية المتغلبة حضاريا على فلسفات وقيم المجتمعات المتخلفة حضاريا،

– نقل القيم الحياتية والثقافية بصورة متسارعة ومتكاثفة مما يؤدي إلى ذوبان الشخصية التابعة والضعيفة، 8) اصطدام الإنسان المتخلف بثقافته المتخلفة مع قيم واقع حضاري مغاير وغلاب في حركته وأهدافه ومسيرته مما يضع بعض المجتمعات في أوضاع المواجهة غير المتكافئة أو الاضطرار إلى الانصياع وبالتالي فقدان الكثير من المقومات الأساسية،

– إحياء القوميات الدينية والثقافية كوسيلة من وسائل المقاومة والاستجابة للتحدي،

-نشر مفاهيم ومنطق الصراع والمواجهة كأسلوب لتكريس مقولات العولمة بكل أنواعها،

– إن هذا الواقع الجديد يؤدي إلى عولمة الأمراض والجرائم والمشكلات البيئية والصحية وغيرها،

– إن هذا الواقع الجديد يؤدي على نشر قيم التحرر الخاصة بالمرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها على وفق النموذج الغالب اليوم،

– انتشار ثقافة الاستهلاك والترفيه والتسلية الملهية في كثير من المجتمعات. “

فإذا كان هذا هو الوضع بصورة عامة فإن هذا لا يمنع من القول أن العولمة قد تخلق فرصا مهمة جدا للتحضر والتقدم لكثير من المجتمعات الواعية والذكية والتي تمتلك القدرة على التفاعل والتعامل بصورة متكافئة وبناءة. فالمجتمعات الذكية تستطيع أن تستفيد بصورة فعالة جدا من العولمة وتتجنب أكبر قدر ممكن من تأثيراتها السلبية القاتلة.(برغوث ،عبد العزيز “.2009)

محاولة حول تحديد مفهوم القيمة و القيم

تعددت وجهات النظر بشأن تحديد مفهوم القيمة على الرغم من التطورات الكثيرة التى طرأت على هذا الميدان المعرفى لذلك نجد تعددا لزوايا النظر فمنهم من .

1– ينظر للقيم من منظور فلسفي:ينظرالمثاليون للقيم على أنها مطلقة وثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ومصدرها عالم المثل، ويرى الواقعيون والبراجماتيون والوجوديون أن القيم على أنها تعتمد على خبرة الإنسان وذكائه وتجاربه الحياتية.

2-وآخرينظر من للقيم على أنها اعتقاد :فالقيمة هي المعتقدات التى توجه الإنسان إلى السلوك الذى يرغبه أو يفضله، فالقيم هي مفاهيم مجردة تبرز أفكار الأفراد ومعتقداتهم كالعدل والإيثار والتعاون والإخلاص والتضحية

- وثمة من ينظر للقيم على أنها معايير: أي “معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التى تقدمها الجماعة، يتشربها الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية ويقيم منها موازين يبرر بها أفعاله ويتخذها هادياً ومرشداً.

4-وهناك من ينظر للقيم على أنها تفضيلات وسلوك تفضيلي.

5-وهناك من يربط بين القيمة والاتجاه : فيعتبر القيمة تنظيم للخبرة التي تنشأ فى موقف تفاضلي، فتنمو وتتناسق حتى تصبح وحدة معيارية ثابتة في الضمير الاجتماعي للفرد، فى حين أن الاتجاه هو تنظيم للخبرة من نوع خاص يلون سلوك الفرد.”

“أما المقصود في استراتيجية تطوير التربية 2006 فهو ما ذكرناه سابقا أي تلك القيم التي تقترب من معنى المعايير العقلية والوجدانية المستندة إلى مرجعيات حضارية والتي تمكن صاحبها من الاختيار بإرادة حرة واعية.”

محاولة تحديد مفهوم العنف:

لغة:

يعرّف (المعجم الوسيط الجزء الثاني،631) “العنف فيحيل إلى الجذر عنف به وعليه،أي أخذه بشدة وقسوة ولامه و لذا فهو عنيف.”

(المنجد في اللغة العربية المعاصرة 2000م) “فهوالشدة والقسوة والحدة وعنّف بمعنى لام وأنكر وعامل بعنف معاملة سيئة.”

اصطلاحا:

يعتبر معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية لأحمد زكي بدوي”العنف أو الإكراه استخداما للضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما.”

ويعرف(خليل أحمد خليل،1995) “العنف بأنه السلوك الذي يستخدم الإيذاء باليد أو بالفعل أو بالكلمة،في الحقل التصادمي”فهو ذلك الفيروس الحامل للقسوة و والمانع للمودة.”

كما يصفه (بن عسكر،2003) “العنف المدرسي بكونه كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسمي أو النفسي بالآخرين من معلمين وأعوان وزملاء الدراسة، من خلال السخرية والاستهزاء من الآخر وفرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة.”

تعرف الباحثتان (تهاني منيب وعزة سليمان،2007) العنف بكونه “سلوك يهدف إلى إيقاع الأذى بالآخرين وقيام بأفعال عدوانية وتحطيم وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة تعبيرا عن الاعتراض المعبر عن الظلم والمهانة.”

أما العنف الجماعي فهو”اشتراك فرد مع مجموعة من الأفراد في الهجوم اللفظي أو المادي في أفعال عدوانية تجاه فرد أو مجموعة أخرى قد تمثل السلطة أو رموزها وقد يأخذ شكل التمرد والعصيان أو التظاهر السلبي وتحطيم الممتلكات العامة أو الخاصة تعبيرا عن الاعتراض نتيجة الإحساس بالظلم أو بالمهانة.”

نقصد بالعنف المدرسي في هذا المبحث كل تصرف طلابي يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين وكل إيذاء يمارس بين التلاميذ أنفسهم وكل ما يصدر عنهم من تدمير للممتلكات المدرسية والعبث بها، والاعتداء ماديا على الإطار التربوي و تمزيق الكتب المدرسية والكراسات أمام المعاهد والمدارس أو حرقها إضافة إلى العنف اللفظي الذي يلخص عدة دلالات تعبيرية(سب الجلالة، التحرش، الشتم، اللّعن، التعيير، التحقير…).

ومهما كانت المقاربات المعرّفة للعنف ورغم اختلافاتها وتباينها أحيانا في إعطاء المفهوم الصحيح لمصطلح العنف يعتبر هذا الأخير فعلا عدوانيا ضد الآخر أي أنه السلوك الذي يهدف إلى إيذاء شخص آخر أو الإضرار به. ذلك ما ذكرت به (آمال بن جماعة، 2004) في دراستها المعمقة المناقشة بجامعة تونس حول العنف الشبابي قائلة بأن: “العنف يؤشر عليه بمجموعة من السمات والخصائص المميزة له وهي على التوالي:

-“حالة مركبة من حيث أداؤها وترابطها في حالة ذاتية لها موضوعها(الأنا،الآخر،نحن ، الآخرون) .”

-“يتسم العنف بسمات الأداء الفردي أو الجماعي المنطلق من مبادرة عنيفة والمنبني على استجابات عدوانية.”

-“العنف تجربة نفسية اجتماعية قوامها إيذاء الآخر لكنها لا تنفصل عن تغيرات المجتمع وثقافاته السياسية.”

-محاولة في تحديد مفهوم الغش الطلابي:

تعد ظاهرة الغش في المدارس وتحديدا بالامتحانات المدرسية من اخطر المشاكل التي يواجهها التعليم وأكثرها تأثيرا على الحياة المدرسية والاجتماعية ومن”الناحية السوسيولوجية يمكن نعت الظاهرة بالاجتماعية لأنها ظاهرة متعددة الأبعاد والترابطات وتتصف بالتعقيد والكلية فضلا عن اتصالها الوثيق بكائن اجتماعي معين”.(حسين الحريش،2009).

تدل ظاهرة الغش على سلوك غير سوي، منحرف وغير أخلاقي، وهو سلوك مرضي يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق مكسب مادي أو معنوي أو من أجل إشباع بعض الرغبات والحاجات لدى الفرد وهو حلقة من متلازمة ثلاثية معروفة تتكون من الكذب والسرقة وخيانة الأمانة، فهو إذن خيانة للنفس وخيانة للآخرين تنطلق مع الامتحانات وتنتهي إلى كل مناحي الحياة.

فالغش عموما هو كل سلوك يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق كسب غير مشروع مادي أو معنوي أو إرضاء حاجة نفسية والغش المدرسي هو تزييف لنتائج التقويم الذي هو من أهم عناصر المنهج.

فهو إذن سلوك انحرافي يخل بالعملية التعليمية يضعف من فاعلية النظام التعليمي ويعوقه عن تحقيق أهدافه التي يسعى إلى بلوغها ( فضيلة عرفات،2009).

وهو بالإضافة إلى كل ذلك ” استخدام لوسائل غير مشروعة للحصول على إجابات صحيحة ينقلها الطالب أو الطالبة من دون وجه حق فهو ضرب من السرقة والادعاء والتزييف وهو إهدار لقيمة تكافؤ الفرص وهو عدوان صارخ على الأمانة والصدق والمجتمع كله “( فضيلة عرفات،2009) وهو مؤشر على التواكل والكسل والخمول وعلى ضعف الإيمان وضعف الضمير والوجدان كما أنه مؤشر على تدني مستوى التربية الأسرية وضعف التوجيه والإرشاد الأبوي”.(فيصل الزراد،2009).

6 – الحاجة للبحث:

لقد كان بناء مشروع إحياء تربية أصيلة جامعة بين النظري الأصيل المتفتح والمعاصر الجيد، ومن ثم بناء نموذج قابل للحياة فاعل في مجتمعات تبحث عن التطوير والجودة والأمن الاجتماعي في أشد الحاجة إلى انطلاقة منهجية إجرائية تنطلق من تحليل الحاجات المتأكدة والدالة ووصف الحالة التي عليها الواقع التربوي.

لذلك كان لزاما علينا اعتماد مقاربة تقويمية إجرائية تتأمل وتفحص وتنقل صورة أمينة عن الدال من الاختلالات في المجال التربوي وفي جل مراحله تقريبا.

إن محطة التشخيص هذه هي ضربة البداية لتحديد المظاهر والبحث في الأسباب والظروف والعوامل الفكرية والتطبيقية وبالتالي تهتم بالانعكاسات على الأجيال والمجتمعات و تقترح فرضيات جديدة بناء عليها.

فالتشخيص لتحليل الحاجات وتحليل المظاهر الدالة الإيجابية والسلبية هما منطلقا مقاربات المشاريع التنموية، الصغرى والكبرى، المتوسطة المدى وبعيدة المدى .

7- علاقة البحث بالمشروع:

جاء في وثيقة الخيط الناظم أن الهدف من كل هذه الأبحاث هو الوصول إلى رسم ملامح نظرية ممهدة لبناء النموذج التطبيقي المنشود. وعليه فإن انطلاقة علمية لا تكون إلا بعد تشخيص دقيق لجوانب المعضلة التربوية وتحليل لمحتوى البحوث والأدبيات والتقارير الدولية والعربية الواصفة أو حتى المشيرة لبعض المشكلات ذات العلاقة.

لا يتأتى لنا تصور نظري إلا إذا اقتربنا من الواقع وشخصنا وفسرنا الأسباب الفكرية والتطبيقية واستبقنا الانعكاسات على مستوى تكوين الأجيال وتتبعنا الآثار المحتملة في أوضاع المجتمعات العربية والإسلامية مستقبلا.

نحاول الإجابة فنقول بأن تحري الحذر والجودة في مثل هذه المشاريع التنموية والمستديمة في قطاع استراتيجي حساس كالتربية يستوجب النظرة المعمقة والتحديد الدقيق للمطلوب منا جميعا نحن كمنظرين ومطبقين وتحديد الوجهة والغاية واختيار الطريقة والنهوج .

فالعلاقة بين موضوعات بحثنا والنظرية علاقة عضوية فبحثنا هو المنطلق ونتائج تشخيصنا هي البوصلة الهادية إلى نحت مكونات وملامح النموذج التطبيقي.

لذلك نعتبر أن البحث الراهن هو ذو طبيعة إجرائية بالأساس ويستجيب بصفة جلية إلى شروط الخيط الناظم ووثيقة الاستكتاب في جل أسسها وشروطها.

8– منهجيّة البحث وأدواته:

ولما كانت طبيعة البحث إجرائية وكانت المقاربة التي فرضتها علينا إشكالية الدراسة تقييمية وذات منحى واتجاه تشخيصي للمعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي سنعتمد بإذن الله منهج الوصف والتحليل الكمي والنوعي للمعطيات المجمعة من التقارير العالمية والوطنية المهتمة .

كذلك نذكر هنا ما دامت طبيعة البحث الراهن تنظيرية ومادامت رافدا داعما للتقصي النظري وللأجرة التطبيقية اعتمدنا منهجا تحليليا معفى من مناهج التجريب الوضعية والتكميمية. لذلك حاولنا استقراء الأدبيات المحكمة والأبحاث الجامعية (رسائل الماجستير والدكتوراه) واستفتاء الباحثين المتعاونين معنا (عبد المجيد بن مسعود، عماد الدين خليل ،مصدق الجليدي ،حميدة النيفر، الخليل النحوي ،عبد السلام الأحمر، أبو دف) حول تحديد شبه جامع للمعضلة التربوية ولمظاهرها.

وبعد تنسيق واتصالات مكثفة جمعنا وفكرنا في انتقاء وحدات خطابية مكتوبة لاعتمادها كشواهد ممثلة على الواقع التربوي العربي موضوع الأبحاث و اتفقنا بعد تشاور مكثف أنا والباحث مصدق الجليدي وبتزكية من الباحث حميدة النيفر على ما يمثل المعضلة وعلى طريقة البحث في أسبابها و انعكاساتها وعلى ما يمكن أن يشكل فرضيات للمشروع.

كذلك حددنا معا مظاهر المعضلة التربوية بتعريفها بالموضوع المتعلق بها وهو مجموع ما يعتبر معضلات جزئية.

هذه المعضلات الجزئية هي مظاهر المعضلة، التي إذا ما تضافرت كونت معضلة كبرى ومعقدة..

تكون ثمة معضلة إذان إذا ما مثلت مشكلة مستفحلة عند اتجاهنا ناحية مخرجات النظام التربوي و عند اكتشافنا أنها مناقضة

أو مخالفة للأهداف المرسومة أو المفترضة أن تكون.

لكن كيف حددنا أسباب المعضلة التربوية؟

لقد رأينا أن المعضلات الجزئية التي هي عينها مظاهر المعضلة التربوية تقع ضمن مخرجات النظام التربوي أي المخرجات السلبية الدالة والمستفحلة.

أما الأسباب فتقع قبل هذه المرحلة، أي في مستوى المدخلات أو في مستوى التمشيات الوسيطة.

فالفلسفة التربوية مثلا قد تكون مغالية في نفعيتها أو في ماديتها وهذا من المدخلات، وقد تكون الطرق البيداغوجية تسلطية أو لا تساعد على الفهم وهذهمن المدخلات أيضا.

أمّا الانعكاسات فتسبق الآثار والانعكاسات فهي متغيرات وسيطة بين مظاهر المعضلة (المعضلات الجزئية) والآثار السلبية. فالإخفاق في اكتساب المشرفين التربويين قبل الخدمة لكفايات جيدة في مهنة الإشراف ينعكس سلبا على علاقاتهم بالمعلمين والآثار هي تدن في كفايات المعلمين أنفسهم في التدريس.

فيكون النموذج التفسيري كالتالي:

عدم تحقيق الأهداف المرسومة أو التي كان يجب أن ترسم يؤدي إلى ظهور أزمات ومعضلات تنعكس سلبا على مستوى أداء الفاعلين الاجتماعيين الذين كانوا فاعلين تربويين فتترسب بسبب ذلك آثارا طويلة المدى من نوع الفقر المتواصل –التبعية الاقتصادية المزمنة- الوقوع تحت الاحتلال- ارتفاع معدلات الطلاق – ارتفاع معدلات الجريمة…الخ.

لقد اعتبرنا الأسباب فرضيات جزئية، لأن الخروج من المعضلة التربوية يتم أولا بمعرفة أسبابها. وسبب الأسباب جميعها هو ما يمثل الفرضية المركزية للمشروع.

نحن نلاحظ مثلا أن الآثار السلبية للمعضلة التربوية التي هي جملة أزمات المجتمعات العربية (التخلف- الفقر- المديونية-التبعية-الاحتلال- الحرب الأهلية…الخ) لا توجد في البلدان الغربية أو لا توجد فيها بنفس الدرجة.

ذلك ما حاولنا اختزاله فيالنموذج الأستراتيجي التالي:

استراتيجيةالخطة البحثية المتعلقة بتشخيص المعضلة التربوية في العالم العربي الإسلامي (رضا ساسي)

وللتذكير حاولنا أن نتحرى في هذا البحث درجة مقبولة من الصدق والثبات والأمانة عند تحديد الفئات المحورية والمتعلقة بما يرتبط بالدال من العناصر الواصفة للمدخلات أو المخرجات أو التمشيات التعليمية وبعد متابعة يقظة لوحدات الخطاب المتكررة والمنتظمة الواصفة لبعض مظاهر المعضلة التربوية لعلنا نتمكن من صياغة رئيسية للمشروع.

9– الدراسات السابقة والأدبيات ذات العلاقة:

عدنا إلى بعض الدراسات التي تعمّقت في المسألة التربوية واهتمت بواقع التعليم في كل المراحل من الكتاتيب والمدارس الابتدائية إلى المعاهد الثانوية والكليات والمعاهد العليا فسجّلنا تألّما من الواقع وإجماعا على ضرورة التدخّل والنجدة لإنقاذ الأمر والتأمّل في الممارسات والمنطلقات.

ومن الدراسات السابقة التي عدنا إليها ودفعتنا إلى التقدم في البحث نصف ما يلي:

1-لقد كان “كتاب” أشتات مجتمعات في التربية والتنمية دار الفكر العربي القاهرة 2003 (لأحمد المهدي عبد الحليم) منطلقا للبحث ومرجعا رجعنا إليه كلّما حاولنا التعرف على جوانب المعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي وذلك للأسباب التالية:

- احتواؤه على معطيات وبيانات كميّة (إحصائيات تؤشّر لوجود معضلة تربوية عربية).

- إبرازه للدال من مظاهر (الأزمة، التخلّف، المعضلة).

- اختياره لخطاب تأصيلي تحديثي يذكّر بمقوّمات الأصالة المضاعفة (استنارة واستفادة واضحة من القرآن والسنّة ومن كتب التراث التربوي القديم والمعاصر).

- محاولته الجادة في تحليل الأسباب الفكرية والتنظيمية المفسّرة لأوجه الخلل التربوي في العالم العربي والإسلامي.

- محاولته في توقع لواقع الانعكاسات التي يمكن أن تنجرّ على الأجيال وتكوينها.

- اقتراحه لعديد المقترحات الهادفة إلى صياغة فرضيات جديدة أو حلول مؤقّتة لمعالجة جوانب المعضلة.

ضمّ هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والبحوث وصفها المؤلّف بكونها أشتات مجتمعات في التربية والتنمية لما تبدو عليه النصوص لأول وهلة كموضوعات متفرّقة تكاد لا تكون كتابا “تقليديا” يبنى فيه كل فصل على سابقه.

إلا أنّ القارئ المتأمل في محتويات العمل يدرك بعد ربط علاقات معنوية بين النصوص أن خيطا فكريا رابطا ونسجا إبداعيا اهتمّ بالمعضلة التربوية وبجوانبها المختلفة فعمل على توظيف مظاهر الخلل العام في الأنظمة التربوية العربية الإسلامية من ذلك مشكلة قصور المناهج التعليمية وأزمة منظومة القيم المنشودة والمبثوثة، المكانة الهامشية للغة العربية في المنهج وفي التدريس.

أما القيمة المضافة في هذا الكتاب فتتمثل في المنهجية العلمية المذكّرة بالمفهوم النظري والإجرائي قبل شروعه في أي تحليل وفي حسّه النّقدي وأساسا في سعيه لتقديم الإضافة ومحاولة صياغته لحلول مساعدة على المعالجة والإصلاح وفي جهده المتمثل في تقديم رؤى جديدة ميسرة لمشاريع إنتاج نماذج تأصيلية متأملة في التجارب الكونية الحديثة.

لقد بذل الباحث جهدا يحسب له تمثل بالأساس في تحقيق مختلف أغراض الكتاب إلا أنّ المؤلّف لم يتطرّق بصفة مستفيضة لجل الأسباب الفكرية والتطبيقية التي حالت وتحول دون تطوير المنظومة التربوية العربية ولم نتوقع إلا انعكاسات محدودة لمثل تلك العوائق والصعوبات الموصوفة.

لقد اجتهد الباحث في التأمل في عديد مظاهر التأزم التربوي وركز محاضراته الملقاة في مناسبات علميةعديدة وفي مقالاته المنشورة في دوريات محكمة وغير محكمة وجمع عديد المعلومات إلا أنه لم يتوخ منهجا منظوميا في تناوله لمظاهر الإعضال.

لقد ساعدنا هذا المؤلّف على استكناه الخطاب المبثوث في فصول فأثار فينا عديد التساؤلات الواقعية وولد فينا أفكارا وتصورات عديدة.

2-أما الكتاب الثاني فهو مؤلّف لـ: محمود الذواديالدي جاء تحت عنوان ” التخلّف الآخر. عولمة أزمة الهويات الثقافية في الوطن العربي والعالم الثالث”، الأطلسية للنشر، تونس 2002م).

تعتبر كتابات محمود الذوادي الباحث في علم الاجتماع والمهتمّ بالظاهرة الثقافية والتربوية في العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي من الكتابات القيمة والمسكونة بهاجس التغيير الاجتماعي انطلاقا من الثقافة والخصوصيات التي تميّز الشعوب والمجتمعات العربية.

دارت فصول هذا المؤلّف القيم حول ما يسميه الذوادي “التخلف الآخر” المتمثل في ظاهرة لغربة ثقافية نفسية تنتشر في مجتمعات العالم الثالث والمغرب وبلدان الوطن العربي.

فهو يرى أن اللغة والثقافة تصبحان متخلفتين في مجتمعهما إذا لم تستعملا بالكامل في كل شؤون مجتمعهما وبصفة خاصة في التربية والتعليم والتكوين للأجيال والأطر المهنية.

فاللغة العربية أصبحت مكون الهوية العربية الإسلامية متخلفة بسبب الاستعمار والتغريب للشعوب العربية الإسلامية مما أدى إلى تهميشها وإقصائها.

أما التخلف اللغوي النفسي الذي بحث فيه الباحث فيتمثل في شعور الإنسان العربي بمركب النقص والدونية إزاء الغرب.

مكننا هذا المؤلف من وصف دقيق للتخلف اللغوي الذي لحق باللغة العربية بسبب الاستعمار والتغريب بالعالم العربي و بصفة أخص في منطقة المغرب العربي حيث أكد فيه على انعكاسات الازدواجية و إحياء اللهجات البربرية و الأمازيغية على الهوية العربية الإسلامية .بذل هذا الباحث جهدا مضيف و ظف فيه مقاربات انتروبولوجية و نفسية اجتماعية إلا أننا لم نعثر في خطابه على اتجاه منهجي ينحو نحو تشخيص علمي للمعضلة التربوية في العالم العربي و الإسلامي ما عدا فرضيته التفسيرية المتعلقة بالتراجع في استعمال لغة الام في الجامعات و التغاظي عن منافسة اللغة الأجنبية على حسابها.

- أما الدراسة الثالثة فهي مؤلف(السلطوية في التربية العربية ) ليزيد عيسى السورطي الصادر بالكويت ضمن سلسلة عالم المعرفة لسنة 2009 م.

جاء هذا الكتاب محاولة لإلقاء بعض الضوء على مظاهر السلطوية في التربية العربية ونتائجها، في وقت أخذت تشهد فيه المنطقة العربية مرحلة بدأت تتعالى فيها أصوات كثيرة تدعو إلى مراجعة التربية العربية، وإعادة النظر فيها وإخضاعها للفحص والتدقيق.

كل ذلك أملا في زيادة جرعة الحرية فيها وتخليصها من القيود التي تكبل الطلاب وتحريرها من كل إشكال التسلط والقهر والتعسف والعنف، لعلها تتمكن من خلق فرد قادر على مواجهة زمان أصبح للعولمة فيه تأثير كبير بشكل خاص في الوطن العربي لما تفرضه من تحديات.

أكد السورطي في هذا المؤلف أن التربية التي تقوم على العنف والتعسف والقهر والتسلط ومصادرة الحرية هي أقصر الطرق لتحطيم الفرد وتدمير المجتمع.

لقد أكد تقرير التنمية العربية الرابع أن التربية في العالم العربي والإسلامي تخنق حرية الطالب والمعلم معاًفهي تعاني أمراضاً مستعصية تمثلت في مشكلات كثيرة وأزمات حقيقية تعيق مسيرتها وتقف حجر عثرة أمام تحقيق أهدافها.

أكد الكاتب أن السلطوية هي من أهم تلك الأمراض التي يعانيها الجسم التربوي العربي و من أهم المشكلات التي التي تستعصى على الشفاء، فهي نقيض الحرية، أو بالأحرى نقيض للتربية في أجل أهدافها، يقوّض مهارات الفرد ويعطل طاقاته، ويصيب قدرته بالشلل، ويحول بينه وبين الإبداع و تفجير طاقاته ودفعه للإنتاج، وإعداده ليكون مفكراً متفوقاً معتمدا على ذاته .

فهو يرى “أن السلطوية ظاهرة تتفشى في كثير من نظم التربية والتعليم في الوطن العربي، فتعمل على الحد من كفايتها وفاعليتها، وتسهم في إعاقة تحقيقها أهدافها، فالجو الذي يسيطر على عدد كبير من المؤسسات التربوية العربية هو جو الكبت الفكري الذي يعمل على تعطيل طاقات النمو، ويؤدي أحياناً إلى رفض الطالب لتلك المؤسسات”.( يزيد عيسى السورطي،2009).

يؤكد السورطي أن التربية الحرة لا تتحقق إلا في ظل وجود مجتمع متحرر من التسلط، لأنها ليست سوى نسق فرعي من النظم الاجتماعية تتأثر بها، وتستجيب لها، وتؤثر فيها أيضاً.فالسلطوية في التربية العربية بشكل عام هي ظاهرة مرضية تمتد جذورها في البنية الاجتماعية العربية التقليدية التي تخشى إطلاق القوى الإبداعية وتنكرها، وتحاول كبتها، وتشجع الانقياد والامتثال والإذعان والاتكال والتقليد والمحاكاة، وتعمل على التكيف والاندماج ضمن البنى الاجتماعية القائمة.

يرى الباحث أن المجتمع السلطوي بمؤسساته الاجتماعية (العائلة، والطائفة، والعشيرة، والقبيلة) ينتج معلمين متسلطين، كما أن المعلمين السلطويين يسهمون في إنتاج طلاب سلطويين أيضاً.

يري الباحث أيضا “أن العملية التعليمية تقتصر على ” التلقين ” و”التعليم البنكي”، الذي يحصر دور الطلاب في الحفظ والتذكر وإعادة ما يسمعونه، من دون أن يتعمقوا في مضمونه واستقبال المعلومات وتخزينها من دون وعي”وأن المناهج العربية التي تبقي الطالب أسيراً للكتاب المقرر والمدرس الذي يدرسه تجعل الطلاب عيسيري الانقياد وعاجزين عن بناء التفكير أو الحكم المستقل والناقد.

أما الإشراف التربوي فهو أسلوب يقوم على تحديد الأهداف ووسائل تحقيقها وتقييم النتائج، ويهدف إلى مساعدة المعلم وتوجيهه ورفع مستواه، لكن الإشراف كثيراً ما يمارس في عدد من المدارس العربية كعملية سلطوية مزاجية تفتيشية تهدف إلى تخويف المعلم وإحراجه وإظهار نقاط ضعفه من دون بذل جهد كبير لمساعدته على التغلب عليها ويتحول فيها المعلم بذلك إلى تلميذ ويصبح المشرف معلماً تقليدياً سلطوياً يلقن ويعاقب من يشاء بطريقة عشوائية في أحيان كثيرة.

ويوضح السورطي أن جوهر الإشراف التربوي هو إقامة تفاعل بين المعلم والمشرف يؤدي إلى تغيير إيجابي في سلوك المعلم.

ينتقل السورطي إلى الإدارة التربوية، حيث يرى أنها تتميز بغلبة طابع التسلط عليها، وكثيراً ما يأخذ ذلك شكل المركزية الشديدة التي تعني الاتجاه نحو تركيز السلطة والرجوع إلى المركز في كل القرارات المنظمة للعمل.

ولعل من كبرى المشكلات التي تواجه المدارس العربية، على المستوى المدرسي، بشكل عام هي مشكلة المركزية الإدارية المتطرفة التي تجعل من الهيئات أدوات لتنفيذ تعليمات الجهاز المركزي وأوامره إضافة إلى الضعف في كفاءة مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

فسر الباحث غياب الحرية الأكاديمية بالسلطوية التي تحرم الطالب حرية التفكير والتعبير والاعتقاد.فهو يعتقد أن العملية التعليمية برمتها تعتمد تكافؤ في فرص النمو المعرفي وتطورها، وتوفيرا لمناخ الاستفادة من منجزات العلم والتراث الحضاري الإنساني في إثراء المناهج الجامعية، وهذا لا يتمرأيه إلا من خلال مبادئ تشمل حرية الاختيار، وحرية التفكير والتبصر، والاستنتاج، فالحرية الأكاديمية إذن ضرورة للجامعة بها تتطور و و بهاتتقدم.

ينعى السورطي على اللفظية التربوية بمعنى استخدام كلمات رنانة لا تحتوي في حقيقة الأمر على مضمون كبير، فالكلمات تستخدم في حد ذاتها على حساب المعنى، وهذه السيطرة اللفظية تحول التربية من أفعال تنبض بالحياة إلى أقوال جامدة، ومن سلوكيات عملية حية إلى تنظير منفصل عن الواقع، ومن تركيز على الجوهر إلى اهتمام بالشكل، ومن روح تسري في المجتمع إلى مجرد ظاهرة صوتية، والعملية التعليمية العربية بشكل عام تقوم على اللفظية شرحاً وتوضيحاً وتلخيصاً، وخطباً، أما نصيب العمل فقليل.

يبرز الكاتب في نهاية كتابه أن للسلطوية التربوية آثارها ونتائج وخيمة منها إعادة إنتاج التسلط في معاهد التعليم التي يلتحق بها الطلاب في كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعدم تحرير الطلاب من تلك المظاهر وإضعاف النظام التعليمي.

لقد أشارت نتائج دراسة أجريت في إحدى الدول العربية بشأن التسرب إلى أن (62%) من الطلبة المتسربين عبروا عن كرههم للمدرسة بسبب سوء التدريس والإدارة وسوء معاملة المعلمين لهم وتعرضهم للعقاب. أما شيوع الأمية فيعتبره السورطي من أخطر مظاهر السلطوية في المجتمعات العربية، وحرمان الفرد من التعليم فهو أحد أساليب القهر عنده وتعدٍّ على حقوق الإنسان وفكره ووعيه السياسي والاجتماعي خاصة في ظل التطور السريع الذي عرفته المعرفة البشرية كما وكيفاً، والتحول الاقتصادي من الاعتماد على الزراعة إلى الصناعة المتقدمة التي تحتاج إلى تدرب وإعداد يعتمد عل قاعدة ثقافية تقنية متجددة.

تمثل الأمية للديه أحد مظاهر الإخفاق في النظم التربوية العربية بشكل عام، وتعتبر واحدة من صور الأزمة التربوية التي تعتريها، فالوطن العربي لا يزال مقيداً بأغلال الأمية وما يرافقها من آثار ونتائج ضارة تنعكس سلباً على الإنسان العربي الذي هو محور التنمية وهدفها.

أما النتيجة الأخطر في رأي الكاتب فهي زيادة مستوى الاغتراب لدى المعلمين والطلاب والتي تعني الوجود الجسدي أو المادي للمجتمع والانفصال الروحي والنفسي عنه، وعدم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية وعدم الرضا عن أوضاع المجتمع ونظمه وقيمه وعقليته السائدة مع الشعور بعدم القدرة على التأثير في الشؤون الخاصة والعامة، بالإضافة لشعور الفرد بغياب المعنى في حياته وغياب القيم الثابتة أو انحلالها وتناقضها وازدواجيتها، مما ينتج عن ذلك الفردية المتطرفة والانتهازية والنفعية والاعتماد على الحظ والمصادفات.

ساعدنا هذا المؤلف إلى حد كبير على التعرف إلى أهم الأسباب المفسرة للمعضلة في العالم العربي والإسلامي و مكننا من استقراء الواقع التربوي العربي ويسر علينا مهمة التشخيص النسقي للمعضلة التربوية و التعليمية وأمدنا ببنك أبحاث عربية وأجنبية عدنا إليها عند الحاجة لوصف الإعضال والفشل الذي لصق بالمخرجات التربوية والتعليمية وغابت النظرة النقدية وهيمنت عليه مسحة تجزيئية جعلت الباحث يبحث في أثركل الأشكال السلطوية الدالة وغير الدالة.

كما أنه لم يعتمد كغيره من الباحثين منهجا تشخيصيا ينطلق من مخرجات التعليم و التربية ولم يعتمد مقاربة منظومية في وصف الإعضال المتعلق بسمة سلبية تعد الأخطر على الإطلاق. هذه أهم مزايا هذه الدراسة القيمة إلا أن ما يمكن أن يلاحظ في هذا العمل أنه رغم ما بذل من جهد في التوصيف والتحليل لم يرتق إلى مراق نقدية لمسألة سلطوية التربية العربية واكتفى بوصف المظهر وذكر الدراسات التي اهتمت به.ومهما يكن من أمر يعد مؤلف السورطي عملا جريئا يدفع الباحثين إلى الاهتمام بمثا هذه المسائل المسكوت عنها بسبب انحسار حرية الرأي والكلمة في مجتمعات تنشد النهوض والتحررمن الوصاية الخارجية والداخلية على شعوبها ومؤسساتها.

10– الإضافة النوعية للبحث:

لقد مكننا الإطلاع على عديد الأدبيات(كتب ،مقالات رقمية، ورقة، أبحاث، رسائل ماجستير، أطروحات دكتوراه) أنّه ثمة خلل في المنظومة التربوية وأنّ المخرجات في تدنّ من يوم إلى آخر غير أنها اهتمت بالمشكل (وصف المعضلة) على حساب الانعكاسات على تكوين الأجيال وإثرها في المجتمعات ولم تبلور تصورات لرسم ملاح نظام تربوي أصيل يشمل كل المراحل التعليمية ما عدا بعض المحاولات الأحادية المركزة إما على التراث أو على المعاصرة.

لقد مكنتنا العودة إلى الأدبيات السابقة التي عثرنا عليها لحد تحرير هذه الأسطر من التعرف على أهم الأولويات التي اعتبرها أصحابها في دراسة الأزمة التربوي واستكشاف أبرز المقاربات التي تناولوا بها الواقع التعليمي العربي. ومما تجدر ملاحظته هنا أننا وقفنا على مجهود بحثيي مبذول و بصفة خاصة من قبل كل من الباحثين (أحمد المهدي عبد الحليم و ومحمد جواد رضا ويزيد عيسى السورطي) الذين حاولوا كل من موقعه و اختصاصه تحليل جوانب عديدة من المعضلة التربوية وصياغة فرضيات تفسيرية عديدة و اقتراح حلول وجيهة إلا أنهم لم يحاولوا القيام بتحليل منظومي ينطلق من المخرجات ويصوغوا فرضيات تفسيرية بعد التأمل في العملية التربوية وفي مدخلاتها. هذا ما يمكن أن يعد في حقيقة الأمر خصوصية من خصوصيات مقاربتنا التشخيصية والتقييمية البحثية.

ذالك ما سنحاوله من خلال استقراء للواقع و محاولة التقدم بفرضيات مشروع مستند إلى صيغة تكاملية، يحاول رسم ملامح نظام تربوي أصيل يرسى في سياق عالمي وعربي لم يبق فيه للتعليم نفس القيمة المركزية في عملية التقدم والتنمية الاجتماعية التي كانت له من قبل .

مقدّمة البحث:

أمام هذا الاختناق الحضاري المهدد لأمتنا بالتذويب والتهميش منذ بدايات القرن العشرين تقريبا بدا لزاما على مجتمعاتنا أن تتأمل وتحلل شروط الخلاص في مختلف المجالات الفكرية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية وقد تقرر في مختلف الرؤى والتصورات الفكرية أن السيل إلى حماية الهوية والوجود والخروج من دوامة التخلف لا يكون إلا بالتأصيل والتجدد والعمل المنهجي الاستراتيجي. وفي ظل الظروف التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية التي دخلت القرن الحادي والعشرين بأمية (41) بالمائة من بين الرجال و (61) بالمائة من بين النساء ناهيك عن أمية ثقافية تستغرق (80) بالمائة تتبين مدى الأهمية القصوى للعناية بالتربية والتعليم كان من الأولويات أن يهتم المختصون والمعتنون بالشأن التربوي لعلهم يسهموا بعلمهم وخبراتهم وتجاربهم في نهضتنا وإقالة عثرتنا.فالتربية والتعليم في العالم العربي الإسلامي يحتاج اليوم إلى مراجعة نقدية شاملة لأهدافها ومناهجها وطرائق عملها.

ولما كانت التربية مدخلا أساسيا لبناء الشخصية المؤمنة بربها والمعتزة بدينها وبسنة رسولها محمد• وإعداد الفرد الفاعل والمبدع الواعي باستخلافه في الأرض كان لزاما علينا أن نشخص مظاهر الخلل في التربية العربية والإسلامية ونتعرف على الأسباب والانعكاسات والآثار التي يمكن أن تنجر عن تلك العطالة.

وكان الأوكد أن نجتهد في إمكانات الإجابة المتعلقة بكيفية إرساء نظام تربوي أصيل يجدد لهذه الأمة دينها ويرفع رايتها ويخرجها من الجمود الذي آلت إليه.

وهنا يجدر التذكير أن الأصالة التي نقصدها هي أصالة مضاعفة، أي تأصيل للتراث الفكري واحترام لحاجات الأفراد وما يستوجبه من تجدد ومواكبة لمقتضيات السياق والعصر، فهي عود إلى الأصل في معنيين متكاملين:

- المعنى الزمني التاريخي (التراث)

- المعنى الطبيعي الإنساني الكوني ( التأصيل عندنا هو تمش وسيرورة يشترك فيها السابقون واللاحقون).

بادئ ذي بدء وقبل الاهتمام بدراسة الإعضال يجدر بنا أن نذكّر بالمجهود الذي قامت به الدول العربية في المجال التربوي والتعليمي:

لقد تعددت سياسات الأقطار العربية وخططت لتطوير التعليم فتتطور الكم (استيعاب أكبر عدد من التلاميذ الذين هم في سنّ الدراسة بسبب ما تشهده الأقطار العربية من تفجّر وزيادة هائلة في السكان) فأتيحت فرص أوفر للمستحقين له من الصغار وتطورت نسب المسجلين بالتعليم الثانوي العام (22,5 مليون طالب سنة 2000م) ومن تطور ملحوظ في أعداد المسجلين في مرحلة التعليم العالي تؤكّده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي تتوقع أن يصل سنة (2010م) إلى 6 ملايين طالب.

لقد حظيت عمليات تطوير المناهج التربوية العربية بالاهتمام على المستوى القطري والعربي وحصلت تغييرات بفضل التعليم ومنها مشاركة المرأة في التعليم والعمل وارتفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي وتطورت بعض مضامين البرامج التربوية وتوسع مفهوم التربية ليشمل التربية السكانية والبيئية والمدنية (محمد نجيب بوطالب 2005).

هذه بعض المظاهر تصف تحقيقا ما لأهداف المنظومة التربوية العربية إلا أنّ تقارير الإستراتيجية العربية تؤكّد على ظهور عديد الأعراض الواصفة لتعثر المنظومة في بعض مخرجاتها وتمشياتها ومدخلاتها.

من ذلك ما أكّده تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية (الاستراتيجية المحدثة ) لسنة 2006 من:

- سياسات تربوية أحادية الرؤية والهدف، نمطيّة المضمون تميل إلى التقليد والمحاكاة أكثر منه إلى التجديد.

- طغيان الجانب الكمي على الجانب النوعي في المدخلات والمخرجات التربوية (محدودية النوع والكيف فيما يتعلق

بالإعداد والتدريب للمعلمين وصياغة المناهج وتأليف الكتب وتهيئة الفضاءات التربوية).

- عدم توسّع التعليم المهني والفني بالشكل المطلوب.

اهتمام محدود بالتربية قبل المدرسية تبرره عدم ترجمته إلى خطط وبرامج تربوية وتعليمية تنفيذية (نسبة القيد بين 15% و20%) ممن هم في سنّ هذه المرحلة.

- تهميش للتربية قبل المدرسية : حيث ظلّت مهمشةلسنين طويلة على المستويين الأهلي والوطني ما دامت تعتبر لحد الآن نوعا من الترف للأسرة الميسورة الحال.

- انتشار للأمية: ينتشر في أرجاء الوطن العربي (بين 65 و70 مليون) أمي في الوطن العربي وأغلبهم من النساء وأبناء الريف وبناته.

- استمرار تخرج أعداد كبيرة في مراحل التعليم كافة دون النوعية والمستوى المطلوب (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،2006) أي بمخرجات غير مؤهلة لأخذ الدور المطلوب في المساهمة في التنمية والتطوير.

- تشرب الخريجين لمعلومات يغلب عليها طابع اللفظيةو الحفظ والاستظهار وغياب البناء للمعرفة وتملكها بواسطة التأمل والتقويم الذاتي والممارسة الفردية والجماعية.

فرغم المجهودات المبذولة والتي تحسب للمدرسة العربية التي نشأت مع استقلال تلك الأقطار فإنها تعاني من مشكلات عديدة لعل أبرزها:

- أمية المرأةو تعليمها: رغم تطور تعليمها ودخولها المدرسة في جل مراحلها لازالت أميتها وحضورها في الإنتاج يشكل عائقا للتنمية.

- تطور محدود لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقون والموهوبون) وبالتالي تطور محدود للمؤسسات الخاصة المهتمة بهذه الشريحة من المتعلمين فهم يحتاجون رعاية خاصة وبرامج إفرادية تفريقية وإعدادا خاصا لمعلميهم.

تواضع الإعداد المهني للمعلم فبل الخدمة وأثناءها في جل المراحل التعليمية: حيث لازال دون المؤمل فهو لا يهتم ببناء هوية مهنية فاعلة متأملة مسؤولة مجددة (رضا ساسي،2008) ولا يمكن من اكتساب كفايات تعليمية ومواصفات تؤهلهم تربويا ونفسيا وعلميا لأداء مهمتهم.

- التعليم الفني والمهني: مكانة متواضعة للتعليم الفني والمهني رغم المجهود المبذول بسبب النظرة المتدنية إليه في المجتمع فضلا عن الدخل المحدود للعاملين المهنيين.

- التسرّب: تزايد نسب الرسوب والانقطاع في جل الدول العربية.

هجرة العقول العربية: يهاجر ذوو الكفاءات العالية والتخصصات النادرة إلى خارج الوطن العربي بحثا عن بيئة جديدة تحتضنهم وترعاهم وتمدهم بالدعم المادي والمعنوي.

إضافة إلى ما سبق من وصف مختصر للمشكلات التربوية التي تواجه التربية العربية في فترة ما بعد استقلال البلدان يجدر التأكيد على ما يلي:

- انفصام بين مضامين التربية والتعليم والتكوين وبين الحقل الثقافي والاجتماعي.

- عجز التربية بوضعها الراهن عن توفير مطالب المفهوم الجديد للتربية المؤكد على أولوية التعلم على التعليم.

- عجز أنظمة التربية عن تحقيق ما يسمى بديمقراطية التعليم واستيعاب المستحقين للتعليم وحرمان فئات كبيرة أغلبها من الفتيات الريفيات خاصة.

- ضعف المردودية أو الكفاية الداخلية للأنظمة التعليمية والتكوينية.

- ضعف مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل الفعلية.

- تخرّج أجيال عربية ليس إلماما بالمعرفة الإسلامية والإنسانية وفصل بين المعرفتين.

- ضعف ملاءمة الأنظمة التربوية للأهداف والغايات المستوردة لمطالب المجتمع وبالتالي ضعف كفاياتها الخارجية

- اقتصار التربية العربية على إكساب المعرفة دون الجوانب الروحية والأخلاقية والوجدانية.

- أزمة الجامعة والتعليم العالي.

- اغتراب طلابي مستفحل.

وصفوة القول هنا أن الأنظمة التربوية العربية قد حاولت تحقيق بعض الأهداف والغايات المنشودة من حيث الكم إلا أنها عجزت عن تحقيق مخرجات نوعية عديدة عمقت تخلفها وتبعيتها للمستورد.

لذلك سنهتم في هذا البحث بتشخيص المعضلات – المخرجات وفق منهج تحليلي يحاول وصف مظاهر الإعضال وشرح أسبابها الفكرية والتطبيقية ويسعى لتوقع انعكاساتها على الأجيال وأثرها في المجتمعات العربية والإسلامية.

رجعنا إلى الدراسات والتقارير والأدبيات وأعمال مراكز البحوث العربية والأجنبية معتمدين مقاربة منظومية لتتابع الخطاب المتعلق بهذه المعضلات في جل مراحل التعليم التي مكنتنا من انتقاء المتكرر والمنتظم في خطاب المعضلة فكان أن اخترنا المظاهر التالية التي سنتولى تتبع أسبابها الفكرية والتطبيقية وتوقع انعكاساتها على تكوين الأجيال ونقتفي أثرها على المجتمعات وهي على التوالي:

- معضلة الأمية الأبجدية بالعالم العربي والإسلامي:

- مظاهر معضلة الأميّة الأبجدية

- من الأسباب المفسرة لمظهر الأمية

- من انعكاسات الأمية على تكوين الأجيال وآثارها على المجتمعات

- تدني مخرجات التربية قبل المدرسية:

- معضلة القيد للالتحاق بالتربية قبل المدرسية

- انعكاسات ضعف القيد المسجلة بمرحلة التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي

- أثر ضعف القيد في نهضة المجتمع العربي

- الأسباب الكامنة وراء هذا القصور البيداغوجي

- تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية قراءة وكتابة وتخاطبا:

- مظاهر الضعف في اللغة العربية

- الأسباب الكامنة وراء الضعف اللغوي الموصوف

- انعكاسات تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية

- تدني المخرجات المتعلقة بالرياضيات والعلوم والتفكير النقدي:

- مظهر المعضلة المتعلق بتدني المردود العلمي والفلسفي للمدرسة العربية

- من الأسباب المفسرة لندرة التفكير العلمي والنقدي:

- من الأسباب الفكرية و التطبيقية المفسرة للظاهرة

- من انعكاسات تدني المردود الفكري على مستوى تكوين الأجيال

- من آثار التدني في المخرجات المتعلقة باكتساب التفكير العلمي في أوضاع المجتمعات العربية

5 -مظاهر الاغتراب لدى الطلاب في العالم العربي والإسلامي:

- واقع الاغتراب لدى الطلبة العرب

- من الأسباب المفسرة لظاهرة الاغتراب الطلابي

- من آثار الاغتراب الطلابي

6 – ضعف استبطان القيم الأخلاقية والمدنية:

– العنف المدرسي: بعض مظاهره، انعكاساته ،آثاره،

– الغش الطلابي في الامتحانات المدرسية لدى الطلاب:بعض مظاهره ،انعكاساته ،آثاره

7- صياغة الفرضية الرئيسية للمشروع:

- غياب الأصالة والتأصيل

- تصور ات ومقترحات حول ملامح مشروع نظام تربية أصيلة

المبحث الأول

معضلة الأمية الأبجدية بالعالم العربي الإسلامي

مقدّمة:

تعدّ الأمية ظاهرة اجتماعية معقدة التركيب تمتد من حيث مدلولاتها وأشكالها امتدادا خطيرا تؤطره الأبعاد المتشابكة لقضايا التنمية والتربية في المجتمعات المختلفة وبصفة خاصة في البلدان العربية حيث تبدو الصور أكثر تعقدا رغم إيمانها بضرورة إزالة معوقات التنمية والتغلب على التخلف بأنماطه المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة.

أولا: مظاهر معضلة الأميّة الأبجدية:

على الرغم مما تحقق من مبادرات وبرامج في سبيل تطوير أساليب مواجهة الأمية عجزت الجهود المبذولة بالوفاء بمتطلبات النجاح الكمي الكيفي حيث لا تزال الأمية معضلة تربوية عربية حقيقية، ذلك ما تشير إليه الأرقام التي أوردتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) نقلا عن دليل التنمية البشرية لسنة (2007م-2008م) الذي أصدرته الأمم المتحدة أن (29,7%) من سكان الوطن العربي أميون أي ما يناهز 99,5 مليون أمي عربي تتجاوز أعمارهم 15 عاما.

وكشف التقرير أن العالم العربي والإسلامي لازال يعاني من أمية معرفية ورقمية، حيث يعاني ثلث السكان الكبار بالمجتمع العربي من العجز عن القراءة والكتابة، وتقدر الإحصائيات أن عدد الأميين بالعالم العربي والإسلامي يصل إلى 60 مليون أمي يتشكل ثلثاهم من النساء كما لا يزال 9 ملايين طفل في سن التمدرس خارج المدرسة. وسجل التقرير أن توزيع الكتب المنشورة بالبلدان العربية يصل في المتوسط إلى كتاب لكل 20 ألف مواطن، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع بعض البلدان، حيث يصل المعدل إلى كتاب واحد لكل 491 مواطن في بريطانيا، و كتاب واحد لكل 713 في اسبانيا. فبالنسبة للمغرب مثلا صنف تقرير المعرفة العربي لعام 2009م هذا البلد في المراتب المتأخرة من حيث نسب الأمية سجل مستويات متدنية وكشف صورة قاتمة عن وضع المعرفة في البلدان العربية مقارنة مع العديد من دول العالم.

وتكشف المعطيات الواردة في التقرير الذي أصدرته بدبي مؤسسة محمد بن راشد المكتوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية عن التفاوت الكبير على المستوى المعرفي بين دول العالم العربي والإسلامي، و بين هذا الأخير وبين بلدان العالم المتقدم. فالمغرب مثلا يأتي في المراتب المتأخرة من حيث نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الدول العربية بحوالي 41 في المائة من نسبة الأمية. بينما لا يتجاوز معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي في البلاد عتبة 56 في المائة، حسب تقرير المعرفة العربي لعام 2009م وتنخفض هذه النسبة على مستوى الالتحاق بالتعليم العالي إلى 11 في المائة في المتوسط، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع العديد من بلدان المنطقة العربية. ويكشف التقرير أن عدد الأطفال في سن التمدرس الذين يوجدون خلف أسوار المدارس بالمغرب يصل إلى حوالي 395 ألف طفل، منهم 237 ألف من الإناث، و157 ألف من الذكور، وهو ما يجعل المغرب رابع أعلى نسبة في الهدر المدرسي، بعد كل من اليمن والعراق والسعودية.

هذا بالنسبة للأميين الذين وصلوا هذه السن ولم يلتحقوا بالمدرسة بتاتا، أما بالنسبة للذين التحقوا بفضاءات التعليم والتعلم فقد تفاوتت معدلات الاهتمام بالقراءة والكتابة من بلد لآخر للبالغين بداية من سن 15 فأكثر حيث سجلت المغرب مثلا بنسبة 52% من الملمين بالقراءة والكتابة وسجلت موريتانيا 51,2% من نفس الفئة.

أما فلسطين المحتلة فقد حققت نسبة 92,4% أي أن نسبة ضئيلة جدا 7,6 % فقط لا تحسن القراءة والكتابة وهو لعمري تحد واضح لمقاومة الجهل يحققه هذا الشعب رغم الاحتلال الصهيوني البغيض والحصار المفروض.

ذلك ما أكده تقرير التنمية الانسانية العربية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2009م لقد سجّل هذا التقرير أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة للشريحة التي بلغت 15 سنة فأكثر بلغت 58,2 % أي أن 41,8 % تردوا إلى الأمية.

تؤكد هذه النسب المفزعة أن الأمية القرائية والكتابية تشكّل فعلا عقبة تعوق التقدم وتعطل التطور الاجتماعي في مختلف النواحي وتقف حجر عثرة أمام تحقيق الأهداف المنشودة.

إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ماهي الأسباب التي تكمن وراء ذلك؟ سنحاول وباختصار وإيجاز تحليل تلك الأسبابب لنتأملها ونصوغ بعض الفرضيات الفرعية انطلاقا منها:

ثانيا: من الأسباب المفسرة لظاهرة الأمية:

- الأسباب الاجتماعية:

لقد كانت العادات والأفكار والقيم الاجتماعية الخاطئة في الوطن العربي من بين الأسباب الموجدة لمشكلة لأمية، من ذلك ما يعتقده الكثيرون بعدم أهمية تعليم الفتيات مما أدى بالبعض أن أسبغ على الاعتقاد طابعا دينيا وألبسه ثوبا إسلاميا (السورطي، 2009) على الرغم من أن ديننا الحنيف قد شرّف القراءة بأول آية نزلت على محمد ص• ﴿ ٱقْرَأْ بٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ، خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ، ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَم ﴾ (العلق: 1-2-3)، “بلغوا عني ولو آية”[1] ص•.

وجعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهي في حقيقة الأمر دعوة صريحة للتعلم:”من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنة” والتحذير من الوقوع في براثن الأمية.

- الأسباب الثقافية:

ومما زاد في انتشار الأمية واستفحالها تدني المستوى الثقافي كالعدد كبير من الآباء والأمهات غير المندفعين لتعليم بناتهم وأبنائهم.

إنّ قلة وعي الأولياء بأهمية التمدرس ينعكس لا محالة على بناتهم وأبنائهم ويقلل من فرص التعلم:”ذلك ما بينته نتائج

إحدى الدراسات أن 16% من الدارسين في مدارس محو الأمية ومراكزها في إحدى الدول العربية لم يلتحقوا بالمدارس عندما كانوا في سن التعليم الإلزامي لأن أولياء أمورهم لم يقدّروا أهمية التعليم واعتبروه شكلا من أشكال الترف وإضاعة الوقت”.

إنّ تدنّي المستوى الثقافي لكثير من الآباء والأمهات وأميتهم قد تفرز أميين كما يفرز المجتمع المتعلم متعلمين.

ج- الأسباب التعليمية:

يمكن القول بأنّ النظام التعليمي السائد في الوطن العربي مسؤول ولو جزئيا عن مشكلة الأميّة من عدّة أوجه أهمها:

1- وجود نسبة لازالت عالية من الفتيات والفتيان هم في سنّ التعليم الإلزامي من الذين لا يجدون لهم مكانا في التعليم الابتدائي تمثّل رصيدا متجددا من الأميين يضاف سنويا خاصة إذا علمنا أن في بعض البلدان العربية (المغرب مثلا) يحرم ما يناهز 44% من الالتحاق بالمدارس الابتدائية.

أما في موريتانيا فتحرم بنسبة 65% من التعليم الإلزامي وذلك ما أظهره (برنامج الأمم المتحدة لسنة 2009م)

- ضعف التكامل بين النظام التربوي التعليمي السائد في الوطن العربي وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى التخطيط والتنفيذ ورصد المرتدين إلى الأميّة.

د- الأسباب الجغرافية:

يخضع توزيع المشاريع والميزانيات التربوية والتعليمية في الوطن العربي في بعض الأحيان لأسس ومعايير جغرافية، فالاهتمام ينصب أساسا على العواصم والمدن الكبرى على حساب مناطق الريف والبوادي التي تعاني سوء توزيع الخدمات التربوية والتعليمية (تواضع الإمكانات والمرافق التعليمية وندرة المدرسين ومحدودية قدراتهم…) كل ذلك يؤدّي إلى حرمان عديد المناطق من حقها في التعليم مما يضيف كثيرا من سكانها إلى قائمة الأميين.

لقد همّشت بعض الدول مثلا تعليم بنات الريف وأبنائه رغم تمثيلهم لأكثر من ثلاثة أرباع سكان الوطن العربي.

ذلك ما أظهرته نتائج إحدى الأبحاث في إحدى الدول العربية من نسبة تقرب 15,8% من المتعلمين بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية الذين لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية لما كانوا في سن السادسة لانعدام المدارس في مناطقهم و9,8% منهم تردّوا إلى الأمية بسبب بعد المدارس عن مقرات سكناهم.

هذه بعض الأسباب المفسّرة لمظهر من مظاهر المعضلة التربوية في العالم العربي الإسلامي وهذه في حقيقة الأمر ما يمكن أن تمثّل فرضيات فرعية أولية مفسرة للخلل والتعطّل الذي طرأ على النظم التربوية العربية.

فإذا كانت هذه بعض الفرضيات المفسرة لمظاهر معضلة الأميّة الأبجدية فماهي انعكاساتها وآثارها على مستوى تكوين الأجيال وعلى المجتمعات بصفة عامة؟

ثالثا:من انعكاسات الأمية على تكوين الأجيال وآثارها على المجتمعات:

كيف تنعكس نسبة تناهز الأربعين في المائة تقريبا من الأميين والراشدين العرب على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني والاقتصادي في العالم العربي والإسلامي؟ وماذا يترتب عنها من انعكاسات؟

1- هو تكريس التقليد عند الأفراد والمجتمعات إنّ الانعكاس الأخطر على الأجيال العربية وغياب التجديد والتجدد على كل الصعد.

ستكون هي النتيجة المباشرة لسيطرة الأمية الأبجدية على ما يقارب نصف الكتلة البشرية العربية.

سوف لن يتوفّر لهذا الكم الهائل من الأميين أيّة وسيلة لاكتساب المعرفة سوى بعض الوسائل الشفهية والسمعية البصرية ولن تتوفر لهم وسيلة للتعبير عن آرائهم سوى عبر أدوات إخبارية.

ولعل أخطر انعكاس للأمية الأبجدية هو التناقض الذي وصفه (نبيل علي، 2006) في كتابه “الفجوة الرقمية بين ارتفاع

نسبة الأمية وطبيعة مجتمع المعرفة ومفهوم الذكاء الجمعي القائم على احتشاد العقول الذي لا مكان للأميين فيه “وهم بغيابهم عن عالم مجتمع المعرفة لا يضرون أنفسهم فحسب بل “قد يمررون ذلك إلى غيرهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.”

2- أما الانعكاس الثاني هو أن هذه الكتلة الضخمة من الأميين ستصبح عديمة الفعالية في عصر غزاه عالم المكتوب وستكون غير قادرة على ممارسة حقها بكل عقلانية وتدير في الحياة الاجتماعية والسياسية.

ومن آثار كل تلك الانعكاسات هو الخوف كل الخوف من تحول تلك الكتل وفي حالات الدمقرطة الجزئية إلى مجموعة حاسمة في تحديد الخيارات الوطنية وأخذ القرارات، فيحكم الشعب برعاعه .

إضافة إلى خطر ارتفاع نسبة أمية عربية قد تضرب في عمق أي تنمية اقتصادية مرغوبة أو تخطيط تنموي بعيد المدى.

فإذا كانت نسبة البطالة في العالم العربي والإسلامي تعد من أعلى النسب في العالم (بين 16% و20%) فإنّ بينها وبين الأمية عامل ارتباط قوي ودال فما العمل أمام التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية في السنوات القادمة والمتمثلة أساسا في الظفر بفرص العمل لملايين الأيدي الداخلة إلى السوق والباحثة عن موارد للرزق الدائم؟

- انعكاسات الأمية على الأجيال:

تكريس واقع الجهل والتعصب الأمر الذي يترتب عليه إعضال للتعامل الايجابي مع الرأي والرأي المخالف وانسداد قنوات التواصل والحوار وغياب أخلاق التواضع وثقافة التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد والجماعات والشعوب.

أما في مجال المرأة فتعرقل الأمية الجهود المبذولة لترقيتها والرفع من مستوى نوعية تربية أجيال المستقبل وتعضل مساهمتها الاقتصادية وتأثيرها الاجتماعي.

كذلك تحول الأمية دون ممارسة الشباب الذي يعدّ القلب النابض في الأمة لحقه في التكوين المهني وتضعف حظوظه في

الحصول على شغل مشرّف وتقف حجر عثرة في طريق اندماجه الاجتماعي وما قد يترتب عن ذلك من جنوح وانحراف وآفات اجتماعية أخرى.

إذن كانت هذه مخاطر الأميّة الأبجدية وأهم انعكاساتها على الفرد وآثارها على المجتمع و بعد أن تعرفنا على لائحة من أسبابها البنيوية والوظيفية المفسرة بعض الشيء لاستفحالها وتغلغلها في المجتمع فماهي الحلول الأصيلة والإنسانية التي يمكن أن تحدّ من خطرها الداهم يوما بعد يوم وخاصة بعد هجوم أمية رقمية عميقة؟

هكذا إذن لم تعدّ مشكلة الأمية في كل أبعادها مشكلة تعلمية بل هي في الأساس مشكلة حضارية لذا ينبغي تحرير مفهوم الأمية من إطاره الضيق المقصور على القراءة والكتابة والحساب ومن اعتباره أيضا نشاطا تعليميا من الدرجة الثانية ليستوعب الأبعاد الحضارية والاجتماعية المنبثقة عنها.

المبحث الثاني

معضلة التربية قبل المدرسية المدرسية

مقدمة:

يستوجب منا صوغ فرضية لمشروع إحياء مستفيد من تجارب التراث ومعطيات الفكر الإنساني الحديث العمل بداية على فهم الواقع التربوي العربي وتشخيص المعضلة التربوية التي كتب عنها الكثيرون من الباحثين واهتمت مراكز البحث العديدة وأفردها الباحثون بالدراسة والتعمق.

لذلك سنحاول في هذا المبحث التذكير بأوجه الخلل الدالة ومحاولة شرح الأسباب الفكرية والعملية التي تكمن وراءها وتوقع انعكاساتها على مستوى تكوين الأجيال محاولين التعرف إلى أثرها على أوضاع المجتمعات نهضة وتعثرا.

إن وصف المشكل (إبراز مظاهر الخلل) والاهتمام بمحاولة الإجابة عن تلك الأسئلة يفرض علينا إذن الارتقاء إلى أهم سؤال في هذا البحث هو كيف يمكننا رسم ملامح نموذج نظام تربوي أصيل يحقق النجاح والامتياز لأبنائنا في جل المحطات التي تفرض عليهم خوض تحديات الواقع وفي الآن نفسه يمكنهم من اكتساب روح الاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية والتشبع بالأخلاق القرآنية السامية ويقوي لديهم روحا رسالية وتمثلا لمعنى الإستخلاف القرآني.

لذلك سنحاول العودة إلى الدراسات العلمية والتقارير والأدبيات الواصفة لأوجه الخلل الدالة على انفصالها عن بعضها وسنعمل على تجميعها في فئة واصفة للمعضلة في المرحلة قبل المدرسية لتيسر لنا شرح الأسباب وتوقع الانعكاسات والأثر على الأجيال والمجتمع ومنها إلى محاولة صوغ فرضيات تسهم في بناء رؤية تكاملية للإنسان ولفعله الحضاري ترجمة لملامح نموذج تطبيقي. فماهي مظاهر الخلل الدالة في التربية قبل المدرسية أو التحضيرية للتعليم الأساسي في عالمنا العربي والإسلامي؟

لقد بينت العودة إلى الدراسات والتقارير والأدبيات المتعلقة بمظاهرالخلل في التربية ما قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي من استقراء ما يلي:

- ضعفا يقيد الالتحاق بمؤسسات التربية قبل المدرسية .

- ضعف الإعداد والتأهيل للمربين والمربيات المتخصصين والمتخصصات في التربية قبل المدرسية .

- تذبذب مناهج التربية في العالم العربي والإسلامي بين الطابع الديني والطابع الثقافي الغربي.

هذه بعض أوجه الخلل الدالة في التربية قبل المدرسية اخترناها لأهميتها دون التنقيص من أهمية غيرها من المظاهر أو الحد من أثرها وتفاعلها مع أخرى.

فماهو توصيف الدراسات والأبحاث والتقارير لمشكلة ضعف التسجيل بالمؤسسات قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي مقارنة بغيرها من المؤسسات في العالم الغربي مثلا؟

أولا: معضلة القيد للالتحاق بالتربية قبل المدرسية :

مقدمة:

وصف التقرير العالمي لمتابعة التربية للجميع سنة 2009 واقع الطفولة في العالم وسجل أن مائة وتسعة وثلاثين مليونا (139000000) طفلا تمتعوا سنة 2006م بخدمات التربية قبل المدرسية مقابل مائة واثنين وعشرين مليونا (122000000) سنة 1999م وأن النسبة الخام للتمدرس في الفضاءات التحضيرية للمدرسة بلغت (79%) في الدول المتقدمة مقابل (36%) في الدول المعبر عنها بالسائرة في طريق النمو.

أما الملفت للنظر في هذا التقرير الحديث أن ست دول عربية من ثمانية عشرة سجلت نسبة تغطية أقل من (10%) و أنّ ثلاث دول عربية فقط ارتقت إلى نسبة أقل من (20%).

كذلك أفادتنا حوليات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادرة سنة 2006 أنّ عدد رياض الأطفال (مثلا) بالدول العربية لم يعرف استقرارا ولا تحسنا دالا.

لقد بينت الإحصاءات التي أجرتها المنظمة المذكورة سابقا أن أعلى نسبة للتطور بين سنتي 2001م و2002م عرفتها مدارس ما قبل الإبتدائي سجلت بلبنان حيث بلغت (154%) تلتها تونس (106,9%) وكانت أدناها في كل من المملكة العربية السعودية (%3,8) ثم قطر (2,1%).

هكذا إذن وباختصار فإن الواقع الراهن للتربية قبل في العالم العربي والإسلامي يشير إلى تطور كمي ونوعي محتشم في بعض البلدان وتراجع واضح في دول أخرى.

فعلى الرغم من أهمية السنوات الخمس الأولى في حياة الطفل من حيث تكوينه وتوجيهه، فإن الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي لم يترجم بعد إلى خطط وبرامج تربوية وتعليمية تنفيذية ولذا بقيت نسبة الملتحقين بهذا التعليم ضعيفة جدا في أغلب الأقطار(15%-20%) من عدد السكان ممن هم في سن هذه المرحلة (استراتيجية تطور التربية 2006). ولقائل أن يقول ماهي الأسباب التي تكمن وراء مؤشر التقصير هذا؟

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في المقال الموالي المتعلق بالأسباب الفكرية والعملية التي حالت دون تطور التربية قبل المدرسية.

1-من الأسباب المفسرة للظاهرة:

من الأسباب التي يمكن أن تفسر ذلك التقصير :

- أسباب تاريخية:

لقد ظلت التربية قبل المدرسية مهمشة لسنوات طويلة على مستوى الأسرة أو على المستوى الحكومي، حيث أن الكثير من السياسات تعتبره خارج نطاق المنظومة التربوية.

وتعود نشأة هذه التربية قبل المدرسية (في رياض الأطفال) إلى الستينات وذلك بمبادرة خاصة في بعض البلدان إلا التي اعتبرتها ترفا لا تتمتع به إلا الأسرة المحظوظة ماديا.

لذلك اهتم به القطاع الخاص لكلفته الباهضة وبذلك بقيت نسبة المتمتعين بهذه التربية ضعيفة في معظم أرجاء العالم العربي والإسلامي، هذا إذا كان القصد من ذلك رياض الأطفال المتأثرة بتجارب الغرب.

أما إذا كان المعني به “الكتّاب” الذي يعلّم فيه القرآن الكريم فإن لهذه المؤسسة تاريخا عريقا حيث حفظ فيها العديد من أجيال الأمة كتاب الله العزيز رغم الظروف المتواضعة التي كانت عليها بنيتها التحتية ورغم تواضع الأساليب والأدوات البيداغوجية المعتمدة آنذاك والتي زادها الاستعمار جهلا على جهل.

- الأسباب الثقافية:

قد يعود عزوف الأولياء عن تسجيل أبنائهم بمؤسسات التربية قبل المدرسية إلى وعي ثقافي ومعرفة دقيقة بخصائص الطفولة المبكرة ومرحلة التربية قبل المدرسية وإلى عدم اطلاع على مستجدات علم النفس الطفل الذي عرف انتشارا

واسعا في القرن الماضي. ألا يعود ذلك إلى جهل الأولياء بأبسط حقوق الطفل التربوية؟

كيف لا وعدد كبير من الأولياء في المجتمع العربي وإلى الآن يرزح تحت نير الأمية التي بلغت نسبة مخيفة تقترب من الأربعين بالمائة (40%) سنة 2009 (تقرير التنمية).

لكن ألا يكون وراء ذلك سياسة الاستعمار الثقافي للبلدان العربية والإسلامية؟

فما الذي يفسر تواضع الاهتمام بتربية تحضيرية للمدرسة ومجتمعنا الإسلامي يستمد ثقافته من سماحة دينية جعلت من تربية الأطفال واجبا دينيا وأمانة أودعها الله للوالدين.

أليس الإسلام هو الذي أقر منهاجا ربانيا كانت الأسوة قيه باتباع محمد• ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾) الأحزاب:21(، لتكون تربية للقلب وللروح فيتعلم الطفل “القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم فينغرس في نفسه حب الصالحين” (الغزالي) [2].

- من الأسباب الاقتصادية:

جاء في التقرير العالمي لمتابعة التربية للجميع الصادر سنة 2009م أن نمو التعليم قبل المدرسي في ارتباط مع تحسن الدخل وهذا ربما ما يفسر عدم استعداد عديد الأولياء في العالم العربي والإسلامي من تسجيل أبنائهم بمؤسسات التربية قبل المدرسية .

يبدو إذن أن الوضع الاقتصادي للعائلة وحتى للبلد مؤشرا إلى حد ما في نسب القيد، ويتحسن بتحسن الوضع المادي ويتراجع بتراجع الحالة المادية خاصة إذا علمنا أن هذه المرحلة قبل لم تتمتع من قبل دول المكان على الأغلب بمجانية التسجيل.

إلا أن الحذر يستوجب منا التذكير بأن التقارير الدولية والدراسات المجراة في هذا الاتجاه تشير إلى أن الارتباط بين متغيري الوضع المادي للعائلة أو للبلد وبين نمو التعليم قبل المدرسي ليس دالا. أليس ذلك ما يفسر تغطية أفضل لبعض الدول الفقيرة (غانا،كينيا،النيبال، مقارنة ببعض دول غربية نفطية(.

كذلك سجلت الدراسات العلمية الموصوفة في التقرير المذكور آنفا أن نسبة المزاولة في بلد عربي كسوريا كانت نسبة المزاولة لدى أطفال الأغنياء خمسة أضعاف نسبة أبناء الفقراء في نسبة مثلت (20%) من كل طبقة.

د- الأسباب الجغرافية:

كذلك البعد عن فضاءات التربية قبل المدرسية والتواجد بالريف كانا من الأسباب التي تشجع على تطور نسب القيد.

ومما يؤكد ذلك نسب الأمية المنتشرة في العالم العربي والإسلامي وبالتحديد لدى إناث الأرياف العربية وتخوم البوادي.

كل هذه الأسباب منفصلة أو مجمعة،أحادية أو متفاعلة قد تلعب دورا في ذلك التوزيع غير العادل في نسب القيد وفي التطور البطيء لتعميم التأطير والرعاية للأطفال العرب والمسلمين في فترة حساسة من فترات عمرهم (العتيبي، السويلم بندر بن محمود، 2002م) [3] يصنفها عديد الباحثين والتربويين “بالمرحلة الحرجة” لما لها من تأثير بالغ في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته للتعلم القريب المدى وحتى البعيد المدى “(سعاد عبد الواحد،2002م ) وهو ما دفع بعديد الباحثين في العالم الغربي إلى القول بأن ما يكتسبه الأطفال في المدرسة متأثر إلى حد كبير بما اكتسبوه قبل الدخول إليها.

هذا ما يجرنا إلى التساؤل عن انعكاسات المشكل في هذا المستوى من التحليل وهذا ما سنتناوله في الفقرات الموالية.

2: انعكاسات ضعف الاتحاق المسجل بمرحلة التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي:

إن لعدم الاهتمام بالتربية قبل المدرسية وعدم إزالة العوائق الاقتصادية والثقافية من طريقها أثرا سلبيا على قدرات الاستعداد والتعلم بالمدارس الإبتدائية وعلى الكقايات اللغوية والعلمية والحياتية المبرمجة في مناهجها.

ذلك ما أكدته دراسات كل من (سعاد عبد الواحد 2002م) التي أجرتها على واقع التربية قبل المدرسية بتونس وما أجرته (وهيبة العايب 2005م) على المدارس القرآنية المحتضنة للتربية التحضيرية بالجزائر.

- الانعكاسات على الكفايات والمهارات في السنوات الأولى من التعليم الإبتدائي:

ليس من قبيل الترف أن يؤكد المجتمعون من (30) دولة بداكار سنة (2000) تبني قوانين جعلت من السنة التحضيرية سنة إجبارية مادام قد تبين أن للإدماج المناسب للطفل في فضاءات التربية قبل المدرسية أثر إيجابي على النتائج وعلى الإنصاف المدرسي.

ذلك ما أكدته البرامج التي نشطتها أجهزة تقييم بالولايات المتحدة (التقرير العالمي للتربية للجميع،2009م) وذلك ما أكدت عليه دراسات كل من (عجاوي ومحمود أحمد و ماهر محمد أبو هلال ،1994م) الذين أبرزا علاقة ارتباط بين أثر رياض الأطفال في التحصيل الأكاديمي في المرحلة الإبتدائية وما استنتجته دراسة (سعاد عبد الواحد) من أثر إيجابي على الكفايات التواصلية والعلمية على الطفل التونسي.

- الانعكاسات على كفايات ومهارات التلاميذ في الأقسام النهائية قبيل وبعد دخول الجامعة:

لا تقف انعكاسات التمتع بالتربية في المرحلة التي تسبق المدرسة الإبتدائية عند أثرها في كفايات المتعلمين التواصلية واللّغوية والاجتماعية بالإبتدائي وإنما تجاوزت ذلك إلى المراحل الإعدادية والثانوية وحتى الجامعة.

ذلك ما وصفه التقرير المذكور سابقا من تأكد بالتحليل الدقيق أن نسبة كبيرة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالولايات المتحدة هم من الذين تمتعوا بتربية قبل مدرسية، بل تأكد لهم أن نسبة عالية من الذين تمكنوا من التسجيل في التعليم العالي هم من الذين تابعوا تعليما قبل مدرسي.

هكذا إذن أكدت كل البحوث التي أجريت في مجالات علم نفس النمو والطب وعلم الاجتماع وعلوم التربية الأثر الحاسم للتنمية في المرحلة المبكرة للطفولة في تكوين القدرات الذهبية وتكوين الشخصية واكتساب السلوك الاجتماعي وما يمكن للتأثيرات التراكمية المترتبة على الإهمال في هذه الفترة من خطر قد يستمر طيلة الحياة (اليونسيف،2008).

إن للإهمال التربوي في هذه الفترة الحرجة من عمر الطفل انعكاسات عديدة، على الفرد قبل المجتمع.

لقد أبرزت عديد الدراسات المهتمة بصعوبات التعلم لدى فئة لا بأس بها من المتعثرين في القراءة ان العوائق تجد جذورها في المرحلة قبل فهي إما تركيبة تكوينية ذاتية وإما مكتسبة من المحيط الاجتماعي الأسري أو التربوي قبل المدرسي الذي لا يستجيب لشروط المرحلة.

3- من الأسباب المتعلقة بالقصور الهندسة البيداغوجية

تسميات عديدة عثرنا عليها عند استكشافنا للأدبيات المتعلقة بالتربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي سجلنا منها ما عبر عنه البعض بالتعليم الأولي أو التعليم قبل المدرسي وأطلق عليه آخرون بالتعليم ما قبل المدرسة أو الأقسام التحضيرية.

لئن عبر هذا الاختلاف في التحديد وفي التسميات عن خصوصيات البلدان الممارسة لهذا النوع من التربية إلا أنه يخفي وراءه غموضا في الأهداف المنشودة منها وبالخصوص في مناهجها العشوائية وطرائقها وأساليبها وشروطها التعليمية.

لئن مكنتنا العودة إلى الدراسات والأدبيات المهتمة بالمشكلة التربوية في هذه المرحلة قبل أنه رغم المحاولات هنا وهناك لتحسين الواقع التربوي بمؤسساتها إلا أنها تفتقر إلى الشروط البيداغوجية فهي تعتمد التلقين والحفظ في المقام الأول.

لقد مكنتنا الأدبيات التي اطلعنا عليها أن العديد من مؤسسات التربية قبل المدرسية بالعالم العربي والإسلامي تفتقر إلى عدم التجانس في بنياتها وفي تأهيل مربيها، فهي تقترب من التعليم وتبتعد عن فهم المرحلة وعن تأهيل كلي يساعد على ولوج المدرسة الإبتدائية.

أبرزت لنا العودة المتأنية لواقع التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي وجود مشكلات عديدة بنيوية وأخرى وظيفية كالتي كنا بصدد تحليلها في الفقرات السابقة.

برزت إذن مشكلات بنيوية عديدة كالمكانة الهامشية للتربية قبل والانتشار الواسع وغير المنظم لمؤسساتها (كتاتيب ورياض أطفال)، البعد النفعي والتجاري السائد، الضعف في الإمكانيات المادية وغياب البنيات التحتية الضرورية للممارسة التربوية إضافة إلى مشكلات وظيفية عديدة كتعدد البرامج بتعدد المؤسسات وضعف المراقبة والتأطير التربوي وضعف التشريع، عدم تكافؤ الفرص بين كل الأطفال في استفادتهم من هذه التربية قبل المدرسية، الأجور الزهيدة التي يتلقاها المربون وانعكاسها على عطائهم ومردودهم التربوي، التفاوت الكبير في المؤسسات قبل المدرسية ، إلخ…

وإذا أردنا أن نجمع بين هذه الأعراض ونبحث عن ما يربط بينها نتأكد من وجود معضلة حقيقية بنيوية ووظيفية تعكس هامشية المرحلة والمؤسسة في نفس الوقت.

فماهي الأسباب التي تكمن وراء غياب الفعل في هوية مؤسسات التربية قبل المدرسية في العالم والإسلامي؟

هذا الإقرار هو ما جاء في تقرير البنك الدولي للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2006م) والذي مفاده أن

هذه الدول مدعوة أمام النواتج المحدودة أن تستفيد اصلاحات التعليم مستقبلا أطرا ومسالك جديدة تستند إلى ثلاثة عناصر هي:

- الهندسة البيداغوجية الجيدة أي تحسين نوعية المدخلات التربوية ( المربون،الفضاءات،الأجهزة)

- تحفيز سلوك الفاعلين بالتوازي مع النواتج

- إرساء شراكة مع أولياء الأمور تمكن من التأثير في صياغة الأهداف وسياسة التعليم .

- الأسباب الفكرية:

إن السبب حسما في تعويق التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي أن تكون آلية نماء ودفع للمنظومة التربوية لا يكمن في الموارد المادية بالأساس بل في التصورات التي يحملها كل من المربي والولي عن طبيعة المرحلة التحضيرية وبالتالي عن خصائص الطفل والطفولة.

ذلك ما يتواتر يويميا على السنة الأولياء:”أريد لابني أن يتعلم القراءة والكفاية في طفولته المبكرة”، ما فائدة فصل تحضيري لا يتعلم فيه الطفل القراءة والكتاب والحساب والقرآن؟

وأمام غياب الرؤية الواضحة وقصور العارفين بالمسألة في إقناع أولياء الأمور والمربين أولى القائمون على المؤسسات الخاصة (الكتاتيب،رياض الأطفال) أهمية للتعليم على حساب اللعب والإنماء اللغوي والحياتي رغم تجذر مثل هذه المبادئ والأساليب في مدونتنا التربية العربية وفي الأدبيات الغربية الوافدة والتي أحدثت ثورة المناهج النشطة في منتصف القرن الماضي.

لقد كانت الكتاتيب قبلة أبناء المسلمين، حرص الخلفاء على تعليم أولادهم فيها فعلا شأنه وبلغ أوج عزه وازدهاره في العصر العباسي.

أما بالنسبة لسن الالتحاق بالكتاب فلم تكن آنذاك سن محددة، فبعض الآباء يفضل إلحاق أبنائه بالكتاب في سن الرابعة بينما يفضل الآخرون إرسالهم في السابعة أو الثامنة غير أن أصحاب المصادر التاريخية يذهب بهم القول بأن السن التي كان يلتحق بها الأطفال بالكتاتيب هي سن الخامسة أو السادسة[4].

لقد كان التعليم في الكتاب تقليديا، يعمد معلم القرآن الكريم تحفيظ الأطفال من المصحف وكتاتيبه على اللوح دون أخطاء إملائية معتمدا في ذلك على القراءة والكتابة وتلاوته من الذاكرة من أوله إلى آخره دون شرح لمفرداته ولا تحليل لمعانيه أو تفسير لمقاصده الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتربوية (رابح تركي،1981م)[5].

هكذا إذن يبدو حسب الصورة التي وصفت أن الكتّاب ليس فضاءا تحضيريا وإنما هو مرحلة من مراحل التعليم للقرآن وللضروري من علوم الدين (الحديث الشريف، فقه العبادات، تعليم مبادئ الكتابة والقراءة)، حفظ الأدعية والتدريب على بعض الآداب الحميدة.

فلا الكتاتيب التي عُرفت منذ فجر الإسلام تجاوزت تقليدية التمرير والتأكيد على الحفظ والتكرار (رغم أثرها الإيجابي

أحيانا) ولا رياض الأطفال الممثلة للنموذج التربوي الغربي التزمت في ما بشرت به أدبياتها من احترام طبيعة الطفل ومراعاة ميوله والاستجابة لحاجاته.

إن عودة لتاريخ المؤسسات التربوية قبل (الكتّاب،الرياض،الخلوة،الدار،الروضة) في العالم العربي والإسلامي تبدو متأكدة لعلنا نبرهن على القصور البيداغوجي وغموض الرؤية والتذبذب الحاصل في المهمات والطرائق البيداغوجية المكرسة لتعليم تلقيني جماعي تمريري.

فالكتاب هو فضاء تربوي عُرف حتى قبل مجيء الإسلام،وهو اسم مشتق من التكتيب وتعليم الكتابة، فهو من أقدم مؤسسات التعليم والتأديب حيث يرجع تاريخه إلى عصر الجاهلية ومع توسع الدعوة الإسلامية أصبح مكانا رئيسا للتعلم خاصة بعد انتقال العرب من حال البداوة إلى حالة الحضارة (الكنوني عبد السلام ، أحمد،1981م) “فهو أول معهد استقل بمهمة تعليم القرآن على وجه الاختصاص مع ما يحتاج إليه الصبيان بداية من سن الرابعة أو أكثر مع تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الدين على يد فقيه يحفظ القرآن للأطفال كله أو بعضه”[6]، إلى أن أدمجت شيئا فشيئا بعض المواد الحياتية، الأشغال اليدوية والتربية البدنية.

هكذا يبدو أن إدماج الأطفال في الكتاب كان متروكا لحرية الوالد إن شاء ألحقه وإن شاء أبقاه إلا أن اعتزاز المسلمين بالقرآن فرض كفاية حث الرسول محمد• صغار الأمة حيث جاء في الأثر أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله” وفتحت الكتاتيب لتعليم أطفال السبع سنوات قبل غيرهم لتعليم القرآن وحفظه بالتكرار والإملاء ثم أدمجت تدريجيا بعض المعارف الحياتية والدنيوية إلى أن فتحت الأمصار وامتدت رفعة المسلمين ثم أفل عزهم وأصبحوا عرضة للاستعمار والغزو الفكري والثقافي.

لقد كانت بداية القرن الماضي فترة استعمار وضربا للهوية العربية الإسلامية ودفع خريجي الكتاتيب والمدارس القرآنية إلى المقاومة وإخراج المستعمر ثم آل الأمر إثر ذلك إلى حكومات رفعت شعار التحديث والاستفادة من تجارب الغالب الذي تفرغ للبحث العلمي وتجهيز المخابر وانتاج النظريات الجديدة.

لقد كانت الأيام الأولى للحكومات العربية الجديدة فترة مقاومة للجهل والفقر والدين انتشر آنذاك، ولم يكن أمامهم سوى الاهتمام بالتربية والتعليم المتردي عندها فتحت بعض الرياض الخاصة لتقديم نموذج تربوي يتجاوز تقليدية الكتاتيب ويوظف مستجدات علم نفس الطفل النمو ويجعل من اللعب محورا أساسيا في المنهاج.

عملت الرياض لفترة طويلة شاع فيها اللعب والمرح وإنماء القدرات الحركية واللغوية وأدمج فيها تحفيظ محدود جدا لبعض سور القرآن الكريم إلا أن السنوات الأخيرة عرفت استجابة لرغبات السواد الأعظم من الأولياء الراغبين في تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن قبل اللعب والحركة.

هذه بعض الأسباب التاريخية والفكرية والعقائدية التي يمكن أن تفسر تذبذبا وتأرجحا وقصورا في هندسة بيداغوجية تلائم أطفال يتهيأون لولوج المدرسة.

وهنا يمكن القول دون التعميم أنه لا الكتاتيب ولا الرياض المنتشرة في عالمنا العربي والإسلامي تهيء فعلا للمدرسة الإبتدائية وتستجيب لحاجات طفل في مرحلة ما قبل المدرسية إجرائية حس حركية مادامت تضع التعليم قبل الإعداد في مناهجها.

إن الكتاتيب رغم إضافاتها وتحفيظها لكلام الله العزيز بقيت تقليدية، متأرجحة الهوية فلاهي شرقية ولا غربية.

كما أن رياض الأطفال رغم إضافتها وسعيها للتأهيل والإعداد بانت تقليدية ما دامت قد سقطت في النفعية والاستجابة لمطلب الأولياء الملح على التعليم قبل التأهيل.

وأمام هذا التأرجح في الهوية التربوية لفضاء الكتّاب والروضة ألا يمكن تصور لنموذج يؤسس لتربية قبل مدرسية عربية تعتز بقرآنها العزيز وتطور تعليمه وتستلهم النظرة التكاملية التي تنادي بها المدرسة النفسية.

– ماهي انعكاسات ذلك الفهم الخاطئ لدور المؤسسة قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي؟

إن لهذا الفهم الخاطئ الذي ساد لسنوات طويلة والذي أثر على الدور التعليمي لهذه المؤسسة (كتّب،روضة) نزولا عند رغبة الأولياء الذين يرغبون في تدريس أطفالهم القراءة والكتابة منذ سن الأربع سنوات تقريبا، انعكاسات عديدة على الطفل نفسه، وعلى تكوينه المستقبلي وعلى نجاحه وحتى على اندماجه في عالم الشغل وعلى المجتمع بصفة عامة. فماهي تلك الانعكاسات عليه وماهو أثرها على المجتمع بصفة عامة؟

انعكاسات ذلك الفهم الخاطئ على الطفل نفسه وعلى تكوينه:

إن إجبار الأطفال قبل نضجهم على التعليم وتهميش التأهيل والإعداد لدخول المدرسة في المرحلة قبل مفسدة قد تحرمه لذة لعبه وقد تنغص عليه اكتشافه للمدرسة.

ذلك ما نجد أثره في تراثنا من تنوع في تجاربهم فيما ذكره مثلا القاضي ابن العربي في كتاب “أحكام القرآن” أن لأهل الأندلس خاصية تميزهم عن سائر المغاربة في تعليم الصبيان حيث قال: “وللقوم في التعليم سيرة بديعة وهو أن الصغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب أي أنه لم تكن هناك سن محدودة لتلقي العلم بل يظل الأمر متروكا لنضج الصغار وتقدير آبائهم حرصا على نجاعة المؤسسة التربوية وسعيا إلى أمثل انتفاع بها (حميدة النيفر،2009م)[7] ذلك كان القدر المشترك بين صغار الأندلسيين في طور التمدن وذلك بالحرص على إيلاء العلوم العقلية منزلة متقدمة عن العلوم النقلية، هذا ما يعلن عنه صاحب “أحكام القرآن” حين يقول: “ومنهم (صغار المتعلمين) وهم الأكثر من يؤخر حفظ القرآن ويتعلم الفقه والحديث وماشاء الله…